Automate mécanique

Reproduire l'apparence de la vie nécessite des qualités artistiques, comme pour reproduire l'inanimé (statues...) et techniques (mouvement) par des automates mécaniques. Cela demande un certain savoir-faire et des compétences en de multiples domaines.

Historique

Après avoir reproduit des peintures et des statues, l'homme a voulu représenter le mouvement.

L'invention de la roue et des principaux systèmes mécaniques provoque l’apparition de machines renfermant des automatismes.

L'utilisation de ces véritables automates primitifs remonte à plusieurs siècles avant Jésus-Christ ; elle est attestée dans différents foyers de civilisation. Statues ou poupées animées servaient déjà de décoration ou de jouet pour enfant. Les exemples les plus connus sont égyptiens[1] mais aussi chinois, assyriens ou précolombiens…

Les premiers essais et réflexions furent apportés par les prêtres, principaux hommes de science durant l'Antiquité. Des statues automatisées représentant les puissances divines intimidaient les fidèles et renforçaient le pouvoir du culte. Ainsi, la statue de Râ désignait de la main le nouveau Pharaon parmi la file des prétendants[1]. De même, en allumant un feu devant un temple, les portes de ce dernier s'ouvraient d'elles-mêmes[2].

Certains savants grecs de l'École d'Alexandrie, dont Philon de Byzance, Ctésibios ou Héron d'Alexandrie[3], ont apporté indices et témoignages de ces créations dans des écrits relatant leurs travaux. Ces textes furent traduits en arabe et alimentèrent de nouvelles expériences[4], celles d'Al-Jazari, par exemple. Au VIIIe siècle, le sultan Haroun al-Rachid fit parvenir à Charlemagne une horloge hydraulique[1] qui, selon le chroniqueur Éginhard, s’ouvrait sur le coup de 12 heures pour laisser sortir une troupe de douze cavaliers[4].

Les automates les mieux documentés de l'Antiquité, dont certains ont pu être reconstitués, sont les suivants[5] :

- le jeu miniature d’Héraclès et Ladon (Héron d’Alexandrie),

- la servante automatique distribuant de l’eau et du vin (Philon de Byzance),

- la fontaine à intermittence de la chouette et des oiseaux chanteurs (Héron d’Alexandrie)

- les portes automatiques d’un temple miniature (Héron d’Alexandrie),

- le théâtre automatique à base mobile (Héron d’Alexandrie).

L’apparition des horloges mécaniques en occident à partir du XIVe siècle donna une nouvelle impulsion à la fabrication des automates, dont la forme la plus populaire (et la plus spectaculaire) fut sans doute le jacquemart, automate à forme humaine qui s’animait pour frapper l’heure sur la cloche de l’église[4]. Certaines horloges étaient munies de plusieurs automates et, à l’heure dite, offraient un véritable spectacle animé[4]. Un des exemples les plus célèbres et les plus tardifs est celui de l’horloge astronomique de Strasbourg[6].

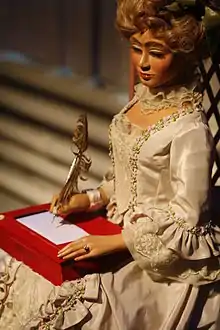

Ce n'est qu'à partir du XVIe siècle, que l'automate devint un objet de luxe à la mode auprès de la noblesse occidentale. Au siècle des Lumières, l'automate est conçu comme une curiosité scientifique, tel le canard de Vaucanson, censé digérer réellement de la nourriture, ou les automates des horlogers suisses Pierre Jaquet-Droz et Henri-Louis Jaquet-Droz. Certains, seulement en partie automatisés comme le fameux Turc mécanique, furent des canulars si crédibles qu'ils marquèrent durablement l'imaginaire collectif.

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, l'automate se banalise et devient un outil publicitaire.

L'automate, après cette période faste de 1850 à 1914, a peu à peu décliné jusqu'à être supplanté par le robot, électronique et « reprogrammable ».

Exemples d'automatismes

Les Portes du temple

L'ouverture automatique des portes du temple est le théorème 37 des Pneumatiques de Héron d’Alexandrie. Le principe est le suivant : « construction d'une chapelle telle qu'en allumant du feu, les portes s’ouvrent toute seules et se referment quand le feu est éteint. »

Le feu chauffe l'air contenu dans le socle creux. L’air se dilate sous l'effet de la chaleur et s'échappe par un conduit jusque dans un réservoir sphérique hermétique contenant un volume d'eau suffisant.

Sous l’effet de la pression exercée par l'air dilaté, l’eau contenue dans la sphère s'écoule dans un récipient relié aux portes du temple par un système de cordages et de poulies. Ce récipient s'alourdit au point que sa masse dépasse celle du contre-poids qui maintient les portes fermées. Ce faisant, le récipient alourdi entraîne l’ouverture automatique des portes.

Quand le feu est éteint, l'air dilaté se rétracte et aspire l'eau versée dans le récipient vers la sphère. Le récipient s’allège et le contre-poids contraint la fermeture automatique des portes.

Voir aussi

Bibliographie

- Alfred Chapuis et Edmond Droz, Les Automates, figures artificielles d’hommes et d’animaux, histoire et technique, éditions du griffon, 1949

- Pierre Arnaud, Des moutons et des robots. Architecture de contrôle réactive et déplacements collectifs de robots, Collection Meta, PPUR presses polytechniques, 2000, (ISBN 288074458X), 9782880744588

- Lehni, L'Horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg, Savoir Découvrir, Éditions la goélette, 1997 (ISBN 2-906880-18-3)

Article connexe

Notes et références

- Chapuis et Droz

- Héron d’Alexandrie, Les Pneumatiques

- Les Pneumatiques, Traité des automates

- Arnaud, p. 21

- Jérôme Nicolle, « Dans l’Antiquité, il existait déjà des automates sophistiqués », sur The Conversation, .

- Leni