Accessibilité de la voirie et des espaces publics en France

L'accessibilité aux personnes handicapées est un problème public inscrit à l'agenda du gouvernement français depuis 1975 via l'adoption de la loi no 75-534 du d'orientation en faveur des personnes handicapées.

Deux articles de cette loi prévoient des dispositions concernant le cadre bâti (l'article 49) et les transports (l'article 52). Un processus d'adaptation progressive du cadre de vie fut enclenché. Néanmoins l'obligation juridique concernant les transports fut beaucoup moins forte : la loi d'orientation du renvoyait à des décrets d'application.

Il faut en fait attendre la loi du pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 45 et surtout ses décrets d'application du , entrant en vigueur le , et l'arrêté relatif aux prescriptions techniques du pour avoir un ensemble de textes législatifs, réglementaires et techniques contraignants et en faveur des personnes handicapées.

Évolution réglementaire

- Le décret no 78-1167 du fixe des mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au public existantes appartenant à certaines personnes publiques et à adapter les services de transport public pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ;

- La loi no 91-663 du a été adoptée dans le but de renforcer les dispositions déjà mises en œuvre par la loi no 75-534 du 30, d'orientation en faveur des personnes handicapées. Elle a étendu à de nouveaux lieux le principe d'accessibilité et renforcé les moyens de contrôler l'application de ces dispositions.

L'article 2 de cette loi précise que : « La voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique doit être aménagée pour permettre l'accessibilité des personnes handicapées selon des prescriptions techniques fixées par décret conformément aux articles L.131-2 et L.141-7 du code de la voirie routière ». - Les décrets no 99-756 et 99-757 du et l'arrêté du ont été pris en application de cet article 2 de la loi no 91-663.

- Le décret no 99-756 et l'arrêté du complétés par une circulaire du précisent les caractéristiques techniques devant être observées pour lever les obstacles limitant l'accessibilité de la voirie aux personnes handicapées (bordures de trottoirs infranchissables, zones de stationnement inadaptées, pentes trop fortes, obstacles difficilement détectables, absence de répétition sonore des feux de signalisation, postes d'appel d'urgence non accessibles, …).

- La loi no 2005-102 du définit un cadre complet pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et les transports. L'article 45; Titre IV: Accessibilité; Chapitre III : Cadre bâti, transports et nouvelles technologies évoque les aménagements pour les PMR. La « chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, soit organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées et à mobilité réduite ». Extrait de l'article 45.[1]

- Les décrets no 2006-1657 et no 2006-1658 du sont relatifs à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

- L'arrêté du porte application du décret no 2006-1658 du relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.

- La circulaire no 2007-53 du relative à l'accessibilité des ERP, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation.

- La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris promeut l'accessibilité des transports en commun à 100%. De ce fait, l'aménagement des voiries contribuera à cette facilité d'accessibilité pour les PMR. "L'établissement public Société du Grand Paris a pour mission principale de concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d'en assurer la réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et installations fixes, la construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion, ainsi que l'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures et, dans les conditions de l'article 19, leur entretien et leur renouvellement, dans les conditions prévues par la présente loi[2]." selon l'article 7.

- La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités

Une chaîne du déplacement accessible

La chaîne complète avant le 11 février 2015

La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la loi du , c'est-à-dire avant le , les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

La voirie et les espaces publics dès le 1er juillet 2007[3].

À compter du , l’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d’arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d’appel d’urgence est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible.

Toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Il n'existe aucune obligation légale ni a fortiori de calendrier pour la mise en normes des voiries existantes et des espaces publics existants. Toutefois un plan de mise en accessibilité doit fixer un tel calendrier ce qui constitue une obligation légale de mise aux normes sur la base d'un calendrier librement défini par le conseil municipal.

Un plan de mise en accessibilité par commune avant 2010

Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents doivent établir un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics avant le (trois ans après la date de parution du décret)[3].

Celui-ci doit préciser les conditions et délais de réalisation des équipements et aménagements prévus.

Prescriptions techniques

Les prescriptions techniques applicables à l'occasion de la réalisation de travaux entrant dans le cadre défini ci-dessus sont définies dans l'arrêté du et sont précisées ci-après[4].

Pentes

Lorsqu’une pente est nécessaire pour franchir une dénivellation, elle est inférieure à 5 %. Lorsqu’elle dépasse 4 %, un palier de repos est aménagé en haut et en bas de chaque plan incliné et tous les 10 mètres en cheminement continu. Un garde-corps permettant de prendre appui est obligatoire le long de toute rupture de niveau de plus de 0,40 mètre de hauteur.

En cas d’impossibilité technique, due notamment à la topographie et à la disposition des constructions existantes, une pente de cheminement supérieure à 5 % est tolérée. Cette pente peut aller jusqu’à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 mètres et jusqu’à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 mètre (une demande de dérogation est nécessaire dans les deux derniers cas).

Paliers de repos

Les paliers de repos sont horizontaux et ménagent un espace rectangulaire de 1,20 mètre par 1,40 mètre, hors obstacle éventuel. Ils sont aménagés selon les espacements prescrits ci-dessus et à chaque bifurcation du cheminement.

Profil en travers

En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l’absence de mur ou d’obstacle de part et d’autre du cheminement.

Passage piéton

Au droit de chaque traversée pour piétons, des « abaissés » de trottoir, ou bateaux, sont réalisés avec des ressauts respectant les prescriptions ci-dessous. La partie abaissée du bateau a une largeur minimale de 1,20 mètre et les pentes des plans inclinés sont conformes à celles définies ci-dessus.

Si la largeur du trottoir le permet, un passage horizontal d’au moins 0,80 mètre est réservé au droit des traversées pour piétons entre la pente du plan incliné vers la chaussée et le cadre bâti ou tout autre obstacle.

Une bande d’éveil de vigilance conforme aux normes en vigueur est implantée pour avertir les personnes aveugles ou malvoyantes au droit des traversées matérialisées.

Les passages pour piétons sont dotés d’un marquage réglementaire conformément à l’arrêté du [5] modifié susvisé, et notamment aux dispositions de l’article 113 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, septième partie (Marques sur chaussées). Ils comportent un contraste visuel (voir section ci-après).

Un contraste tactile appliqué sur la chaussée ou le marquage, ou tout autre dispositif assurant la même efficacité, permet de se situer sur les passages pour piétons ou d’en détecter les limites.

Les matériaux utilisés et les éventuels dispositifs d’éclairage respectent les dispositions relatives à la visibilité (voir section ci-après).

Ressauts

Les ressauts sur les cheminements et au droit des passages pour piétons sont à bords arrondis ou munis de chanfreins. La hauteur des ressauts est au maximum de 2 centimètres. Elle peut atteindre 4 centimètres lorsque les ressauts sont aménagés en chanfrein « à un pour trois ».

La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 mètres. Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas-d’âne », sont interdites.

Équipements et mobiliers sur cheminement

- Les trous ou fentes dans le sol résultant de la présence de grilles ou autres équipements ont un diamètre ou une largeur inférieurs à 2 centimètres.

- Afin de faciliter leur détection par les personnes malvoyantes, les bornes et poteaux et autres mobiliers urbains situés sur les cheminements comportent une partie contrastée soit avec son support, soit avec son arrière-plan selon les modalités définies en annexe 1 du présent arrêté. La partie de couleur contrastée est constituée d’une bande d’au moins 10 centimètres de hauteur apposée sur le pourtour du support ou sur chacune de ses faces, sur une longueur au moins égale au tiers de sa largeur, et à une hauteur comprise entre 1,20 mètre et 1,40 mètre.

Ce contraste est réalisé dans la partie haute des bornes et poteaux d’une hauteur inférieure ou égale à 1,30 mètre. La hauteur de la partie contrastée peut alors être adaptée si elle permet d’atteindre un résultat équivalent.

Les dispositifs d’éclairage répondent aux prescriptions indiquées dans l’annexe 2 du présent arrêté.

- La largeur et la hauteur des bornes et poteaux respectent l’abaque de détection d’obstacles représenté dans l’annexe 3 du présent arrêté.

Tout mobilier urbain sur poteaux ou sur pieds comporte un élément bas situé à l’aplomb des parties surélevées lorsque celles-ci ne ménagent pas un passage libre d’au moins 2,20 mètres de hauteur. Cet élément est installé au maximum à 0,40 mètre du sol.

- S’ils ne peuvent être évités sur le cheminement, les obstacles répondent aux exigences suivantes :

- s’ils sont en porte-à-faux, ils laissent un passage libre d’au moins 2,20 mètres de hauteur ;

- s’ils sont en saillie latérale de plus de 15 centimètres et laissent un passage libre inférieur à 2,20 mètres de hauteur, ils sont rappelés par un élément bas installé au maximum à 0,40 mètre du sol ou par une surépaisseur au sol d’au moins 3 centimètres de hauteur.

- Si un cheminement pour piétons comporte un dispositif de passage sélectif, ou « chicane », sans alternative, ce dispositif permet le passage d’un fauteuil roulant d’un gabarit de 0,80 mètre par 1,30 mètre.

Escaliers, à l’exception des escaliers mécaniques

La largeur minimale d’un escalier est de 1,20 mètre s’il ne comporte aucun mur de chaque côté, de 1,30 mètre s’il comporte un mur d’un seul côté et de 1,40 mètre s’il est placé entre deux murs.

La hauteur maximale des marches est de 16 centimètres. La largeur minimale du giron des marches est de 28 centimètres. Le nez des première et dernière marches est visible, avec un contraste visuel tel que défini en annexe 2 du présent arrêté. Il présente une largeur de 5 centimètres au minimum.

Tout escalier de trois marches ou plus comporte une main courante de chaque côté ou une main courante intermédiaire permettant de prendre appui de part et d’autre. Au moins une double main courante intermédiaire est implantée lorsque l’escalier est d’une largeur supérieure à 4,20 mètres. Il y a au moins un passage d’une largeur minimale de 1,20 mètre entre mains courantes. Chaque main courante dépasse les première et dernière marches de chaque volée d’une largeur au moins égale au giron. La main courante est positionnée à une hauteur comprise entre 0,80 mètre et 1 mètre mesurée à la verticale des nez de marches. Toutefois, lorsque la main courante fait fonction de garde-corps, celle-ci se situe à la hauteur minimale requise pour le garde-corps.

Stationnement réservé

Un emplacement réservé ne peut être d’une largeur inférieure à 3,30 mètres et présente une pente et un dévers transversal inférieurs à 2 %. S’il n’est pas de plain-pied avec le trottoir, un passage d’une largeur au moins égale à 0,80 mètre permet de rejoindre le trottoir en sécurité sans emprunter la chaussée au moyen d’un abaissé aménagé conformément aux prescriptions énoncées au 4° du présent article.

Par dérogation à la règle précédente, en cas de stationnement longitudinal à gauche et de plain-pied avec le trottoir, la largeur de l’emplacement prévu pour le véhicule peut être réduite à 2 mètres, à condition de ménager une largeur de trottoir de 1,80 mètre comprenant une bande latérale matérialisée de 0,80 mètre au droit de cet emplacement.

Lorsque l'usager doit contourner le véhicule pour sortir de l'emplacement (garage ou box par exemple), il faut laisser un passage de 1,20 mètre entre le véhicule et l'obstacle. En partant du principe qu'un véhicule classique mesure 5,00 mètres, cela implique d'avoir une longueur d'emplacement de 6,20 mètres minimum.

Les emplacements réservés sont signalés conformément à l’arrêté du et à l’arrêté du , et notamment aux dispositions de l’article 55 et de l’article 118 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, quatrième partie (Signalisation de prescription) et septième partie (Marques sur chaussées). Ils sont répartis de manière homogène sur la totalité de la voirie de la commune, selon un plan de zonage élaboré après avis de la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées ou dans le cadre du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.

En cas de stationnement payant, les instructions figurant sur les parcmètres ou les horodateurs sont lisibles en toute condition en position assise comme en position debout. Les commandes permettant d’actionner le dispositif de paiement sont situées entre 0,90 mètre et 1,30 mètre du sol.

Signalétique et systèmes d’information, hors signalisation routière

Les informations visuelles apposées sur le mobilier urbain et destinées à l’indication des lieux ou à l’information du public peuvent être doublées par un signal sonore. Les informations visuelles sont facilement compréhensibles, lisibles en toutes conditions, y compris d’éclairage, visibles en position debout comme en position assise et contrastées par rapport au fond. Les caractères ont une hauteur de 1,5 centimètre au minimum pour une lecture proche, de 15 centimètres pour une lecture à 4 mètres et de 20 centimètres pour une lecture à 6 mètres.

Lorsque le système d’information comporte des commandes, la surface de contact tactile de celles-ci est située entre 0,90 mètre et 1,30 mètre du sol. Ces éléments sont identifiés par un pictogramme ou une inscription en relief.

Le dispositif peut être atteint par une personne en fauteuil roulant, un espace d’au moins 0,90 mètre par 1,30 mètre en permettant l’usage sans danger. Lorsque des messages sonores doublent les messages visuels, ils sont délivrés par un matériel permettant à une personne présentant une déficience auditive de les comprendre.

Les escaliers et, chaque fois que cela est possible, les autres équipements susceptibles d’être signalés au moyen d’idéogrammes sont indiqués de cette manière.

Feux de circulation permanents

Les signaux pour les piétons associés aux feux de signalisation lumineuse sont complétés par des dispositifs sonores ou tactiles conformes à l’arrêté du susvisé, et notamment aux dispositions de l’article 110.2 de l’instruction interministérielle de signalisation routière, sixième partie (Feux de circulation permanents), et aux normes en vigueur.

Postes d’appel d’urgence

Les postes d’appel d’urgence sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont munis du matériel nécessaire pour délivrer un retour d’information pouvant être reçu et interprété par une personne handicapée.

Emplacements d’arrêt de véhicule de transport collectif

L’emplacement d’arrêt, jusqu’à la bordure, est situé à une hauteur adaptée aux matériels roulants qui circulent sur la ligne de transport. Au moins un cheminement donnant accès à l’aire d’attente des voyageurs est totalement dégagé d’obstacle depuis le trottoir. Une largeur minimale de passage de 0,90 mètre, libre de tout obstacle, est disponible entre le nez de bordure de l’emplacement d’arrêt et le retour d’un abri pour voyageur éventuel. Si le cheminement pour piétons n’est pas accessible du côté du cadre bâti, cette largeur est au minimum de 1,40 mètre.

Une aire de rotation de 1,50 mètre de diamètre permet la manœuvre d’un fauteuil roulant qui utilise le dispositif d’aide à l’embarquement ou au débarquement du véhicule. En milieu urbain, sauf en cas d’impossibilité technique, les arrêts sont aménagés en alignement ou « en avancée ».

Les lignes de transport et leur destination sont indiquées à chaque emplacement d’arrêt desservi par celles-ci. Le nom, la lettre ou le numéro identifiant éventuellement la ligne est indiqué en caractères de 12 centimètres de hauteur au minimum et de couleur contrastée par rapport au fond. Le nom du point d’arrêt peut être lu perpendiculairement à l’axe de la chaussée. Il doit commencer par une lettre majuscule suivie de minuscules et comporter des caractères d’au moins 8 centimètres de hauteur contrastés par rapport au fond.

Dans le cas d’un emplacement d’arrêt de transport guidé surélevé à plus de 26 centimètres de hauteur par rapport à la chaussée, une bande d’éveil de vigilance conforme aux normes en vigueur est implantée sur toute la longueur de l’arrêt.

Contrastes visuels

Pour faciliter la détection des aménagements, équipements et mobiliers par les personnes malvoyantes, un contraste visuel est établi soit entre l’objet et son support ou son arrière-plan, soit entre deux parties de l’objet.

Un contraste en luminance est mesuré entre les quantités de lumières réfléchies par l’objet et par son support direct ou son environnement immédiat, ou entre deux éléments de l’objet. Si cet objet est moins lumineux, la valeur de 70 % doit être recherchée lors de la mise en œuvre en réalisant les mesures sur les revêtements neufs. Une solution technique permettant d’obtenir de manière durable un contraste de luminance de 40 % peut se substituer à cet objectif. Ces valeurs deviennent 2,3 et 0,6 respectivement dans le cas où l’objet est plus lumineux que son environnement.

Un contraste équivalent peut également être recherché d’une manière chromatique, au moyen d’une différence de couleur entre les deux surfaces.

Le choix des matériaux mis en œuvre et des dispositifs d’éclairage éventuels tient compte de leur capacité à maintenir des niveaux de contraste suffisants, en luminance ou en couleur.

Visibilité des cheminements

L’installation de l’éclairage et les matériaux mis en œuvre doivent permettre aux usagers de repérer les zones de cheminement et les zones de conflit.

Les éclairages placés en dessous de l’œil et dont les sources peuvent être directement visibles, notamment les projecteurs encastrés dans le sol, doivent être conçus de manière à éviter qu’ils constituent des sources d’éblouissement.

Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité

En cas d’impossibilité technique de satisfaire aux prescriptions imposées par le décret no 2006-1658 du ou son arrêté d'application, l’autorité gestionnaire de la voie ou de l’espace public objet du projet de construction, d’aménagement ou de travaux sollicite l’avis de la commission consultative départementale d’accessibilité pour dérogation à une ou plusieurs règles d’accessibilité dans les conditions suivantes :

- la demande est adressée à la commission d'accessibilité de la DDT avant approbation du projet ;

- la demande est accompagnée d’un dossier établi en trois exemplaires comprenant tous les plans et documents permettant à la commission de se prononcer sur la pertinence de la dérogation ;

- lorsque la demande de dérogation est justifiée par des contraintes liées à la protection d’espaces protégés, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est joint au dossier.

Les demandes de dérogation aux prescriptions techniques pour stationnement ne nécessite pas une présentation en commission de sécurité, alors que pour les Bâtiments, elle est obligatoire.

À défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle son président a reçu la demande, l’avis demandé est réputé favorable.

Si le dossier est incomplet, le président de la commission invite le demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans le mois suivant la réception de la demande, à fournir les pièces complémentaires.

Dans ce cas, le délai d’instruction de deux mois commence à courir à compter de la réception des pièces complétant le dossier.

Bonnes pratiques

Certaines collectivités ont décidé de répondre de manière créative sur chacune des formes de handicap.

Voici quelques exemples de réponses originales en fonction des handicaps :

- physique: moteur ou relationnel.

- sensoriel :

- aveugles et malvoyants : dispositifs d'éveil de vigilance tels que des bandes podotactiles, mobilier communiquant (feux rouges sonores), potelets cylindriques (pour diminuer les conséquences des chocs) et suffisamment hauts (pour éviter les chutes)

- malvoyants : utilisation de couleurs contrastées et/ou bandes réfléchissantes pour signaler les obstacles, signalétique de grande taille

- malentendants : boucle locale, haut parleur dans les guichets

- mental: pictogrammes dans la signalétique, bandes dessinées pour des modes d'emplois (transport)

- associé ou multi handicaps : réalisation d'un guide destiné aux personnes handicapées

- polyhandicap : idem.

Un accès réservé aux personnes en fauteuils roulants à Bellerive-sur-Allier

Un accès réservé aux personnes en fauteuils roulants à Bellerive-sur-Allier Signalétique à la gare de Lyon.

Signalétique à la gare de Lyon. Un guichet de la gare SNCF de Vichy, une accessibilité multihandicap

Un guichet de la gare SNCF de Vichy, une accessibilité multihandicap Citévolution, un équipement touristique à Moulins orienté tourisme&handicap

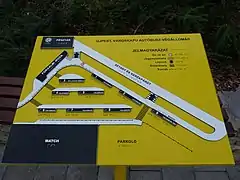

Citévolution, un équipement touristique à Moulins orienté tourisme&handicap Plan de gare routière pour aveugles en Hongrie

Plan de gare routière pour aveugles en Hongrie

Notes

- « Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (1) - Légifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )

- « LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (1) - Légifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )

- Décret no 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics

- Arrêté du 15 janvier 2007 sur l’accessibilité de la voirie et des espaces publics

- Arrêté du 15 février 1988 sur la signalisation des routes et autoroutes

Bibliographie

- Ministère du développement durable, L'élaboration du PAVE. Plan de mise en accessibilité et des aménagements des espaces publics. Guide juridique et pratique à l'usage des maires, 2009

- Ministère du développement durable, Stationnement réservé aux personnes handicapées ou à mobilité réduite - Guide juridique et pratique à l'usage des collectivités territoriales, 2010

- HEYRMAN E. (2007), L'aménagement de la voirie et des espaces publics, facteur d'intégration des personnes handicapées. Les annales de la Voirie, n°118, pp. 115-119

- C. Moresi, P. Barraque (2007), Handicap, un challenge au quotidien, Éditions Jouvence.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Règles techniques d'accessibilité (ERP, Bâtiments d'habitations collectives et Maisons individuelles)

- Jurisprudence "Accessibilité de la voirie"

- Centre de ressources sur l'accessibilité

- Accessibilité des lieux par les personnes déficientes visuelles (site de l’Association Valentin Haüy)

- Département Accessibilité de la Fédération des Aveugles de France (FAF)