Église Saint-Cannat de Marseille

L’église Saint-Cannat, sise place des Prêcheurs à Marseille, à proximité du bas de la rue de la République, a été fondée par les Frères prêcheurs, l'ordre de saint Dominique. Elle est dédiée à saint Cannat, évêque de Marseille vers 486, dont une localité du département porte le nom. Fête le 15 octobre.

| Église Saint-Cannat | |||

| |||

| Présentation | |||

|---|---|---|---|

| Culte | Catholique romain | ||

| Dédicataire | Saint Cannat | ||

| Type | Église paroissiale | ||

| Rattachement | Archidiocèse de Marseille | ||

| Début de la construction | XVIe siècle | ||

| Fin des travaux | XVIIe siècle | ||

| Autres campagnes de travaux | Destruction d'une partie de la façade en 1926. | ||

| Style dominant | Façade baroque tardif. | ||

| Protection | |||

| Géographie | |||

| Pays | |||

| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||

| Département | |||

| Ville | |||

| Coordonnées | 43° 17′ 54″ nord, 5° 22′ 23″ est | ||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Bouches-du-Rhône

| |||

L’église Saint-Cannat a été inscrite monument historique par arrêté du [1].

Depuis le , y est célébrée la divine liturgie de rite byzantin par la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale[2].

Origine

photographie d'Adolphe Terris.

En 1524, à l’approche des troupes impériales commandées par Charles III de Bourbon, il fut nécessaire pour les besoins de défense de la ville de raser plusieurs constructions situées à l’extérieur des remparts dont le couvent des frères prêcheurs de l’ordre des dominicains. Le siège levé, ces religieux firent construire à l’intérieur de l’enceinte de la ville un couvent disparu lors de la construction de l’hôtel des postes en 1891 et une église. La première pierre fut posée le par Bernardin des Baux[3]. Afin de hâter la construction, le corps des notaires fit un don important. Malgré cela les travaux durèrent fort longtemps et l’église ne fut consacrée par Barthélemy Camelin, évêque de Fréjus, que le .

La façade d’un style baroque tardif ne fut réalisée qu’en 1739 par deux artistes de grands talents : l’architecte Joseph Gérard et le sculpteur Antoine Duparc. Malheureusement, par mesure d’économie et afin d’éviter de réaliser des travaux de consolidation, une partie de cette façade fut détruite en 1926 car elle avait été ébranlée par les travaux de percement de la rue impériale, actuellement rue de la République. Ainsi le fronton représentant l’Annonciation sculpté par Duparc soutenu par quatre colonnes et ses pots à feu furent démolis. Seules subsistent huit colonnes doriques et à l'étage une petite balustrade incurvée et deux statues, sculptées par Duparc (mais actuellement en très mauvais état), représentant les papes dominicains : Pie V et Benoît XI. Des photographies prises par Adolphe Terris à l'époque de la réalisation des travaux montrent parfaitement les quatre colonnes, le fronton et les pots à feu qui ont été détruits.

Intérieur

Dans la nef de style gothique se trouvent :

- une chaire à prêcher en noyer, sculptée entre 1689 & 1691 par le sculpteur marseillais Albert Duparc[4], avec des angelots soutenant l’abat-voix, ouvrage

Classé MH[5];

Classé MH[5]; - un somptueux maître autel à baldaquin en provenance de la Chapelle des Bernardines, réalisé en marbres polychromes par Dominique Fossati en 1755,

Classé MH[6]; derrière ce maître autel, un très grand tableau de 8 m. de haut et de 5 m. de large représentant Notre-Dame de la Paix,

Classé MH[6]; derrière ce maître autel, un très grand tableau de 8 m. de haut et de 5 m. de large représentant Notre-Dame de la Paix,  Classé MH[7], peint en 1740 par Pierre Bernard (Paris 1704 - Marseille 1777);

Classé MH[7], peint en 1740 par Pierre Bernard (Paris 1704 - Marseille 1777); - au-dessus de la porte principale, un buffet d'orgue en deux corps, œuvre du frère dominicain Jean-Esprit Isnard, daté de 1746,

Classé MH[8], encadré par un garde-corps en fer forgé et partiellement doré de Forty,

Classé MH[8], encadré par un garde-corps en fer forgé et partiellement doré de Forty,  Classé MH[9].

Classé MH[9].

De part et d’autre de la nef se trouvent sept chapelles collatérales, quatre à gauche et trois à droite, jadis destinées aux corporations:

- dans la première chapelle à gauche en entrant se trouvent un baptistère en marbre blanc et une toile représentant le Baptême du Christ attribuée à Pierre Parrocel (1670-1739), tableau

Classé MH[10]; l’entrée de cette chapelle est fermée par une grille en fer forgé du XVIIIe siècle, utilisée sans doute en réemploi car les dimensions ne s’adaptent pas exactement à l’espace à clôturer, ouvrage

Classé MH[10]; l’entrée de cette chapelle est fermée par une grille en fer forgé du XVIIIe siècle, utilisée sans doute en réemploi car les dimensions ne s’adaptent pas exactement à l’espace à clôturer, ouvrage  Classé MH[11];

Classé MH[11]; - dans la deuxième chapelle se trouve un autel en marbre blanc avec à l’intérieur de celui-ci, un Christ au tombeau par Simon;

- la troisième chapelle, décorée de lambris en bois, ensemble

Classé MH[12], est celle des notaires qui se trouvait avant la Révolution dans l’église des Accoules; sous la Restauration les notaires transfèrent leur confrérie dans l’église des prêcheurs devenue église Saint-Cannat; au centre un tableau de Michel Serre représentant la Purification de la Vierge (ou Présentation de Jésus au Temple),

Classé MH[12], est celle des notaires qui se trouvait avant la Révolution dans l’église des Accoules; sous la Restauration les notaires transfèrent leur confrérie dans l’église des prêcheurs devenue église Saint-Cannat; au centre un tableau de Michel Serre représentant la Purification de la Vierge (ou Présentation de Jésus au Temple),  Classé MH[13];

Classé MH[13]; - dans la quatrième chapelle se trouve un tableau représentant la mort de saint Joseph;

- dans la première chapelle en entrant à droite se trouve un tableau de Bronzet représentant la Vierge à l’Enfant et saint Dominique;

- dans la deuxième chapelle, à droite, la Vierge à l’Enfant et le Purgatoire de Michel Serre, tableau

Classé MH[14];

Classé MH[14]; - dans la troisième chapelle à droite Vierge à l’Enfant avec Saint Pierre.

- Intérieur de l'église Saint-Cannat

Le chœur.

Détail du baldaquin.

Chapelle des Notaires.

Buffet d'orgue de Jean-Esprit Isnard et chaire d'Albert Duparc.

Michel Serre, Purification de la Vierge.

Michel Serre, Vierge à l'Enfant et purgatoire.

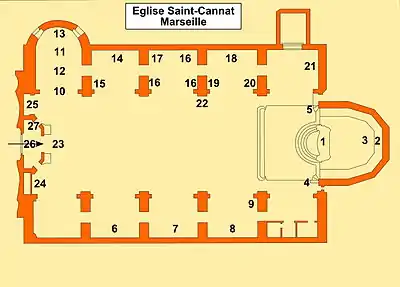

Schéma de l'église

Légende :

1- Maître-autel (Dominique Fossati). 2- Tableau de Notre-Dame de la paix (Pierre Bernard). 3- Orgue de chœur. 4- Statue de saint Cannat. 5- Statue de saint Dominique. 6- Tableau de la Vierge au rosaire (Bronzet ainé). 7- Tableau de la Vierge, de l'enfant et du Purgatoire (Michel Serre). 8- Tableau représentant la vision de saint Pie V. 9- Statue de sainte Thérèse de Lisieux (François Carli). 10- Grille du baptistère. 11- Fonts baptismaux. 12- Statue de Notre-Dame du Mont Carmel. 13- Tableau représentant le baptême du Christ (Pierre Parrocel). 14- Gisant du Christ (sculpture de Simon). 15- Tableau la Vision de saint Benoît (Jean-Baptiste de Faudran _ 1611-1669), ![]() Classé MH[15]. 16- Boiseries. 17- Tableau de la purification de la Vierge. 18- Tableau de la mort de saint Joseph. 19- Tableau de la vision de saint Benoît. 20- Statue de sainte Anne et de la Vierge. 21- Autel de saint Cannat. 22- Chaire. 23- Bas relief. 24- Tableau de Jésus chassant les marchands du temple (Jouvenet). 25- Autel de saint Cécile. 26- Grand orgue de tribune. 27- Ferronneries de la tribune.

Classé MH[15]. 16- Boiseries. 17- Tableau de la purification de la Vierge. 18- Tableau de la mort de saint Joseph. 19- Tableau de la vision de saint Benoît. 20- Statue de sainte Anne et de la Vierge. 21- Autel de saint Cannat. 22- Chaire. 23- Bas relief. 24- Tableau de Jésus chassant les marchands du temple (Jouvenet). 25- Autel de saint Cécile. 26- Grand orgue de tribune. 27- Ferronneries de la tribune.

Notes et références

- Notice no PA00081339, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale

- Augustin Fabre, Notice historique sur les anciennes rues de Marseille démolies en 1862 pour la création de la rue impériale, Imprimerie de Jules Baril, Marseille, 1862, page199

- Émilie Roffidal-Motte in Albert Duparc et l'orgue de Saint-Maximin, Provence historique, tome LII, fascicule 208, 2002, page 178

- Notice no PM13000625, base Palissy, ministère français de la Culture

- Notice no PM13000624, base Palissy, ministère français de la Culture

- Notice no PM13000738, base Palissy, ministère français de la Culture

- Notice no PM13000736, base Palissy, ministère français de la Culture

- Notice no PM13000737, base Palissy, ministère français de la Culture

- Notice no PM13000626, base Palissy, ministère français de la Culture

- Notice no PM13000743, base Palissy, ministère français de la Culture

- Notice no PM13000740, base Palissy, ministère français de la Culture

- Notice no PM13000741, base Palissy, ministère français de la Culture

- Notice no PM13000742, base Palissy, ministère français de la Culture

- Notice no PM13000739, base Palissy, ministère français de la Culture

Annexes

Bibliographie

- André Bouyala d’Arnaud, Évocation du vieux Marseille, éditions de minuit, Paris, 1961, pages 124/128.

- Jean-Jacques Gloton, Un paysage baroque, dans Marseille, la passion des contrastes, Pierre Mardaga éditeur, Liège, 1991, pages 85/88. (ISBN 2-87009-474-4)

- Jean-Robert Cain et Emmanuel Laugier, Trésor des églises de Marseille : Patrimoine culturel communal, Marseille, Ville de Marseille, , 368 p. (ISBN 978-2-9535530-0-0), p. 111-117

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la religion :

- Ressource relative à l'architecture :

- Fiche des Monuments historiques

- Marseille envues

- Site du diocèse