Église Notre-Dame d'Obézine

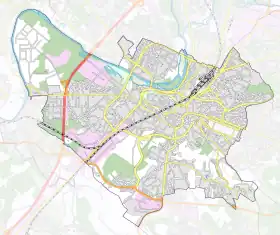

L’église Notre-Dame d’Obézine (parfois appelée chapelle Notre-Dame d'Obézine, d’Obezines voire des Bézines) est une église paroissiale située du côté sud-est de la ville française d’Angoulême, dans le département de la Charente et le diocèse d'Angoulême.

| Église Notre-Dame d’Obézine | |

L'église d’Obézine vue de la rue du Docteur-Duroselle. | |

| Présentation | |

|---|---|

| Nom local | Église des Bézines, ou d'Obezines |

| Culte | catholique |

| Type | église |

| Début de la construction | 1895 |

| Fin des travaux | 1960 |

| Architecte | Raymond Barbaud et Édouard Bauhain |

| Style dominant | Néogothique |

| Protection | |

| Géographie | |

| Pays | France |

| Région | Nouvelle-Aquitaine |

| Département | Charente |

| Ville | Angoulême |

| Coordonnées | 45° 38′ 48″ nord, 0° 09′ 35″ est[2] |

Elle fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le [1].

Architecture

Cette église néo-gothique a été bâtie de 1895 à 1960, sur les plans des architectes Raymond Barbaud et Édouard Bauhain. Elle occupe l'emplacement de l'ancienne chapelle des Bézines, démolie à la fin du XVIIIe siècle. S'inspirant librement de la Sainte-Chapelle de Paris, elle est construite d'ouest en est selon un plan en croix latine peu accentué. La nef, divisée en cinq travées, est achevée en 1899. La construction de la crypte se poursuit jusqu'en 1914 et le chœur sort de terre en 1929.

L'ensemble est couvert de voûtes sur croisées d'ogives en brique, tandis que les charpentes utilisent des matériaux modernes (métal sur la nef, béton ailleurs). La flèche caractéristique a été construite en dernier, en 1960. La crête du faîtage est en fibre de verre. Des rosaces et de grandes baies inspirées du gothique rayonnant assurent un éclairage abondant à l'édifice.

Les vitraux, ajoutés en 1942, ont été réalisés par les frères Mauméjean. Ils représentent principalement des scènes du Nouveau Testament (Visitation, Annonciation, Noces de Cana) mais aussi des saints « modernes » (Louis-Marie Grignion de Montfort)[1].

Illustrations

Vue latérale sud, depuis le square Saint-Gelais.

Vue latérale sud, depuis le square Saint-Gelais. Vue latérale nord, depuis le rempart de l'est.

Vue latérale nord, depuis le rempart de l'est. Vue du nord-ouest.

Vue du nord-ouest. Vue latérale sud, depuis la rue Saint-Gelais.

Vue latérale sud, depuis la rue Saint-Gelais. Le chevet, emplacement de la chapelle primitive, vue de la rue des Bézines.

Le chevet, emplacement de la chapelle primitive, vue de la rue des Bézines. La façade, rue de Montmoreau.

La façade, rue de Montmoreau. Sculptures du fronton.

Sculptures du fronton. La statue de la Vierge.

La statue de la Vierge.

Notes et références

- Notice no PA16000019, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Coordonnées prises avec Géoportail