Édit no 13 d'Ashoka

L'édit no 13 d'Ashoka est l'un des plus importants édits majeurs sur rocher de l'empereur indien Ashoka (260-230 av. J.-C.), et c'est aussi le plus long. Il mentionne notamment ses guerres contre le Kalinga, à l'origine de sa transformation personnelle vers un règne plus juste et bienveillant visant à propager le Dharma. Il mentionne aussi l'étendue des relations avec le monde hellénistique en évoquant les populations grecques dans son empire, et en nommant les principaux rois hellénistiques de l'époque, ainsi que leur situation géographique assez précise, suggérant qu'Ashoka avait une très bonne connaissance du monde grec de l'époque[1]. C'est d'ailleurs la mention des souverains hellénistiques contemporains dans cet édit qui a permis de dater le règne d'Ashoka avec une certaine précision, entre 260 et 230 av. J.-C.[1].

| Édit no 13 d'Ashoka | |

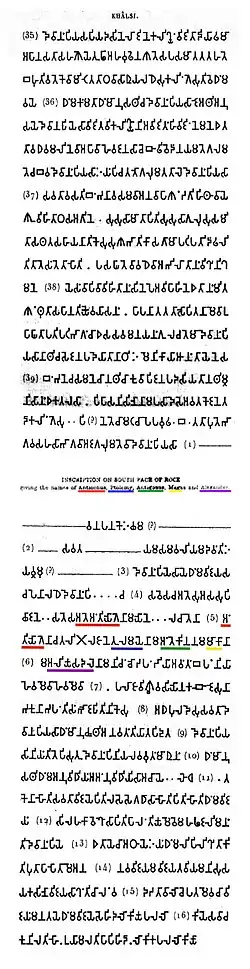

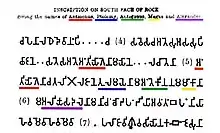

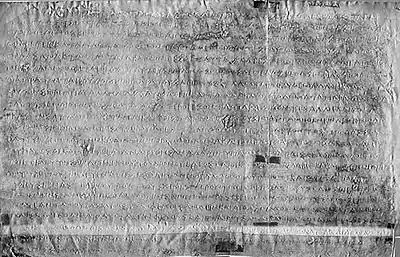

Édit no 13 de l'inscription de Khalsi (deuxième partie), avec la mention des rois hellénistiques Antiochos II, Ptolémée II, Antigone II Gonatas, Magas de Cyrène et Alexandre II d'Épire[1] | |

| Matériau | quartz |

|---|---|

| Période | environ |

| Culture | Empire Maurya |

| Date de découverte | 1850 |

| Lieu de découverte | Inscription de Khalsi, Girnar, Mansehra |

Vocabulaire

Dans cet édit, ainsi que dans les autres, Ashoka parle extensivement de la conquête du Dharma, qui a été traduit aussi bien par « religion », par « piété » ou par « voie ». Il semble cependant que le Dharma prêché par Ashoka est essentiellement de nature morale, sans être significativement religieux, et recommande surtout de faire des bonnes actions, de respecter les autres (y compris les animaux) ainsi que d'être pur et généreux[1]. Dans son édit no 2, Ashoka donne une définition plutôt morale de ce qu'il appelle le Dharma :

« Le Dharma est excellent. Mais qu'est ce que le Dharma ? Le moins de mal possible. Beaucoup de bien. La pitié, la charité, le véracité, et aussi la pureté de la vie. »

— Édit no 2 d'Ashoka, env. 260 av. J.-C.[2].

Dans son édit bilingue de Kandahar Ashoka utilise le mot grec pour « piété » (εὐσέβεια, Eusebeia), pour traduire le mot de Dharma utilisé dans ses inscriptions de langue indienne[1]. Selon Yailenko, la sagesse promue par Ashoka a pu être influencée par la sagesse grecque, telle qu'elle apparaît dans l'inscription de Kinéas à Aï Khanoum[1].

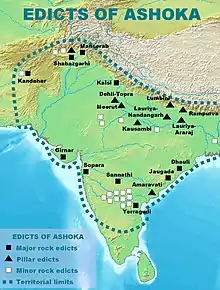

Localisations et chronologie de l'édit No 13

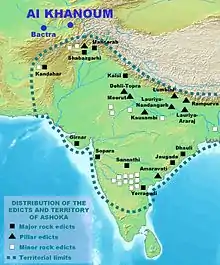

L'édit no 13 fait partie des « édits rupestres majeurs d'Ashoka », et apparaît dans plusieurs inscriptions rupestres en combinaison avec les autres édits majeurs (généralement de 1 à 14) et dans un état de préservation plus ou moins bon : dans l'inscription de Khalsi, et les inscriptions de Girnar[3] et de Mansehra[4]. Il n'apparaît pas en revanche dans les inscriptions d'édits majeurs de Dhauli et Jaugada sur la côte est de l'Inde, probablement du fait de la distance géographique par rapport au monde hellénistique.

Chronologie

Ces édits rupestres auraient été rédigés, afin de propager le Dharma, à partir de la 12e année du règne d'Ashoka, comme il le mentionne lui-même dans plusieurs inscriptions[5]. Il s'agit des 14 édits rupestres majeurs et des édits mineurs. Ces inscriptions d'Ashoka sont en langues indiennes à l'exception des édits grecs d'Ashoka, inscrits sur un stèle de calcaire[1]. Ils font suite à la toute première inscription d'Ashoka, rédigée en l'année 10 de son règne, et deux ans seulement après la fin de sa conquête du Kalinga, l'inscription bilingue de Kandahar établie à Chilzina (en), Kandahar, au centre de l'Afghanistan[1]. Cette première inscription fut rédigée en Grec classique et en Araméen exclusivement. Ce n'est qu'ensuite, au cours des 26e et 27e années de son règne, qu'Ashoka inscrivit de nouveaux édits, cette fois-ci sur des colonnes majestueuses, les piliers d'Ashoka[5]. Il s'agit des édits sur colonne.

L'édit no 13 est le mieux préservé sur l'inscription de Khalsi.

L'édit no 13 est le mieux préservé sur l'inscription de Khalsi. L'édit no 13 apparaît sur l'inscription de Girnar.

L'édit no 13 apparaît sur l'inscription de Girnar. L'édit no 13 apparaît en piètre état sur l'inscription de Mansehra.

L'édit no 13 apparaît en piètre état sur l'inscription de Mansehra. Ces trois emplacements sont dans l'ouest et le nord-ouest de l'Inde.

Ces trois emplacements sont dans l'ouest et le nord-ouest de l'Inde.

Texte de l'édit no 13

| Traduction en français | Prakrit en script Brahmi (texte original dans l'inscription de Khalsi) |

|---|---|

— Adapté de: Les Inscriptions De Piyadasi par E. Senart, 1886[8]. Texte dans le domaine public. Corrections modernes: Romilla Thapar, A translation of the Edicts of Ashoka p.255-257 |

|

Ashoka affirme aussi dans d'autres édits (Édit n°2 d'Ashoka) qu'il a envoyé des émissaires à l'Ouest pour transmettre bienfaits et plantes médicinales. On ne sait pas quelle a été l'influence de ces émissaires sur le monde grec. Certains spécialistes pensent que des communautés bouddhistes ont émergé à partir du règne d'Ashoka, notamment à Alexandrie (cette communauté étant mentionnée quatre siècles plus tard par Clément d'Alexandrie). Étant donné la définition particulièrement morale de Dharma pour Ashoka, il est possible qu'il veuille simplement dire que vertu et piété existent maintenant depuis le bassin méditerranéen jusqu'au sud de l'Inde, plutôt que d'y voir une expansion du Bouddhisme vers l'Ouest, non confirmée historiquement.

Selon Louis Robert, commentant les édits grecs d'Ashoka, l'existence de ces édits dans un grec de très haut niveau témoigne à la fois de la haute sophistication de la communauté grecque de Kandahar, et d'une vraie communication, d'un vrai échange culturel entre des intellectuels grecs et la pensée indienne[9]. Pour lui, il devient tout à fait probable que ces Grecs de Kandahar très au fait de la culture indienne aient pu à leur tour transmettre les idées indiennes aux cercles philosophiques du monde méditerranéen, de Seleucie du Tigre, d'Antioche, d'Alexandrie, de Pella ou de Cyrène[9]. Il suggère que les fameux émissaires d'Ashoka envoyés dans les cours hellénistiques occidentales selon l’Édit no 13 d'Ashoka étaient en fait des sujets et citoyens grecs de Kandahar, qui avaient toutes les capacités pour effectuer ces ambassades[9]. Par exemple, selon certains auteurs, les positions d'Hégésias de Cyrène se rapprochent du Bouddhisme[10], ses idées rappelant la doctrine bouddhiste de la souffrance[10]. On pense qu'il aurait pu être influencé par les missionnaires d'Ashoka[11] - [12] - [13].

Les émissaires évoqués dans l’édit no 13 ont peut-être aussi influencé les Esséniens de Palestine et les Thérapeutes d'Alexandrie, qui seraient des communautés fondées sur le modèle du monasticisme bouddhique[14] : selon André Dupont-Sommer, « C'est l'Inde qui serait, selon nous, au départ de ce vaste courant monastique qui brilla d'un vif éclat durant environ trois siècles dans le judaïsme même »[15]. Cette influence serait même contributrice, toujours selon André Dupont-Sommer, de l'émergence du Christianisme : « Ainsi s'était préparé le terrain où prit naissance le Christianisme, cette secte d'origine juive, essénienne ou essénisante, qui devait si vite et si puissamment conquérir une très grande partie du monde[16]. »

Identification des rois grecs

Les rois grecs sont mentionnés phonétiquement selon le script Brahmi. Le premier roi est qualifié de « Yona », Brahmi ![]()

![]() . « Yona (en) » est le qualificatif utilisé pour désigner les « Grecs » en Prakrit, alors que le mot « Yavana (en) » est le mot Sanskrit correspondant.

. « Yona (en) » est le qualificatif utilisé pour désigner les « Grecs » en Prakrit, alors que le mot « Yavana (en) » est le mot Sanskrit correspondant.

La transcription phonétique des rois grecs est la suivante : Amtiyoka pour Antiochos II, ou éventuellement Antiochos Ier son père, Turumaya pour Ptolémée II, Aiiitekina ou Amtikini pour Antigone II Gonatas, Maga pour Magas de Cyrène, et Alikasu(m)dara pour Alexandre II d'Épire. L'identification d'Alexandre avec Alexandre II d'Épire est la seule qui soit incertaine, étant donné le nombre de souverains nommés Alexandre à l'époque (un autre candidat serait Alexandre de Corinthe (en) 252-244 av. J.-C. par exemple), et l'importance relativement mineure d'Alexandre II d'Épire[17]. Ces rois recouvrent l'essentiel du monde hellénistique de l'époque. Antiochos, et « les autres rois voisins », sont mentionnés à nouveau dans l'édit no 2 d'Ashoka.

Le roi Séleucide Antiochos II (261-246 av.J-C).

Le roi Séleucide Antiochos II (261-246 av.J-C). Ptolémée II et sa sœur Arsinoé II.

Ptolémée II et sa sœur Arsinoé II.

Certains de ces rois sont connus pour avoir eu des relations avec l'Inde. Une communication d'Hégésandre (Athénée, Les Deipnosophistes, XIV, p.652-653) nous informe que le roi Bindusara, père d'Ashoka, avait justement demandé à Antiochos Ier d'envoyer un philosophe grec à sa cour[1] - [18]. Après l'ambassadeur Mégasthène, envoyé par Séleucos Ier auprès de Chandragupta Maurya, grand-père d'Ashoka, avaient succédé Déimaque, ambassadeur auprès de son père Bindusara, et Dionysos, envoyé par Ptolémée II Philadelphe auprès d'Ashoka lui-même[19] - [20].

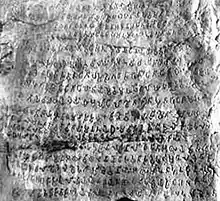

Version grecque de l'édit No 13

Il existe une version en grec de l'édit no 13, aussi rédigée par Ashoka, et gravée sur une stèle de calcaire à Kandahar en Afghanistan. Il s'agit des édits grecs d'Ashoka, mais il ne subsiste que la fin de l'édit no 12 et de la première partie de l'édit no 13. On pense que cette stèle, qui n'est qu'un fragment partiel, devait initialement contenir, davantage, voire tous les édits rupestres d'Ashoka. C'est le seul cas connu où les édits d'Ashoka n'ont pas été gravés sur un rocher ou une colonne, mais sur un bloc architectural[21].

Références

- Yailenko 1990, p. 239-256.

- Émile Sénart, Les inscriptions de Piyadasi, tome II, 1886 p.15-16

- Inscriptions Of Asoka, E.Hultzsch, 1925 p. 25

- Inscriptions Of Asoka, E.Hultzsch, 1925 p. 83

- Ashoka: The Search for India's Lost Emperor par Charles Allen p. 83

- Romilla Thapar, A translation of the Edicts of Ashoka p.255-257

- Brahmi

: "Yona (en)", mot Prakrit désignant les Grecs. "Yavana (en)" est le mot Sanskrit correspondant.

: "Yona (en)", mot Prakrit désignant les Grecs. "Yavana (en)" est le mot Sanskrit correspondant. - Les Inscriptions De Piyadasi par E. Senart, 1886 pp.308-311

- Une nouvelle inscription grecque d'Açoka [article], Schlumberger, Daniel, Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres Année 1964 p.139

- Berenice II and the Golden Age of Ptolemaic Egypt, Dee L. Clayman, Oxford University Press, 2014, p.33

- "The philosopher Hegesias of Cyrene (nicknamed Peisithanatos, "The Death-Persuader") was contemporary of Magas and was probably influenced by the teachings of the Buddhist missionaries to Cyrene and Alexandria. His influence was such that he was ultimately prohited to teach" —Jean-Marie Lafont . Les Dossiers d'Archéologie (254): 78, INALCO

- Éric Volant, Culture et mort volontaire, quoted in

- Historical Dictionary of Ancient Greek Philosophy, Anthony Preus, Rowman & Littlefield, 2015, p.184

- Essénisme et Bouddhisme, Dupont-Sommer, André, Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres Année 1980 124-4 pp. 698-715

- Essénisme et Bouddhisme, Dupont-Sommer, André, Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres Année 1980 124-4 pp. 698-715 p.710-711

- Essénisme et Bouddhisme, Dupont-Sommer, André, Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres Année 1980 124-4 pp. 698-715 p.715

- Asoka, par D.R. Bhandarkar, R. G. Bhandarkar p.45-46

- Athenaeus (of Naucratis) (Literally Translated by C. D. Yonge, B. A.), The Deipnosophists, or, Banquet of the learned of Athenaeus, vol. III, Londres, Henry G. Bohn, (lire en ligne), p.1044

- McEvilley, The Ancient shape of Greek thought, p. 367

- History of Indian Buddhism: From the Origins to the Saka Era, Etienne Lamotte, Université catholique de Louvain, Institut orientaliste, 1988, p. 221

- Une nouvelle inscription grecque d'Açoka [article], Schlumberger, Daniel, Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres Année 1964 p. 126-139

Ouvrages

- Paul Bernard, « Aï Khanoum en Afghanistan hier (1964-1978) et aujourd'hui (2001) : un site en péril. Perspectives d'avenir (information) », Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 145, no 2, , p. 971-1029 (lire en ligne)

- Guy Lecuyot et Osamu Ishizawa, « Aï Khanoum, ville grecque d’Afghanistan en 3D », Archéologia, no 420, , p. 60-71 (résumé)

- Valeri P. Yailenko, « Les maximes delphiques d'Aï Khanoum et la formation de la doctrine du dharma d'Asoka », Dialogues d'histoire ancienne, vol. 16, no 1, , p. 239-256 (lire en ligne)

- Daniel Schlumberger, « De la pensée grecque à la pensée bouddhique », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, vol. 116e année, no 1, , p. 188-199 (lire en ligne)

| Les Édits d'Ashoka (3e siècle av. J.-C.) (Liste des Édits) | |||||

| Année de règne d'Ashoka |

Type d'édit (et emplacement des inscriptions) |

Répartition géographique | |||

| Année 8 | Fin de la guerre du Kalinga et conversion au "Dharma" |  | |||

| Année 10[M 1] | Édits mineurs | Evénements connexes: Visite de l'arbre de la Bodhi à Bodh Gaya[M 2] Construction du Trône de diamant à Bodh Gaya Prédication dans l'ensemble de l'Inde. Dissenssions dans le Sangha[M 2] En langue indienne: Inscription de Sohgaura Erection des Piliers d'Ashoka | |||

| Édit bilingue grec/araméen (Kandahar) | |||||

| Edits mineurs sur rocher en araméen: Inscription de Laghmân, Inscription de Taxila | |||||

| Année 11 | Édits mineurs sur rocher (n°1, n°2 et n°3) (Panguraria, Maski, Palkigundu et Gavimath, Bahapur/Srinivaspuri, Bairat, Ahaura, Gujarra, Sasaram, Rajula Mandagiri, Yerragudi, Udegolam, Nittur, Brahmagiri, Siddapur, Jatinga-Rameshwara) | ||||

| Année 12 et suivantes[M 1] | Inscriptions des grottes de Barabar | Édits majeurs sur rocher | |||

| Édit mineurs sur pilier: Édit du schisme, Édit de la Reine, Édit de Kosambi (Lumbini Sarnath Allahabad Sanchi) Edit de Rummindei, Edit de Nigali Sagar |

Édits majeurs en langue grecque: Édits grecs n°12-13 (Kandahar) |

Édits majeurs en langue indienne : Édit n°1, Édit n°2, Édit n°3, Édit n°4, Édit n°5, Édit n°6, Édit n°7, Édit n°8, Édit n°9, Édit n°10, Édit n°11, Édit n°12, Édit n°13, Édit n°14 En script Kharoshthi: Shahbazgarhi (en), Mansehra (en) En script Brahmi: Khalsi, Girnar, Sopara, Sannati, Yerragudi, Delhi (en) | |||

| Années 26, 27 et suivantes[M 1] |

Édits majeurs sur pilier | ||||

| En langue indienne: Édit n°1 Édit n°2 Édit n°3 Édit n°4 Édit n°5 Édit n°6 Édit n°7 (Allahabad Delhi (en) Topra (en) Rampurva Lauriya-Nandangarth Lauriya-Araraj Amaravati) En araméen: | |||||

| Année 32[M 2] | Dhauli,Jaugada | ||||

- Yailenko,Les maximes delphiques d'Aï Khanoum et la formation de la doctrine du dhamma d'Asoka, 1990, pp.239-256.

- Gupta, The roots of Indian Art, p.351-357

- Inscriptions of Asoka de D.C. Sircar p.30

- Handbuch der Orientalistik de Kurt A. Behrendt p.39

- Handbuch der Orientalistik de Kurt A. Behrendt p.39