Viven-Bessières (arme)

La grenade à fusil Viven-Bessières, du nom de ses inventeurs[1] - [note 1], dite aussi "grenade V-B", et officiellement dénommée "obus Viven-Bessières" dans les règlements et fascicules d'Instruction militaire[3], est une arme utilisée par l'infanterie de l'armée française à compter de 1914.

Description et caractéristiques

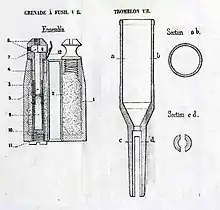

Ce lance-grenades se compose de deux éléments, le tromblon et le projectile.

Le tromblon

D'un diamètre de 50 millimètres, il pèse à peu près 1,5 kilo. Il est emmanché sur l’extrémité du canon.

En dehors de son utilisation, il est transporté dans un étui de cuir ou de toile. Ces étuis sont confectionnés par chaque régiment.

Le projectile

.jpg.webp)

De forme cylindrique, il est réalisé en fonte avec des rainures internes destinées à faciliter son fractionnement lors de son éclatement. Son poids est de 490 grammes environ (cela varie selon les versions). Il contient 60 grammes de cheddite.

Il comporte deux tubes internes. Le premier, central, permet le passage de la balle qui envoie la grenade. Le second contient le détonateur.

Il est lancé en tirant une cartouche normale, la balle passant par le tube au centre du projectile. En passant, elle enfonce une palette "visible sur le côté droit du tube laiton de la grenade VB photographiée ci-dessus" qui écrase une amorce provoquant la mise à feu de l'allumeur retardateur interne, ce dernier provoque la mise à feu de la charge explosive environ 8 secondes plus tard[note 2]. Les gaz générés par le tir de la cartouche suffisent à propulser la grenade.

Il existe aussi des projectiles porte-message, type Brandt, destinés à envoyer un message écrit. Ce projectile bénéficie d'un fumigène jaune destiné à améliorer sa récupération. D'autres versions concernent des projectiles fumigènes ou éclairants. Ces différents types de projectiles doivent, eux, être tirés avec une cartouche spéciale, sans balle.

Mise en œuvre

Les V-B sont mis en œuvre par des grenadiers au niveau de chaque compagnie d'infanterie. Initialement, ils sont 8 par compagnie. Leur nombre augmentera régulièrement tout au long du conflit.

Si le fusil équipé peut être tiré à l'épaule, la force du recul induit qu'il vaut mieux tirer la grenade avec la crosse du fusil posé au sol. Cette méthode permet aussi d'obtenir une portée plus importante. Ainsi, un angle de 80 degrés donnera une portée de 85 mètres ; un angle de 45 degrés donnera une portée de 190 mètres. Pour simplifier les calculs, des chevalets seront aussi fournis. Les fusils sont placés sur ceux-ci, simplifiant les calculs de portée.

Utilisation

1914 - 1918

D'après les règlements et fascicules d'Instruction militaire, il y a deux grands modes d'utilisation des grenades V-B. Il y a les "tirs d'usure" et les "tirs de saturation".

Dans le premier cas, il s'agit de viser les lieux de passage ou de stationnement dans les tranchées ennemies. Un des exemples cités propose de viser les boyaux par lesquels passe le ravitaillement ennemi, voire l'emplacement des latrines si celles-ci ont pu être repérées.

Dans le second cas, il s'agit, lors d'un assaut, de saturer une zone, à la manière de ce que pourrait faire l'artillerie. Par exemple, pour neutraliser les nids de mitrailleuses ; ou, dans la défensive, de tirer sur les boyaux par lesquels peuvent venir les renforts ennemis.

L'armée américaine adoptera aussi cette arme et la mettra en œuvre à partir de juillet 1917. Dans un premier temps, avec du matériel fourni par la France ; dans un second temps, en produisant eux-mêmes tromblons et grenades et en les adaptant à leurs fusils Enfield M1917 et M1903[note 3]. La grenade « à message » n'a pas été retenue par les américains.

Après la fin de la Première Guerre mondiale

Le fusil V-B continue à faire partie de la panoplie du fantassin français au début de la Seconde Guerre mondiale.

Après le conflit, il est peu à peu abandonné par l'armée ; mais on le retrouve toujours dans l'équipement des forces de maintien de l'ordre jusque dans les années 1990 pour lancer les grenades lacrymogènes.

Notes et références

Notes

- Jean Viven, industriel[2], et Calix-Gustave Bessières, ingénieur arts et métiers, installés dans l'Aveyron à Villefranche-de-Rouergue. Il faut noter qu'un certain nombre de sources donnent "Vivien" au lieu de "Viven".

- En réalité, il est admis une tolérance de plus ou moins une seconde.

- Ils produiront environ 20 millions de ces projectiles jusqu'à la fin de la guerre.

Références

- François Cochet (dir.) et Rémy Porte (dir.), Dictionnaire de la Grande guerre 1914-1918, Paris, R. Laffont, coll. « Inedit ; Bouquins. », , 1120 p. (ISBN 978-2-221-10722-5, OCLC 265644254), p. 1062-1063.

- Cité par Marie Llosa dans son article Le travail des femmes dans les usines de guerre de la France méridionale (1914-1918), publié dans la revue Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, Tome 120, No 262, 2008, numéro thématique Regards du Midi sur la Grande Guerre, sous la direction de Rémy Cazals, page 207.

- Par exemple : Instruction sur le combat à la grenade, Ministère de la Guerre, 3e Bureau, 7 avril 1916, rectificatif page 35. Il est précisé que le tromblon est, pour sa part, dénommé "canon VB".

Voir aussi

Bibliographie

- (en) Stephen Bull (ill. Adam Hook), World War I trench warfare, Oxford, Osprey, coll. « Elite » (no 78), (ISBN 978-1-841-76197-8, OCLC 634728941).

- Patrice Delhomme, Les Grenades françaises de la Grande guerre, Paris, Hégide, , 139 p. (ISBN 978-2-904-09802-4, OCLC 461974608), p. 128-129.

- Jean Huon, Les armes françaises en 1914-1918, Chaumont, Crépin-Leblond, , 48 p. (ISBN 978-2-703-00255-0, OCLC 500385215).

Articles connexes

Liens externes

- VB sur le site du CRID

- Article sur la Viven Bessières, site historique et littéraire Histoire du monde

- Article sur la Viven Bessières, site militaire informatif Guerre du Millénaire