Schéma actantiel

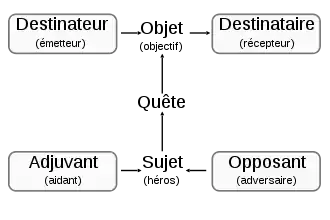

En narratologie, le schéma actantiel[1], appelé aussi modèle actantiel, rassemble l'ensemble des rôles (les actants) et des relations qui ont pour fonction la narration d'un récit (un acte au théâtre). Il a été créé par Algirdas Julien Greimas en 1966[2].

Un personnage, le héros, poursuit la quête d'un objet.

Les personnages, événements, ou objets positifs qui l'aident dans sa quête sont nommés « adjuvants ». Les personnages, événements ou objets négatifs qui cherchent à empêcher sa quête sont nommés « opposants ».

La quête est commanditée par un émetteur (ou destinateur, ou énonciateur — voir l'article énonciation), au bénéfice d'un destinataire. D'une façon générale, tous les personnages qui tirent profit de la quête sont les bénéficiaires.

Dans le schéma actantiel de Greimas, les rôles actantiels, c'est-à-dire, à proprement parler, les « actants », ne doivent en aucun cas être confondus avec des « acteurs ». Les actants sont des positions au sein d'une structure ; ils se définissent par leurs relations. Les acteurs d'une histoire, d'un conte, d'un roman… se déplacent d'une position à l'autre et voyagent au sein de cette structure. De plus, les actants sont situés par Greimas sur 3 axes qui les relient de manière significative :

- le sujet et l'objet sont situés sur l'axe du désir (ou de la quête) ;

- le destinateur et le destinataire sont situés sur l'axe de la communication ;

- les adjuvants et les opposants sont situés sur l'axe du pouvoir (pouvoir positif dans le cas des adjuvants, négatif dans le cas des opposants).

Le schéma actantiel doit être complété par la théorie des trois épreuves, ou étapes formelles, de tout récit (sur un axe temporel) :

- l'épreuve qualifiante ;

- l'épreuve principale ;

- l'épreuve glorifiante.

Le destinateur est le plus souvent l'actant qui constitue la ou les valeurs au nom desquelles agit le sujet ; en effet, le sujet fait ou agit, tandis que le destinateur fait faire ou fait agir le sujet. En fin de récit, c'est aussi le destinateur qui « sanctionne » la réussite ou l'échec de la quête du sujet, c'est-à-dire l'obtention ou non de l'objet convoité.

Plusieurs rôles peuvent être cumulés par un personnage, un objet ou un événement ; ou ils peuvent être répartis entre plusieurs personnages, objets ou événements.

Il peut y avoir plusieurs schémas actantiels dans un même récit, pour son ensemble — deux quêtes ou plus sont menées conjointement par un ou plusieurs héros — ou au cours du récit, le héros devant réaliser plusieurs quêtes successives (récits où le héros subit plusieurs épreuves) ou une quête incidente prenant place dans l'histoire (récits enchâssés).

Par exemple :

- Un roi (émetteur) demande à un chevalier (héros) d'aller chercher une fleur magique (objets), et la lui remettre (l'émetteur est ici le destinataire). Sur son chemin, le chevalier devra se protéger d'un orage (opposant) dans une grotte (adjuvant), puis combattre un dragon (opposant) qu'il tuera grâce à une épée magique (adjuvant) donnée par un lutin (adjuvant).

- Un vieil homme (émetteur et récepteur) demande à son petit-fils (héros) de lui voler un lama (objet) du cirque. Le petit garçon, dans son épopée, devra vaincre le terrible lion du cirque (opposant), mais sera aidé par son père (adjuvant).

- Plus moderne : les commissaires Dupont et Dupond (émetteurs) chargent de l'enquête notre héros Tintin (héros), afin de découvrir le meurtrier de Tournesol (objet). Milou et le Capitaine Hadock (adjuvants) fourniront des indices, des preuves seront trouvées, un suspect (opposant) se croyant inculpé tentera de tuer Tintin. Le coupable (opposant) sera confondu, s'ensuivra une course-poursuite et des échanges de coups de feu avant l'arrestation et la remise du coupable au juge d'instruction (destinataire).

Par ailleurs, le schéma narratif canonique, proposé par Greimas, remplace en principe le modèle actantiel[3].

Notes et références

- orthographe courante construite étymologiquement sur « actant », parfois écrit schéma actanciel (orthographe des dictionnaires usuels, construite avec le suffixe -ciel de "logiciel, didacticiel", mais non validé par le service du dictionnaire de l'Académie française

- Algirdas Julien Greimas, Sémantique structurale, recherche et méthode, Édition Larousse,

- Louis Hébert (dir.), « Le schéma narratif canonique », Signo, Rimouski (Québec), (lire en ligne). Voir aussi Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours : De l'énoncé à l'énonciation, Paris, Hachette, , p. 98-136, pour plus de détails.

Articles connexes

Liens externes

- Louis Hébert (2006), Le Modèle actantiel, Université du Québec à Rimouski (UQàR)

- Louis Hébert (2006), Le schéma narratif canonique, Université du Québec à Rimouski (UQàR)

- A.J. Greimas, « Éléments pour une théorie de l'interprétation du récit mythique », Communications, vol. 8, no 8, , p. 28-59 (lire en ligne).