Prononciation du suédois

Cet article donne la prononciation suédoise neutre au moyen des symboles de l’alphabet phonétique international.

- Pour plus d'information sur la langue suédoise, rapportez-vous à l'article principal.

Particularités

Beaucoup des 29 lettres de l’alphabet et certains groupes de lettres se prononcent comme en français. Voici les principales différences :

| Graphie | Prononciation | Graphie | Prononciation | |

| e | /eː, ɛ, ə/ | -rg, -lg | /rj, lj/ | |

| ei | /ej/ | s, z | /s/ (jamais /z/) | |

| g | /g, jV̘/* | sj, skj, stj | /ʃ/ « [ɧ] » = [ʃ̴]** | |

| hj- (initial) | /j/ | sk | /sk, ʃV̘/ | |

| k | /k, çV̘/ | u | /ʉː, ɵ/ | |

| kj, tj | /ç/ | y | /y(ː)/ | |

| -lj (final) | /lj/ | å | /oː, ɔ/ | |

| ng, gn | /ŋ, ŋn/ | ä | /ɛ(ː)/ | |

| o | /u(ː), oː, ɔ/ | ö | /øː, œ/ | |

| qu | /kv/ |

Voyelles

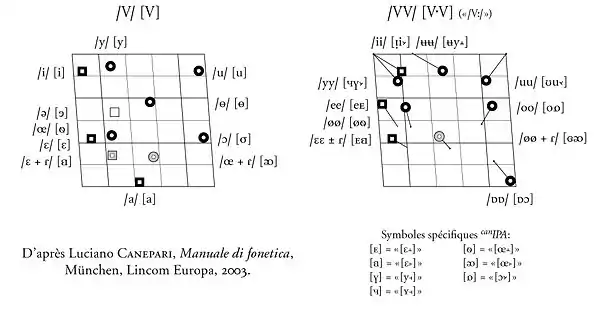

Avant toute chose, pour un parallèle le plus exact possible avec la prononciation française, il convient de rappeler que la série des voyelles postérieures du français (/u, o, ɔ/) est en réalité postéro-centrale ([u̘, o̘, ɔ̘] et il ne s’agit pas d’un léger avancement mais bien de phones différents). De même, le a français n’est pas central comme dans la plupart des langues mais antéro-central : /a/ [a̘].

La valeur des diacritiques [̘ ̙ ̝ ̞] n’est pas celle de l’API (qui se réfère surtout à la racine de la langue) mais celle d’un avancement, du reculement, de l’élévation et de l’abaissement de la langue tout entière.

Les voyelles peuvent être brèves ou longues (/ː/). La différence de longueur est doublée d’une différence de timbre. Pour les voyelles longues, le timbre est donc différent mais, plus important, se modifie au cours de l’émission de la voyelle. On a donc /Vː/ = [VV] (écouter les enregistrements de la lettre e /eː/ et du mot heta /heˑta/ par rapport à nej /nɛj/).

Il existe un certain nombre de mots ne différant à l’oral que par la longueur de la voyelle accentuée : le mot väg avec ä long signifie route, tandis que vägg (ä court) signifie mur.

- i

- /i/ ressemble au français.

- /iː/ [i̙i̝] : part d’un i (antéro-central) plus postérieur qu’en français pour aboutir à un i très antérieur et très fermé, proche d’une consonne constrictive. Ex. : kniv.

- e

- /ɛ/ : semblable au è ouvert français.

- /eː/ [eɛ̝] : part d’un é fermé semblable à celui du français qui s’ouvre un peu pour aboutir au son intermédiaire entre [e] et [ɛ] (on peut aussi bien le transcrire [eᴇ]).

- /ə/ [ə̘] : la lettre e représente également le phonème /ə/ qui en suédois est bien non arrondi (contrairement au français) mais plus antérieur que le schwa cardinal.

- ä

- Le ä bref indique le même phone que le e bref : /ɛ/.

- /ɛː/ [ɛ̝ɛ̙] : part d’un è d’aperture moyenne pour arriver à un è vraiment ouvert, mais antéro-central (= plus postérieur qu’en français).

- y

- /ʏ/ est très semblable au u français.

- /yː/ [ʏ̘y̝] : les phones exacts sont très difficiles à représenter au moyen des symboles et diacritiques officiels. Les deux éléments sont proprement antérieurs (alors que /y/ et /ʏ/ sont généralement antéro-centraux). Il faut avoir à l’esprit que /y/ courant n’est pas un /i/ arrondi mais bien un phone d’aperture similaire mais qui, en plus d’être arrondi, est aussi bien moins antérieur (on peut le définir antéro-central). Le point d’arrivée du /yː/ suédois est quant à lui bel et bien une version du phone correspondant à un /i/ (véritablement antérieur) arrondi pour lequel l’IPA n’a pas de symbole. Ce phone est par ailleurs particulièrement antérieur et fermé en suédois, on pourrait dire qu’il s’agit de la version arrondie du phone d’arrivée du /i:/ et, là aussi, le son produit est très proche d’une constrictive.

- ö

- /œ/ [œ̝] : eu d’aperture intermédiaire entre /ø/ et /œ/.

- /øː/ [øœ̝] : part d’un eu fermé qui s’ouvre sur le phone intermédiaire.

- a

- /a/ : central comme dans la majeure partie des langues (alors que le a français est plus antérieur).

- /ɒː/ [ɒɔ] : part d’un a postérieur arrondi (le son aujourd’hui presque disparu en français dans les mots comme pâte est au contraire généralement décrit non arrondi) pour aboutir à un o ouvert (et vraiment postérieur).

- u

- /ɵ/ [ɵ] : son inconnu en français, central et arrondi, d’aperture semblable à celle du é fermé /e/.

- /ʉː/ [ʉy] : part du son correspondant à /ɵ/ mais fermé (comme pour /u/) pour arriver à un /y/ semblable au u français mais très fermé (encore une fois, on est proche d’une constrictive).

- o

- /u/ semblable au ou français, mais vraiment postérieur.

- /uː/ [ʊu] : part du son intermédiaire entre /u/ et /o/ puis se ferme en /u/ proprement dit. Les points de départ et d’arrivée sont postérieurs.

- o et plus rarement å

- /ɔ/ [ɔ̝] : Il ne s’agit pas d’un /ɔ/ un peu fermé mais du phone intermédiaire entre /o/ et /ɔ/ pour lequel l’API n’a pas de symbole.

- å et plus rarement o

- /oː/ [oo̞] : part d’un o fermé puis passe à un [o] moins fermé mais aussi moins postérieur (il faudrait 2 diacritiques…).

Consonnes

| Bilabiales | Labio- dentales |

Dentales | Alvéo- laires |

Post- alvéolaires |

Post- alvéo- vélaire |

Palatales | Vélaires | Laryn- gale | |||||||

| Sonorité | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - |

| Nasales | m | n | [ɳ] | ŋ | |||||||||||

| Occlusives | p | b | t | d | [ʈ] | [ɖ] | [c] | [ɟ] | k | ɡ | |||||

| Constrictives | f | v | s | [ʂ] | ʃ̴ | ç | ʝ | ||||||||

| Approximante | h | ||||||||||||||

| Latérales | l | [ɭ] | |||||||||||||

| Vibrée | ɾ | ||||||||||||||

Notes :

- /ɾ/ + /n, t, d, s, l/ → [ɳ, ʈ, ɖ, ʂ, ɭ] Réalisation postalvéolaire des groupes /ɾ/ + consonne dentale ou alvéolaire. (Apico-)postalvéolaire convient mieux que « rétroflexe » : il s’agit bien de phones ne comportant qu’un seul point d’articulation, postalvéolaire, justement. La charte officielle de l’API définit mal /ʃ, ʒ/ comme postalvéolaires, étant donné que plusieurs points d’articulation entrent en jeu dans la réalisation de ces phones (voir cette explication).

- /p, t, k/ [pʰ, tʰ, kʰ] Ces phones sont aspirés, sauf s’ils sont précédés de /s/ : /sp, st, sk/ [sp, st, sk].

- /-k, -g/ [-c, -ɟ] Réalisation palatale de /k/ et /g/ finaux.

- /j/ [ʝ] Ce phonème a une réalisation constrictive.

- /ɾ/ Ce phonème a de nombreuses réalisations selon les régions. Le plus souvent on a [ɾ], vibré (« monovibrant ») alvéolaire, pouvant se désonoriser en fin de mot. Dans le sud (en Scanie, par exemple) on a un approximant uvulaire [ʁ̞], pouvant également se désonoriser en fin de mot. À Stockholm on trouve un /z/ mais alvéolaire et approximant pouvant se désonoriser voire passer au phone non sonore correspondant. Ce phone est aisément représentable (et lisible!) en API grâce à l’utilisation de deux diacritiques : [z̞̺]. Les bons alphabets phonétiques étendus disposent d’un symbole unitaire adapté.

- /ʃ/ Les réalisations typiquement suédoises de ce phonème sont variées. La plus courante n’est rien d’autre qu’un [ʃ] vélarisé : [ʃˠ] que l’on représente plus simplement par [ʃ̴]. Officiellement : [ɧ].

- Parmi les autres réalisations (régionales), on trouve des versions vélarisées et avec protrusion labiale des phones suivants [f, ʂ, ç] ; on trouve aussi [ç] avec protrusion mais non vélarisé ainsi que le passage au postalvéolaire [ʂ] ni vélarisé ni labialisé.

- Nota :

- Le diacritique [ˠ], en plus d’être redondant dans la charte, n’est pas cohérent avec ses acolytes [ʲ, ʷ] ; il serait plus juste d’utiliser [ɰ]).

- Le symbole /ɧ/ donné par la charte pour « /ʃ/ et /x/ simultanés » est superflu (alors que bien des symboles officiellement inexistants seraient au contraire d’une nécessité absolue) et son dessin fait trop penser à /h, ɦ/ qui n’ont aucun rapport avec [ʃ̴].

Accentuation

Le suédois est une langue à accent d’intensité et de hauteur. Un certain nombre de polysyllabes de sens différents autrement homographes ne diffèrent que par l’accentuation qui peut ne frapper qu’une syllabe (accent monosyllabique, aussi nommé « accent aigu » ou même « accent 1 ») ou au contraire deux syllabes (accent dissyllabique, « grave », « 2 »).

Soit le mot komma, avec un seul accent d’intensité sur la première syllabe, il s’agit de la « virgule » ; avec un accent principal et un ton assez haut légèrement descendant sur la première syllabe et un accent secondaire dont le ton assez bas remonte légèrement sur la deuxième, il s’agit du verbe « venir ».

Liens externes

- (sv) Sur la diphtongaison des voyelles « longues » suédoises : en suédois.

- (en) Introduction au suédois en anglais, de nombreux fichiers sonores de mots ou phrases.

- (sv) « 100 dialectes suédois »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), site en suédois, avec enregistrements (discours spontané) et transcriptions (graphémiques, non API).

- (en) (fr) « Écouter des expressions pratiques en suédois »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le ) site en français et en anglais (nécessite le plug-in Flash)

- (fr) Annexe:Prononciation/suédois sur le Wiktionnaire.