Oblitération

Une oblitération est une marque postale ou fiscale qui permet d'annuler la validité (découlant ou non de la valeur faciale) d'un timbre-poste ou d'un timbre fiscal, et d'indiquer également le lieu et la date de son apposition (Départ du courrier, transit, ou enregistrement de l'acte). Notons que ceci correspond à une définition contemporaine.

Fonctions de l'oblitération

- La fonction d'annulation

L'invention du timbre mobile de port-payé, en 1840, a entraîné la nécessité de l'annuler chaque fois qu'il affranchissait une lettre. Car l'annulation du droit d'usage de tout timbre utilisé conditionnait le bon fonctionnement de la réforme postale de 1840 à l'origine de la naissance du Penny Black : il importait que le timbre-poste, destiné à prouver le paiement du port par l'expéditeur, ne soit pas utilisable une seconde fois. Pour autant les anciennes marques postales n'ont pas disparu et ont désormais été utilisées conjointement avec l'annulation, pour indiquer le nom du bureau et la date de départ.

- La fonction d'information

Dans l'empire d'Autriche, les premiers timbres de 1850 ont été oblitérés avec une information sur le lieu du cachet, poursuivant ainsi une tradition des précurseurs. Ces oblitérations sont très variées en style (voir Cotation des oblitérations des timbres d'Autriche de la période 1850-1867). L'oblitération d'annulation, dite aussi "muette" (parce qu'on ne peut y lire le lieu d'expédition) est très rare[1].

- Les fonctions accessoires

Par la suite, comme pour le timbre, l'oblitération s'est vue investir de nouvelles fonctions accessoires à celle d'annulation :

- la fonction de propagande :

- Des slogans ou illustrations patriotiques

- Des slogans ou illustrations touristiques

- la fonction de commémoration :

- La commémoration de souvenirs historiques, scientifiques, etc.

- La commémoration d'évènements philatéliques (expositions, premiers jours).

Couleurs des oblitérations

Après l'expérience d'annulation en rouge du premier timbre-poste, couleur contrastée nécessaire sur un timbre aussi foncé que le 1 penny noir, la couleur par excellence des oblitérations postales devint le noir.

Cependant, le bleu servit largement dans les colonies françaises ou pour certains cachets militaires de 1914-18. D'autres couleurs ont aussi été utilisées ponctuellement, comme le violet par la poste française en Crète, et le rouge ou le vert pour certains cachets commémoratifs de France ou de Tchécoslovaquie.

Dans l'empire d'Autriche, outre la couleur noire de base, le rouge est réservé aux timbres pour recommandés; le bleu, le brun (Levant) et même le vert sont permis, et recherchés[2].

Couleur rouge utilisée pour les plis recommandés à Vienne depuis 1850

Couleur rouge utilisée pour les plis recommandés à Vienne depuis 1850 Couleur bleue sur l'émission de 1859 (Bohême)

Couleur bleue sur l'émission de 1859 (Bohême) Couleur brune réservée aux bureaux du Levant autrichien (Rhodes) vers 1867

Couleur brune réservée aux bureaux du Levant autrichien (Rhodes) vers 1867

En Hanovre et Oldenbourg, la couleur de base est le bleu.

Formes des oblitérations

Les oblitérations ont revêtu plusieurs formes, même si le cachet circulaire allait devenir finalement le plus courant:

Oblitération avec 2 cerclesconcentriques avec cercle intérieur en pointillé (avant 1914).

Cachet crénelé d'ambulant postal utilisé jusque dans les années 1930.

Oblitération avec_2_cercles_concentriques.

Oblitération hexagonale.

Oblitération illustrée.

Oblitérations postales manuscrites

Les oblitérations postales n'ont qu'exceptionnellement été manuscrites :

- Ce fut le cas, en 1871, de certains petits bureaux d'Alsace qui, pendant une brève période, dans l'attente des nouvelles oblitérations, annulèrent à la main les premiers timbres allemands dont ils venaient d'être dotés.

- En 1914, au moment du recul français, puis en 1917-18, lors de la reconquête des départements envahis, certains bureaux dépourvus de leurs cachets réglementaires, annulèrent les timbres du courrier en inscrivant à la main le nom du bureau ou la date du départ.

- Les mêmes pratiques se reproduisirent lors de la débâcle de mai-.

Les timbres ainsi oblitérés sont très rares, mais doivent être conservés sur les plis entiers.

- Les oblitérations manuscrites se trouvent également sur des timbres qui n'ont pas été touchés par le cachet du bureau de départ, aussi lors de la distribution le préposé est tenu d'annuler le timbre par tous les moyens en sa possession. Ainsi il arrive de recevoir des lettres dont le timbre est simplement biffé au stylo bille ou au crayon. Ces "ratures" débordent obligatoirement sur l'enveloppe.

Oblitérations fiscales manuscrites

Certains timbres fiscaux apposés par des particuliers ont nécessairement reçu des oblitérations manuscrites (cf. Philatélie fiscale). Ce sont :

- Les timbres d'effets de commerce de 1860, puis ceux d'impôt sur le revenu de 1915-17, qui durent obligatoirement être oblitérés à la plume et signés par les redevables. Seuls, par exception, certains grands établissements, comme le Crédit lyonnais furent autorisés à utiliser leurs cachets privés pour annuler ces timbres, mais à condition de déposer préalablement le modèle de ces cachets dans leurs recettes des finances.

- Les timbres de quittances utilisés par les commerçants et les particuliers furent fréquemment oblitérés à la plume.

- Les timbres fiscaux généraux utilisés pour l'un des usages ci-dessus sont eux aussi souvent oblitérés à la plume.

Oblitérations socio-postales manuscrites

Sur les cartes d'assurances sociales françaises ou allemandes, les timbres de cotisation devaient être apposés en fin de semaine, et annulés par le cotisant lui-même, par inscription de la date sur chaque timbre.

Cachets annulateurs spéciaux ou killers

- La première oblitération fut une croix de Malte, qui fut utilisée en Angleterre sur les tout premiers timbres-poste et entiers-postaux.

- Par la suite des cachets composés de barres parallèles très rapprochées constituant un ovale presque entièrement noir ont remplacé cette première oblitération au Royaume-Uni. On a appelé ces oblitérations stamp killers (tueurs de timbre), avant de désigner ainsi, dans les pays anglo-saxons, tous les cachets maculant le timbre.

- certaines villes de l'ouest des États-Unis ont eu pendant quelques années une oblitération en forme de mule qui rue (kicking mule), œuvre d'un artisan local.

- dans le royaume des Deux-Siciles, l'annulation a été un carré sur trois côtés, en forme de guirlande, destiné à annuler le timbre sans porter atteinte à l'effigie du roi.

- en France, l'annulation a d'abord été réalisée par une grille losangique ou en étoile, de 1849 à 1851.

On a ensuite remplacé celle-ci en 1852 par un numéro dans un losange ou une étoile de points, désignant le bureau de départ. Ce numéro était initialement composé de Petits chiffres (ou PC), puis, de 1863 à , par un numéro dénommé Grands chiffres (ou GC).

Mais en cette occasion, de nouveaux cachets à Grands Chiffres ont été créés pour remplacer les premiers cachets Petits chiffres. Il s'ensuit que, compte tenu des nouveaux bureaux créés, la plupart de bureaux français ont utilisé successivement 2 numéros différents, le premier à petits chiffres le second à grands chiffres.

À la suite de cette réforme, certains cachets Petits Chiffres ont été redistribués à divers bureaux, nouveaux attributaires de leurs anciens numéros: Les philatélistes les ont surnommés les « petits chiffres des grands chiffres ».

À noter que les timbres fiscaux de dimension apposés sur les actes, à partir de 1863 ont été oblitérés eux de « rectangles de points » à numéros. Ces numéros ne correspondent en aucun cas à ceux des losanges de points postaux, puisque le nombre de recettes de l'Enregistrement était différent de celui des bureaux de poste.

Comme signalé plus haut, les oblitérations muettes sont rares dans l'empire d'Autriche: celle de Cracovie illustrée figure sur une lettre vendue 9500 FS en 2003[3].

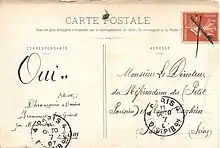

Cachets à date utilisés comme annulateurs

Cachets à date postaux' De 1849 à 1875, on l'a dit plus haut, les grilles d'oblitération, puis les losanges de points avaient été complétés de cachets à date frappés sur les plis, à côté du timbre et qualifiés pour cela de "cachets de lecture". Ce sont ces cachets à date qui, à partir de 1876, ont été apposés sur les timbres et sont devenus eux-mêmes, à partir de cette époque et jusqu'à nos jours, les oblitérations. Mais les cachets à date ont souvent été frappés 2 fois, une fois sur le timbre pour l'annuler, et une fois sur l'enveloppe, pour que le bureau et la date de départ soient bien lisibles. Du moins n'était-il plus nécessaire d'utiliser deux tampons successivement pour chaque lettre. Mais l'économie d'effort restait cependant limitée.

Formes des cachets

Certains cachets d'oblitérations ont revêtu des formes originales, comme, en Bavière, des cachets en demi-cercle ou en roue de moulin (voir le « un kreuzer noir »). Probablement le champion des formes est l'empire d'Autriche: cachet linéaires, ovales, encadrés, doubles cercles, muets, etc. Un (tout petit) aperçu figure à l'article Cotation des oblitérations des timbres d'Autriche de la période 1850-1867 déjà cité.

Cachets à date fiscaux

- Dans le domaine fiscal, de grands cachets ovales d'oblitération sont apparus à la fin du Second Empire, dans quelques bureaux d'enregistrement de la Région parisienne.

Mais ils ont coexisté avec les rectangles de points et non pris leur place, puisque ces derniers subsistaient encore dans certains petits bureaux comme celui de Guines, dans le Pas de Calais, jusqu'en 1942.

- Par ailleurs, à partir de 1919, de grands cachets à date de type postal, dits "rototypes", ont commencé à entrer en service dans une partie des bureaux d'enregistrement.

- Enfin, dans le domaine fiscal également, de nombreux cachets à date privés de formes variées ont peu à peu servi à oblitérer les fiscaux dans de nombreuses entreprises.

Oblitérations conjointes

- La Grande-Bretagne ayant pris l'habitude, à son tour d'appliquer ses cachets postaux à date de départ au recto, en complément de l'annulation, on se préoccupa de réaliser les deux frappes simultanément, de façon à annuler et dater d'un seul coup.

Ainsi fut inventé un cachet de départ surnommé "Duplex", comprenant un cachet à date et un killer jumelés.

- En France, un postier nommé Daguin, lassé de frapper 2 fois sur chaque lettre le même cachet, imagina, en 1881, un appareil qui permettait de frapper d'un seul coup les deux cachets à date. Ce type d'oblitération aujourd'hui recherché se reconnaît à ce que les deux oblitérations ne sont pas parfaitement identiques.

- Mais un perfectionnement de la machine Daguin allait permettre de repérer ses frappes encore plus facilement. Au lieu de frapper simultanément deux cachets à date, cette nouvelle machine allait frapper à la fois un cachet à date oblitérant et une publicité touristique ou autre (généralement incluse dans un carré à coins arrondis).

Oblitérations typographiques

- Oblitération des timbres de journaux:

Les timbres de journaux émis sous le Second Empire ont normalement été oblitérés typographiquement: Ils devaient être apposés, préalablement à leur impression, sur le papier des futurs journaux. De la sorte, l'impression de chaque journal annulait du même coup le timbre correspondant. Après la suppression des timbres de journaux des timbres-poste normaux ont continué à être apposés pendant quelque temps sur ceux-ci et ont reçu la même oblitération.

- Oblitération des timbres d'affiches:

Lorsque, au début de la IIIe République, une taxe sur les Affiches a été instituée, les nouveaux timbres fiscaux d'affiches, ont normalement été collés sur le papier des affiches, préalablement à leur impression, et ont ainsi, à leur tour, été oblitérés typographiquement. Par la suite, quand les timbres d'Affiches ont été supprimés, à leur tour, en 1925, les timbres fiscaux généraux qui les ont remplacés, ont continué à être collés sur les affiches avant leur impression et ont reçu, eux aussi la même oblitération typographique.

Oblitérations mécaniques

Ce sont finalement les machines à oblitérer qui ont permis d'économiser la corvée de frappe des postiers.

- Les oblitérations mécaniques, après avoir fait l'objet en Grande-Bretagne et aux États-Unis, de multiples expériences, ont été inaugurées en France à la veille de l'exposition de 1900, et pendant celle-ci:

- Une flamme française de fabrication américaine ("Bickerdike"), comportant un drapeau hachuré flottant, avec les lettres "R.F." à plusieurs types a été utilisée à Paris départ, puis à l'exposition de 1900. - Une flamme américaine a été utilisée, dans un bureau postal américain pour oblitérer divers plis revêtus de timbres français.

- Par la suite une machine Flier, à Paris RP. et Paris 81, a imprimé un autre type de Drapeau, à partir de 1904. Elle a ensuite poursuivi sa carrière avec divers slogans de propagande ou de publicité.

- D'autres oblitération mécaniques sont entrées en fonction à partir de 1907, avec des lignes ondulées, parallèles, pointillées ou diagonales, courtes ou continues.

- Les philatélistes ont pris l'habitude de dénommer flammes postales les slogans qui accompagnent souvent le cachet d'oblitération, permettant ainsi de placer de la publicité commerciale ou touristique, ou des informations sur la poste (réforme du code postal par exemple).

Force probante des oblitérations

- Les « cachets à date » ont donné naissance à l'expression « le cachet de la poste faisant foi » :

- utilisées par les administrations ou les jeux-concours pour vérifier le respect de certains délais, en considérant comme valides les envois en fonction de leur date de remise au service postal, date déterminée par l'oblitération de départ.

- utilisée également par les expéditeurs d'envois en quantité, pour éviter d'assurer eux-mêmes le travail de datation de leurs envois.

Mais pour certaines procédures prévues par la loi, la date de l'oblitération ne peut servir de preuve que sur une lettre recommandée avec accusé de réception. Par précaution, certaines personnes envoient ces recommandés sur une feuille simple et soigneusement pliée, afin d'éviter certaines contestations liées à la théorie de l'enveloppe vide.

En 2007, une note de service de La Poste (datée du ) impose de nouvelles normes d'oblitérations à la branche courrier (différente des branches "Enseigne", "Colis" et "Banque Postale"), officialisant la disparition des lieux géographiques déjà constatée depuis quelques mois sur les oblitérations Neopost et Toshiba.

Ceci apporte plusieurs nouveautés :

- Anonymat géographique ; la disparition des indications géographiques s'est faite progressivement, au gré des remplacements des machines à oblitérer. Pour les cachets manuels, il fallut même attendre que ceux qui étaient en service soient usés.

Les noms de villes et de départements sont remplacés par un « code ROC » (référentiel des organisations du courrier) : cinq chiffres suivis de la lettre A. Les codes ROC ne sont pas attribués aux bureaux de poste mais aux centres de traitement du courrier[4] regroupant plusieurs communes, d'où désormais l'impossibilité pour le destinataire de savoir exactement où a été postée la correspondance. Pour les machines Neopost en service, la modification a été beaucoup plus rapide car le changement d'une carte à puce suffisait. Des logos La Poste ont été rapidement livrés pour tous les matériels d'oblitération, y compris les timbres à date (cachets manuels). Conséquence inattendue : l'anonymat géographique a entraîné une forte dévalorisation des cartes postales puisque le lieu de leur envoi n’apparaît plus, le cachet de la poste du lieu de villégiature étant remplacé par un code ROC que les gens ne connaissent pas, ceci au grand dam des collectionneurs. Autre conséquence, cela a aussi entraîné la disparition de la maximaphilie au désespoir des amateurs .

- Fin des indications horaires... et « du cachet de la poste faisant foi » ; avant, les oblitérations indiquaient l'heure à laquelle le courrier avait été relevé dans la boîte aux lettres. Le courrier relevé après le départ était oblitéré du jour-même mais l'indication horaire était remplacée par une étoile signifiant : courrier relevé au jour J mais traité seulement à partir de J1. Cette étoile disparaît donc, comme toute indication horaire. La note de La Poste explique : "La suppression du timbre à étoile suppose que seules seront oblitérées à la date du jour les lettres prioritaires pouvant être acheminées ce même jour." La mesure ne modifie pas fondamentalement les procédures actuelles. On sait que le courrier "non prioritaire" (écoplis) peut ne pas être traité immédiatement, selon les charges de travail du moment... tout en précisant ensuite que "les chefs d'établissement s'assureront que seuls sont oblitérés à la date du jour les plis acheminés le jour même", ce qui généralise la mesure précédente. Si l'on suit cette directive à la lettre, n'importe quel courrier, retardé pour une raison quelconque, peut recevoir une oblitération dont la date n'a plus rien à voir avec la date d'expédition. Cela revient à retirer toute valeur à la date de l'oblitération... la fin du « cachet de la poste faisant foi » ;

- Modification d'apparence ; outre le code ROC, les oblitérations comprennent trois mentions : « LA POSTE », « FRANCE » et la date sous la forme « JJ-MM-AA ». Ne sont donc plus indiqués ni le lieu du dépôt, ni l'heure de dépôt[5].

Le statut des timbres oblitérés

Neuf ou oblitéré ?

Les philatélistes ont, dès la seconde moitié du XIXe siècle, souvent débattu de ce qu'ils devaient collectionner :

- Les timbres neufs, immaculés, parfaitement visibles.

À l'origine, les pères de la Philatélie conseillaient vivement de retirer la gomme des timbres neufs, celle-ci risquant de se craqueler et de compromettre leur état. Ce système a été abandonné, et l'on a admis ensuite comme collectionnables les timbres-poste neufs non amincis portant des traces de charnières (c'est d'ailleurs toujours le cas pour les timbres neufs fiscaux, qui, selon le catalogue Yvert fiscal qui en donne les raisons, sont « de premier choix » s'ils disposent de légères traces de charnières, sur une gomme intacte).

Mais de nos jours, pour ce qui concerne les timbres-poste, la majorité des collectionneurs les préfèrent avec une gomme intacte. C'est ce qui a entraîné l'apparition dans les catalogues, pour les neufs, de deux colonnes de cotes, celle avec et celle sans charnières.

- Des timbres oblitérés, ayant accompli leur mission postale et dont l'étude permet d'imaginer l'histoire du pli.

La préférence des philatélistes avancés s'est portée de plus en plus sur les timbres neufs remplissant les conditions de qualité évoquées ci-dessus, et ces timbres neufs beaucoup plus demandés que les oblitérés ont atteint des cotes généralement plus élevées que ces derniers. Il y a cependant des exceptions pour certaines catégories de timbres, par exemple pour ceux des colonies allemandes qui cotent beaucoup plus cher oblitérés que neufs. Bien entendu, c'est la rareté qui fait la cote: beaucoup de timbres anciens des États allemands, du Levant autrichien, de Suisse ou de Finlande sont plus chers oblitérés (véritables !) que neufs. Quoi qu'il en soit, pour les jeunes débutants, les nombreux oblitérés coûtent moins cher que les neufs et sont donc plus facilement accessibles.

Une vraie gomme des timbres rares anciens devient d'ailleurs un luxe qu'il faut expertiser ; nombreux sont les regommages. Les timbres des états anciens d'Allemagne ont dès lors 3 cotes (neuf avec ou sans gomme, oblitéré). Mieux vaut un neuf sans gomme, qu'un neuf regommé, qui sera détecté et déprécié en vente professionnelle.

De nos jours, de nombreux collectionneurs ont les deux types de timbres dans leurs albums : les neufs servent à avoir une collection complète des émissions de son pays, les oblitérés permettent d'avoir une connaissance des émissions étrangères. Néanmoins, face à l'inflation du coût des émissions d'un seul pays, certains collectionneurs français commencent à collectionner leur pays en oblitéré seulement.

Il est recommandé de ne pas mélanger les neufs et les oblitérés sur les mêmes pages, vu la grande difficulté de leur cotation (en cas de liquidation, mais aussi par respect philatélique). De plus, les oblitérés peuvent être réinstallés autant de fois que l'on veut par des charnières; chaque (nouvelle) charnière sur un neuf en diminue la valeur. Le collectionneur avisé ne mettra jamais de charnière sur un timbre neuf (il y a pour cela les bandes de protection prégommées dites "cristal").

Sur lettre ou décollés ?

Un autre grand débat concerne uniquement les timbres oblitérés : faut-il les collectionner avec la lettre entière, sur un fragment de l'enveloppe ou décollés ?

Certains timbres même ordinaires détachés méritent d'être conservés sur documents, pour diverses raisons, telles que les suivantes :

- Timbres très peu utilisés, par exemple ceux des émissions "Seebeck" d'Amérique latine (cf. Nicholas Seebeck) sur lettre.

- Timbres de colis postaux sur leurs bulletins d'expédition,

- Timbres télégraphe sur leurs messages,

- Timbres de journaux sur leurs journaux,

- Timbres d'un État donné oblitérés dans un autre pays,

- Timbres de grève sur lettres ayant circulé,

- Timbres avec des oblitérations maritimes,

- Timbres avec des oblitérations de fortune du temps de guerre,

- Timbres de pays comme ceux d'Héligoland ou les derniers timbres de Tour et Taxis vendus en feuilles aux philatélistes, après leur retrait

- Timbres fiscaux oblitérés postalement ou timbres-poste oblitérés fiscalement,

- etc.

Les lettres et les timbres les plus anciens méritent souvent d'être conservés tels que le collectionneur les trouve, en raison de leur valeur potentielle et des risques de destruction au décollage à la vapeur ou dans l'eau.

Pour les timbres actuels, tout dépend du souhait du collectionneur, de son intérêt pour la pièce en question, et de ses moyens en espace de rangement.

Autres

Certaines collections postales font la part belle aux oblitérations, en complément d'une collection de timbres d'un pays, ou pour renouveler complètement sa façon de collectionner : marcophilie, philatélie spécialisée, philatélie fiscale, philatélie thématique, maximaphilie, Premier Jour.

Références

- Handbook of Austria and Lombardy-Venetia Cancellations on the Postage Stamp Issues 1850-1864, Edwin MUELLER, 1961 (en anglais et allemand)

- Handbook of Austria and Lombardy-Venetia Cancellations on the Postage Stamp Issues 1850-1864, by Edwin MUELLER, 1961, Introduction.

- Voir Cotation des oblitérations des timbres d'Autriche de la période 1850-1867.

- Liste des codes ROC

- [PDF] Nouvelles oblitérations

Bibliographie de base

(à compléter)

- Jean Pothion, Nomenclature des bureaux de poste français, 1852-1876, La poste aux Lettres, Paris, 1971.

- Jean Pothion, France Oblitérations (sans Paris), 1849-1876, La poste aux Lettres, Paris, 1985.

- Vincent Pothion, Catalogue des oblitérations temporaires de France (Non illustrées) 1855-1961, La poste aux Lettres, Paris, 1972.

- Arthur Lafon, Catalogue des oblitérations mécaniques à flamme illustrées ou stylisées

- M. Langlois et V. Bourselet, Les oblitérations des bureaux de poste des colonies françaises, Yvert, Amiens, 1927.

- M. Langlois et V. Bourselet, Les oblitérations des bureaux de poste de l'Afrique du nord, Yvert, Amiens, 1930.

- M. Langlois et L. François, Les oblitérations des bureaux de poste français à l'étranger, Yvert, Amiens, 1924.

- R. Salles, La poste maritime française(tomes 1 à 7), Paris, 1961 à 1969.

- Prof. Yves Maxime Danan Éléments de Marcophilie fiscale, Feuilles Marcophiles, n°s 270, 271 et 272, Union Marcophile, Paris, 1992 et 1993.

- Charles Ab der Halden et E.H. de Beaufond, Catalogue des marques postales et oblitérations d'Algérie, 1830-1876, Ed. E.H. de Beaufond, Paris, 1949.

- Dr J. T. Whitney, Collect British Postmarks, PBH. Publications, Londres, 1980.