Micropædia

La Micropædia est l'une des trois parties de la 15e édition de l’Encyclopædia Britannica, les deux autres étant la Propædia et la Macropædia. Le nom Micropædia est un néologisme inventé par Mortimer Adler, de l'ancien grec : les mots "petit" et "instruction". On pourrait le traduire en français par "courtes leçons".

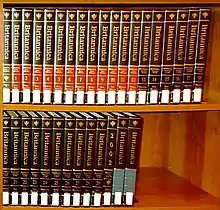

La Micropædia a été introduite en 1974 en dix volumes contenant au total 102 214 articles courts, chacun comportant moins de 750 mots. Cette limite stricte a été assouplie par la réorganisation majeure de la 15e édition. Beaucoup d'articles ont été fusionnés, ce qui représente 65 000 articles sur 12 volumes. En général la limite de 750 mots est toujours respectée, et la plupart des articles n'ont qu'un ou deux paragraphes. Cependant des articles beaucoup plus long font leur apparition dans la version 2007 de la Micropædia, tels que le sujet sur l'Internet. Aujourd'hui, la Micropædia est donc composée de douze volumes, tandis que la Macropædia comporte 17 volumes et la Propædia un volume unique.

A quelques exceptions près (<3%), les 65 000 articles de la Micropædia n'ont pas de bibliographie ni de contributeurs identifiés. En effet, la Micropædia est destinée surtout à une rapide vérification d'informations et comme un guide à la recherche des 700 longs articles de la Macropædia, qui comportent bien une bibliographie et le nom des rédacteurs.