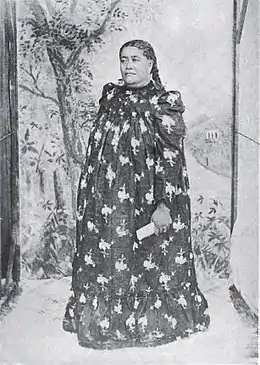

Makea Takau Ariki

Makea Nui Takau Ariki (1840-1911) est une souveraine des Îles Cook. Elle fut l’Ariki de la dynastie des Makea Nui Ariki, une des trois chefferies de la tribu de Teauotonga, sur l’île de Rarotonga. Elle succéda à son oncle Makea Abela Ariki en 1871.

Les parents de Makea Takau

La grande majorité des sources reconnaissent Makea Nui Davida Ariki, qui fut Ariki de a tribu de 1839 jusqu’à son décès en 1845, comme son père biologique. Néanmoins selon le récit Maretu, elle était la fille de Makea Te Vaerua, la sœur de celui-ci[1]. Marjorie Tuainekore Crocombe qui a traduit et publié ce récit en 1983, ajoute en note que Makea te Vaerua serait en réalité « la mère classificatoire de Makea Takau »[2]. Makea Takau n’ayant que 5 ans au décès de son père, il est en effet probable, que sa tante l’ait adoptée (‘angai), comme cela est assez courant dans de telles circonstances en Polynésie.

Quant à sa mère biologique, il semblerait qu’il règne là encore un certain flou. Si de nombreux témoignages contemporains affirment que celle-ci appartenait à la famille Manarangi, il n’est pas certain qu’elle fut l’épouse légitime de Makea Davida. Ce qui pourrait sembler n’être qu’un détail fut néanmoins l’un des arguments utilisés à plusieurs reprises et jusqu’à aujourd’hui par ceux qui nient aux descendants de Makea Takau le droit de prétendre au titre de Makea Nui. Déjà en 1905, Walter Edward Gudgeon, Résident Commissaire néo-zélandais aux îles Cook écrivait à ce propos dans son journal :

"She is not a Makea at all. She is a mere mission fake. Her mother was a woman of the household of Manarangi…to whom Makea Davida took a fancy … the child is the present Makea, elected by the power of Manarangi and the mission over the rightful heirs, for these Jesuists of the South Seas, the LMS, knew the benefit of a woman ariki to the church."[3]

Il est nécessaire de préciser que Gudgeon était alors en conflit avec Makea Takau, après l’avoir soutenue pendant plusieurs années et même manipulée pour qu’elle acceptât l’annexion.

Son mariage

Makea Takau épousa dans les années 1860 Ngamaru Rongotini Ariki, l’un des trois grand chefs d’Atiu (Ngati Te Akatauira). D’après Beatrice Grimshaw qui la visita en 1907, peu de temps après le décès de Ngamaru, il semble que ce fut un mariage heureux.

"Their married life was a happy one, in spite of the Prince (Ngamaru) violent character, and when he died, the widowed queen took all her splendid robes of velvet, silk, and satin gorgeously trimmed with gold, tore them in fragments, and cast them into his grave, so that he might lie soft, as befitted the prince who had been loved so well by such a queen."[4]

Son règne (1871-1911)

Le règne de Makea Takau dura 40 années à une période particulièrement cruciale de l’histoire de Rarotonga et des îles Cook. C’est en effet sous son règne que l’archipel devint en 1888 un protectorat britannique avant d’être annexé par la Nouvelle-Zélande en 1901.

Les premières années (1871-1888)

C’est en 1871, alors âgée de 31 ans, que Makea Takau succéda à son oncle Makea Abela Ariki. Elle put accéder au titre grâce en particulier au soutien du Révérend James Chalmers, missionnaire de la London Missionary Society, en poste à Rarotonga de 1867 à 1877.

D’une taille imposante pour une femme, plus d’1 mètre 93, ses sujets éprouvaient à son égard, à en croire B. Grimshaw un certain respect mêlé de crainte.

" 'Makea, she never rude, because she great chief', said a relation of the royal family to me one day. 'She never say to any one, you go die ! I think. She only saying, some time, 'I wish I never seeing you again !' and then the people he go away, very sorry, and by-n’ by he die - some day, some week, I don’t know - but he dying all right, very quick, you bet !"[5]

Bien qu’elle possédât une maison de style européen, le fameux Palais Makea (Para o Tane)[6], situé aujourd’hui en plein centre d’Avarua, elle préférait habiter dans sa case traditionnelle qu’elle s’était aménagée juste à côté et que Beatrice Grimshaw décrit pudiquement comme un pavillon d’été[7].

En 1885, elle se rendit avec son époux à Auckland, à l’invitation des autorités néo-zélandaises qui avaient des vues sur l’archipel craignant que les Français, déjà présents aux îles de la Société, s’en emparent. Elle y fut reçue en grande pompe et présentée comme la Reine de Rarotonga et son époux comme le Roi d’Atiu, Mauke et Mitiaro. Bien qu’elle fit savoir qu’elle ne voyait aucun inconvénient à un rapprochement de son "Royaume" avec le Nouvelle-Zélande, elle refusa de s’engager plus avant. Durant ce séjour, elle se rendit également à Waikato accompagnée du Gouverneur Sir George Grey, afin de rencontrer le roi maori Tawhiao I. Ce dernier refusa de rencontrer la délégation, ce qui semble-t-il vexa profondément Makea Takau et Ngamaru. Une cérémonie d'accueil fut tout de même organisée sous l'égide des deux fils de Tawhio, Mahuta Tawhio qui succédera à son père et Ngaho[8]

De retour sur Rarotonga, alors que la menace française se faisait ou était ressentie comme de plus en plus pressante[9], elle cosigna avec Tinomana Mereana Ariki, les chefs d’Aitutaki et son époux, une pétition demandant la protection de la couronne britannique. En , l'annonce par le Capitaine Elliot, du schooner "Nassau"[10] de l'arrivée imminente d'un man'o'war (navire de guerre) français précipita les évènements. Le vice-consul britannique en poste à Rarotonga, Richard Exham, proposa alors à Makea Takau de hisser l'Union Jack à Avarua. Néanmoins, celle-ci restait méfiante craignant que l'on cherche à la tromper par une fausse nouvelle. Elle finit par accepter à condition de déployer elle-même le drapeau et seulement lorsque le navire apparaîtrait.

"The old lady was, however, very wary. She 'um'd and ah'd [sic] about things, but it was only her suspicion that perhaps the whole story might be a fabrication to trick her into unfurling the British Flag and thereby surrender her power in the eyes of the native people. But eventually we were able to satisfy here that our fears were genuine. With her consent it was decided that the British Flag should be hoisted at Avarua, with this stipulation, that she, herself, would do the actual unfurling of the flag but not until the expected warship had put in an appearance."[11]

Deux jours plus tard, le , un navire de guerre français arriva effectivement en vue des côtes de Rarotonga. Makea Takau déploya alors le drapeau qui avait déjà été hissé, faisant de facto passer l'île sous protectorat britannique. Le HMS Hyacinth du capitaine Edmund Bourke fut dépêché en urgence à Rarotonga. Arrivé sur place le , une nouvelle cérémonie de levée de drapeau, à laquelle assistait Makea Takau, vint officialiser la proclamation.

Le protectorat (1888-1901)

Frederick Joseph Moss fut nommé Résident Britannique aux îles Cook. Il arriva à Rarotonga en . Très vite, il mit en place une organisation fédérale avec un Parlement et un gouvernement, le Conseil exécutif à la tête duquel fut nommée Makea Takau. Néanmoins, Moss s’appuyait essentiellement dans la gestion des affaires courantes du pays sur Makea Vakatini Tepou o te Rangi Ariki, l’ariki en titre de la lignée des Makea Vakatini Ariki. Il lui confia ainsi plusieurs responsabilités importantes en le nommant "Chief Judge" et responsable des finances de la Fédération. Cela attisa la jalousie de Makea Takau qui estimait que les Vakatini Ariki lui étaient inférieurs. À cela s’ajoutait l’opposition croissante entre Moss et J.J.K Hutchin, missionnaire de la LMS en poste à Rarotonga, ce dernier ayant une emprise certaine sur Makea Takau. En 1897, il n’eut aucun mal à la convaincre, elle et la plupart des autres Ariki, de signer une pétition envoyée au Colonial Office néo-zélandais demandant le renvoi de Moss. Celui-ci fut finalement remplacé en tant que Résident britannique par Walter Edward Gudgeon en .

Sachant habilement flatter Makea Takau, Gudgeon réussit à gagner peu à peu sa confiance et la convaincre de l’utilité d’une annexion. Toutefois pour Makea Takau, très admirative de la Reine Victoria qu’elle considérait comme son égale, si annexion il devait y avoir, elle devait être le fait du Royaume-Uni et non de la Nouvelle-Zélande. Ainsi lors du passage à Rarotonga du Premier Ministre néo-zélandais, Richard Seddon en , elle lui déclara :

"It is our desire that we should form part of the British Empire and become one with the British people… We wish his lordship to understand that it is to Great Britain that we wish to be annexed, not to New Zealand" [12]

Gudgeon finit néanmoins par l’amadouer lui expliquant qu’une annexion par la Nouvelle-Zélande était de toute manière la même chose qu’une annexion britannique, mais lui promettant également que son pouvoir en serait renforcé et le mana des Ariki sur les terres, conservé. Le , le Colonial Office reçut une pétition signée des Ariki de Rarotonga ainsi que de l’époux de Makea Takau, Ngamaru Rongotini Ariki, demandant l’annexion des îles Cook par la Nouvelle-Zélande.

Le gouvernement néo-zélandais décida d’envoyer immédiatement sur place, Lord Ranfurly à bord du Mildura. Le navire arriva à Rarotonga le . Le lendemain, Ranfurly lut au Palais Makea en présence de tous les Ariki, la déclaration d’annexion. Une même cérémonie eut lieu par la suite dans les autres îles de l’archipel. Ce n’est néanmoins qu’en , lors du passage du futur George V en Nouvelle-Zélande que l’annexion fut officialisée.

Makea Takau de l’annexion à son décès (1901-1911)

Les relations entre Makea Takau et Gudgeon continuèrent d’être cordiales durant les premières années suivant l’annexion. Elle fut confirmée comme chef du gouvernement qui conservait une organisation fédérale. Gudgeon en tant que Chief Judge du tout nouveau tribunal Foncier, lui reconnut également un grand nombre de terres, parfois même au détriment des légitimes propriétaires. Leurs rapports se détériorèrent néanmoins peu à peu à partir de 1905. Gudgeon tenta en effet à cette date, d’éroder le pouvoir des Ariki en jouant bien souvent sur leur rivalité. Il instaura ainsi un nouveau système de Conseils Insulaires dont les membres étaient cette fois-ci élus. Il abolit en 1908 les cours de justice de district qui représentaient par les amendes prononcées, une manne financière non négligeable pour les Ariki (cf. Blue Laws). Il tenta même de retirer à Makea Takau sa charge de chef de gouvernement. En vain, le gouvernement néo-zélandais soucieux de respecter les promesses faites lors de l’annexion s’y opposa. Elle conserva son poste jusqu’à son décès en 1911, date à laquelle son fils, Rangi Makea Ariki, lui succéda au titre de Makea Nui Ariki

Voir aussi

Bibliographie

- Dick Scott, "Years of the Pooh-bah, a Cook Islands history", CITC, Rarotonga. 1991.

- Beatrice Grimshaw, "In the strange South seas, travel and adventure of an Irish woman in the south Pacific in 1907", 1908.

- Richard Gilson, "The Cook islands, (1820-1950)", edited by Ron Crocombe, USp, 1980.

Articles connexes

Notes

- Maretu, "Cannibals and Converts", p.97.

- ibid

- Cité par Dick Scott, “Years of the Pooh-Bah”, p.99

- In the strange south seas, Beatrice Grimshaw, p. 71

- Beatrice Grimwhaw p. 73

- Construit dans les années 1830 par Makea Pori, il fut restauré en 1903.

- Il semble en effet que la mort de l'un de ses fils dans la demeure, l'avait rendue tabou

- Récit de son séjour en Nouvelle-Zélande, Te Korimako n°46, du 16 novembre 1885 et Waikato Times, Volume XXV, Issue 2075, 24 October 1885, Page 2

- Depuis le début des années 1880, un nombre croissant de navires marchands français défendant le point de vue auprès de la population d’un rapprochement avec Tahiti, faisait escale dans l’archipel. S’ajoutaient à cela, les ambitions missionnaires de l’évêque catholique de Tahiti, Tepano Jaussen, lesquelles paniquaient les missionnaires de la LMS , George Harris, William Lawrence, John J. K. Hutchin. Il semble toutefois qu’il s’agissait là d’initiatives personnelles et qu’aucun gouvernement de la Troisième République, déjà en butte à des difficultés aux îles sous le Vent, n’ait envisagé ou n'ait donné d'instructions officielles de coloniser les îles Cook, appelées à l'époque îles Hervey

- Le navire appartenait à une firme commerciale allemande basée à Tahiti qui avait l'habitude de faire la traversée entre Rarotonga et Pape'ete

- "Narrative of Charles James Ward" , Hoisting of the British Flag at Rarotonga and other Islands

- Cité par Dick Scott p. 79.