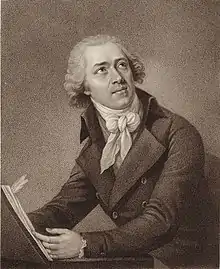

Leopold Kozeluch

Leopold (Anton) Kozeluch (ou Kotzeluch ; en tchèque : Koželuh), né à Velvary (royaume de Bohême) le [1] et mort à Vienne le [1], est un compositeur bohémien de la période classique viennoise.

| Nom de naissance | Jan Antonín Koželuh |

|---|---|

| Naissance |

Velvary |

| Décès |

(à 70 ans) Vienne, |

| Activité principale | Compositeur, pianiste |

| Activités annexes | Pédagogue, éditeur |

| Lieux d'activité | Prague (1771–1778)Vienne (1778–1818) |

| Années d'activité | 1771–1818 |

| Maîtres | Frantisek Dušek |

| Famille | Katharina Cibbini-Koželuch(fille) |

Il tient une place importante dans la musique pour clavier de la fin du XVIIIe siècle en contribuant au développement d'un style spécifique au piano-forte, au détriment de l'usage du clavecin.

Biographie

Leopold Kozeluch naît à Welwarn (aujourd'hui Velvary) à 25 km au nord-ouest de Prague dans une humble famille. Il est l'un des seize enfants d'un simple bottier. Baptisé Jan Antonín, il change son prénom vers 1773[2] en Leopold, afin de se distinguer de son cousin et professeur Johann Antonin Kozeluch (1738–1814)[3], maître de chapelle à la Cathédrale Saint-Guy de Prague de 1784 à sa mort. Son patronyme, Koželuh (« tanneur » en tchèque) devient Kozeluch pour en faciliter la prononciation en allemand.

Son cousin Johann Antonin, lui-même élève de Josef Norbert Seger, se fait son premier éducateur musical. Il écrit ses premières pièces à l'âge de onze ans. Puis il travaille la composition et le piano à Prague, avec un autre cousin, Frantisek Dušek (1731–1799)[3] (lui-même élève de Wagenseil, et ami de Mozart). Ses parents le poussent à opter pour des études de droit. En 1771, au Théâtre national de Prague, ses premiers ballets et pantomimes pleins d'esprit, rencontrent un tel succès qu'il en produit 24 autres en sept ans – tous sont perdus – et qu'il abandonne ses études de droit pour une carrière musicale[2].

Vienne

En 1778, à trente-et-un ans, il s'installe à Vienne[3], où il prend quelques leçons de Johann Georg Albrechtsberger. Ensuite il acquiert rapidement une solide réputation d'excellent pianiste, professeur et compositeur[2]. Tout le contraire en fait de la fameuse phrase de mépris de Leopold Mozart dans sa lettre à son fils datée du : « M. Kozeloh-machin n'est plus à Prague depuis longtemps, mais à Vienne ».

Il compose la cantate sur la mort de Marie-Thérèse (1780) et devient professeur de piano à la cour (après Wagenseil et Steffan, devenu aveugle). Ses élèves de l'aristocratie sont Maria Theresia von Paradis, l'Archiduchesse Elisabeth von Württemberg (première épouse de l'empereur François Ier d'Autriche) ou Marie-Louise d'Autriche (fille de l'empereur et deuxième femme de Napoléon Ier). En 1781, il se permet de refuser un poste d'organiste en remplacement de Mozart à Salzbourg : « C’est surtout la conduite de l’archevêque envers Mozart qui m’a rebuté, car s’il a pu laisser partir un homme de cette trempe, quel traitement devais-je m’attendre à subir de sa part ? » dira-t-il plus tard, à l'un de ses amis. Mais la proposition dénote la considération dans laquelle on tenait le musicien et par son refus, des opportunités qui lui étaient offertes dans la capitale autrichienne.

Il commence à publier ses œuvres en 1784, simultanément dans plusieurs maisons d'éditions européennes, notamment en Angleterre, où il est en correspondance avec John Bland, Robert Birchall et Lewis, Houston & Hyde. Le Magazin der Music[4] rapporte comment ses compositions étaient considérées : « Herr Koželuch est un excellent compositeur. Il y a dans ses sonates beaucoup d’invention, de bonnes mélodies et un style de progression qui lui est propre. Les mouvements rapides sont très brillants et ingénus, les mouvements lents très mélodieux. Par conséquent, nous pouvons assurément les recommander aux amateurs qui pratiquent le clavier. » L'année suivante, il fonde sa propre maison d'édition, qui repris plus tard sous le nom de deviendra la Musikalisches Magazin par son plus jeune frère, Antonín Tomáš Kozeluch. En tant qu'éditeur, il publie ses contemporains bohémiens comme Krammar, ou Vanhal, mais aussi Haydn et Mozart. Pendant les années 1790, il devient franc-maçon ; ses œuvres sont jouées à Londres avec celles de Joseph Haydn, lors des concerts Salomon aux Hanover Square Rooms.

L'État de Bohème lui commande une cantate pour le couronnement (en tant que roi de Bohème) de l'empereur Leopold II, qui obtient un vif succès à Prague, le .

Après une lettre de candidature, à l'accession de François II en 1792, il succède à Antonio Salieri à la charge prestigieuse (bien rémunérée[5] et de grand pouvoir) de maître de chapelle de la chambre et compositeur de la Cour impériale d'Autriche[1] (Kammer Kapellmeister et Hofmusik Compositor). Nommé le [2] il garde ce dernier poste jusqu'en 1813 – date à laquelle Franz Krommer le remplace.

De 1798 à 1809, il effectue plusieurs séries d'arrangements de chants irlandais, écossais et gallois (près de 170 en tout) pour l'éditeur d’Édimbourg, George Thomson, qui l'enrichissent[2], au détriment, dès 1804, d'autres compositions.

Bien que d'un statut social bien meilleur que ceux des plus grands compositeurs contemporains, il tombe dans l'oubli dès sa disparition, comme nombre de ses confrères bohémiens de la même époque tenus en haute estime (Vaňhal, Krommer...). Beethoven ayant contribué à jeter l'ombre sur le compositeur par un jugement négatif à son égard en 1812 – « miserabilis » avait-il dit –, colporté ensuite par les musicologues[6].

Sa fille, Katharina Cibbini (1785–1858) était aussi une pianiste (élève de Clementi) et compositrice bien connue du début du XIXe siècle à Vienne[2].

Œuvres

Leopold Kozeluch s'il compose pour la scène, l'opéra (tous perdus sauf un), laisse de la musique sacrée (qui ne sont que des arrangements d'œuvres profanes[2] de ses propres œuvres ou d'autres musiciens) et des symphonies (11), il s'intéresse surtout au clavier. Il tient une place importante dans la musique du XVIIIe siècle et contribue au développement d'un style de piano idiomatique au détriment de l'usage du clavecin[2] - [7].

L'œuvre pour clavier solo (selon les derniers chiffres : 55 sonates, mais en outre 65 trios et 23 concertos) embrasse la période de 1773 à 1810, avec ses trois dernières sonates, demeurées inédites de son vivant. En ardent défenseur du piano-forte, le corpus des sonates de Kozeluch, représentatif du style tchèque à Vienne[2], figure sans pâlir aux côtés de Clementi, Dussek, Haydn et Mozart.

Le catalogue des 420 œuvres, dont environ 250 originales nous sont parvenues, a été dressé en 1964[8], par Milan Poštolka, représenté par le « P ». Le musicologue distingue trois styles, indépendants de la chronologie de composition : ses compositions vocales dès 1780 sont galantes dans le style viennois Roccoco, ses concertos et symphonies sont dans le style classique et une partie importante de son œuvre pour piano annonce le style romantique et tragique ou pathétique de Beethoven, vers 1785–97. Sans toutefois posséder de traits personnels qui le distingueraient nettement de la production viennoise de la période. La qualité de son travail est prouvée du fait que souvent ses œuvres furent confondues avec celles de Mozart ou Haydn[9]. On trouve dans ses compositions de chambre notamment, des caractéristiques devancières de Beethoven ou même Schubert[10].

Symphonies et ouvertures

- P I: 1 – Symphonie en ré majeur "L'Arlechino"

- P I: 2 – Symphonie in ut majeur

- P I: 3 – Symphonie en ut majeur, op. 22 no 1

- P I: 4 – Symphonie en fa majeur, op. 22 no 2

- P I: 5 – Symphonie en sol mineur, op. 22 no 3

- P I: 6 – Symphonie en ut majeur, op. 24 no 1

- P I: 7 – Symphonie en la majeur, op. 24 no 2

- P I: 8 – Symphonie en sol majeur, op. 24 no 3

- P I: 9 – Symphonie en ut majeur

- P I:10 – Symphonie en la majeur « sinfonia Francese » (À la Française) (1790)

- P I:11 – Symphonie en si-bémol majeur « L'irresoluto »

- P I:A1 – Symphonie en la majeur

- P I:D1 – Symphonie en ré majeur (perdue)

- P I:D2 – Symphonie en ré majeur

- P I:D3 – Symphonie en ré majeur

- P I:E1 – Symphonie en mi majeur

- P I:F1 – Symphonie en fa majeur

- P I:G1 – Symphonie en sol majeur

- P II:1 – Symphonie concertante en mi-bémol majeur (1798) pour piano, mandoline, trompette et contrebasse

- P II:2 – Symphonie concertante en ut majeur

- P III:1 – Ouverture en sol majeur

- P III:1 – Ouverture en sol majeur, op. 9

- P III:2 – Ouverture en ré majeur

Concertos

- P IV: 1 – Concerto pour piano, op. 12, en fa majeur (1784–85)

- P IV: 2 – Concerto pour piano, op. 13 en si-bémol majeur

- P IV: 3 – Concerto pour piano, op. 11 en sol majeur

- P IV: 4 – Concerto pour piano, op. 16 en la majeur (1785)

- P IV: 5 – Concerto pour piano, op. 15 en mi-bémol majeur (1785)

- P IV: 6 – Concerto pour piano en ut majeur

- P IV: 7 – Concerto pour piano, op. 25 en ré majeur

- P IV: 8 – Concerto pour piano à quatre mains en si-bémol majeur (ca. 1785)

- P IV: 9 – Concerto pour clavecin en ré majeur

- P IV:10 – Concerto pour clavecin en ré majeur

- P IV:11 – Rondeau d’un concerto pour clavecin en mi-bémol majeur

- P IV:12 – Concerto pour clavecin en mi majeur

- P IV:13 – Concerto pour clavecin en fa majeur

- P IV:14 – Concerto pour piano en fa majeur

- P IV:15 – Concerto pour piano, op. 36 en ut majeur

- P IV:16 – Concerto pour piano, op. 45 en mi-bémol majeur

- P IV:17 – Concerto pour piano en ut majeur

- P IV:18 – Concerto pour piano en ut majeur

- P IV:19 – Fantaisie pour piano et orchestre en ré mineur

- P IV:20 – Concerto pour clavecin en mi majeur

- P IV:D1 – Concerto pour clavecin en ré majeur

- P IV:D2 – Concerto pour piano en ré majeur

- P IV:F1 – Concerto pour clavecin en fa majeur

- P V: 1 – Concerto pour clarinette en mi-bémol majeur

- P V: 2 – Concerto pour clarinette en mi-bémol majeur

- P V: 3 – Sonate pour clarinette et orchestre en mi-bémol majeur

- P V:B1 – Concerto pour basson en mi-bémol majeur

- P V:C1 – Concerto pour basson en ut majeur

Piano

- P. XII: 3 – Sonate no 13 en mi-bémol majeur, op. 13 no 1 (1784)

- P. XII: 4 – Sonate no 10 en ut majeur, op. 8 no 2 (1784)

- P. XII: 5 – Sonate no 9 en ut majeur, op. 8 no 1 (1784)

- P. XII: 6 – Sonate no 15 en mi mineur, op. 13 no 3 (1784)

- P. XII: 7 – Sonate no 14 en sol majeur, op. 13 no 2 (1784)

- P. XII: 8 – Sonate no 1 en fa majeur, op. 1 no 1

- P. XII: 9 – Sonate no 2 en mi-bémol majeur, op. 1 no 2

- P. XII: 10 – Sonate no 3 en ré majeur, op. 1 no 3

- P. XII: 11 – Sonate no 4 en mi-bémol majeur, op. 2 no 1

- P. XII: 12 – Sonate no 5 en la majeur, op. 2 no 2

- P. XII: 13 – Sonate no 6 en ut mineur, op. 2 no 3

- P. XII: 14 – Sonate no 7 en ré majeur, op. 5

- P. XII: 15 – Sonate no 11 en ut majeur, op. 10 no 1 (1784)

- P. XII: 16 – Sonate no 12 en ut majeur, op. 10 no 2 (1784)

- P. XII: 17 – Sonate no 16 en sol mineur, op. 15 no 1 (1784)

- P. XII: 18 – Sonate no 17 en ut majeur, op. 15 no 2 (1784)

- P. XII: 19 – Sonate no 18 en la-bémol majeur, op. 15 no 3 (1785)

- P. XII: 20 – Sonate no 19 en fa mineur, op. 17 no 1 (1785)

- P. XII: 21 – Sonate no 20 en la majeur, op. 17 no 2 (1785)

- P. XII: 23 – Sonate no 22 en fa majeur, op. 20 no 1 (1786)

- P. XII: 24 – Sonate no 23 en ut majeur, op. 20 no 2 (1786)

- P. XII: 25 – Sonate no 24 en ré mineur, op. 20 no 3 (1786)

- P. XII: 26 – Sonate no 25 en ré majeur, op. 26 no 1 (1788)

- P. XII: 27 – Sonate no 26 en la mineur, op. 26 no 2 (1788)

- P. XII: 28 – Sonate no 27 en mi-bémol majeur, op. 26 no 3 (1788)

- P. XII: 29 – Sonate no 28 en si-bémol majeur, op. 30 no 1 (1789)

- P. XII: 30 – Sonate no 29 en sol majeur, op. 30 no 2 (1789)

- P. XII: 31 – Sonate no 30 en ut mineur, op. 30 no 3 (1789)

- P. XII: 32 – Sonate no 31 en fa majeur, op. 35 no 1 (1791)

- P. XII: 33 – Sonate no 32 en la majeur, op. 35 no 2 (1791)

Oratorio

- P. XVI:1 – Moisè in Egitto o sia La liberazione degl' Israeliti Azione sacra [Moise en Egypte ou La libération des Israelites] (1787)

- P. XVI:2 – La Giuditta, (ca. 1790–92)

Discographie

- Intégrale des 49 sonates pour piano-forte - Kemp English, pianos-forte : Paul Downie ; Thomas et Barbara Wolf d'après Anton Walter (c. 1795) ; Joseph Kirkmann (c. 1798) ; Johann Fritz (c. 1815) ; clavecin Longman et Broderip-Thomas Culliford 1785 (2011–2017, 8CD Grand Piano)

- 5 Sonates pour piano - Brigitte Haudebourg, piano-forte (1998, EMS AAOC-97072)

- 3 quatuors à cordes, op. 32 - Quatuor Stamic (22–, Supraphon 11 1529-2131) (OCLC 31358183)

- 3 Symphonies : en ré (P. I:3), sol mineur (P. I:5) et fa - Matthias Bamert, London Mozart Players (13-, Chandos CHAN 9703)

- 4 Symphonies : en ut (P. I:16), la (P. I:10), ré (P. I:1), si-bémol majeur (P. I:11) - Concerto Köln (Teldec)

- 4 Symphonies : en la (P. I:7), ut (P. I:6), ré (P. I:3), sol mineur (P. I:5) - Czech Chamber Philharmonic Orchestra Pardubice, dir. Marek Štilec (26-, Naxos 8.573627)

- Concertos pour piano 1, 4 & 5 - Tomas Dratva, piano ; Sinfonietta Slovaque de Žilina, Dir. Olivier von Dohnanyi (17–, Oehms OC 588)

- Concerto pour clarinette et orchestre en mi bémol majeur sur Emma Johnson plays Clarinet Concertos by Crusell - Kozeluch - Krommer, par Emma Johnson et le Royal Philharmonic Orchestra, dir. Günther Herbig (ASV Records CD DCA 763, 1991)

- Concertos pour clarinette, Sonate concertante - Dieter Klöcker, Prager Kammerorchester (16–, Orfeo C 193 061 A)

- Concertos pour piano 1, 5 & 6 - Howard Shelley, piano et direction d'orchestre - London Mozart players (10-, Hypérion CDA68154)

- Disques partiels

- Prague - 1770 : Sinfonia Francese en la majeur (P. I:10) (avec Tůma, Mysliveček) - Ensemble de chambre Suk, Dir. Joseph Vlach (, MDG 601 0316-2)

- Concerto pour piano à quatre mains et orchestre (avec Dussek) - Prague Piano Duo : Martin et Zdeňka Hršel, Philharmonie de chambre tchèque Pardubice, dir. Leoš Švárovský (Praga)

- Symphony in G minor sur le CD Masters of Czech Baroque, Czech Chamber Philharmonic, dir. Vojtěch Spurný, BMG, 2003

Édition

- Sonates pour clavier, éditées par Christopher Hogwood. Bärenreiter-Verlag[11].

Bibliographie

- (cs) Milan Poštolka, Leopold Koželuh : život a dílo [« vie et œuvres »] Prague, 1964.

- (de) Christa Flamm, Leopold Koželuch : Biographie und stilkritische Untersuchung der Sonaten für Klavier, Violine und Violoncello. Catalogue thématique, Thèse, Université de Vienne, 1968. (OCLC 38630044)

Articles

- (en) Roger Hickman, Leopold Kozeluch and the Viennese quatuor concertant, College Music Symposium, xxvi (1986), p. 42–52. (OCLC 5542966132)

- (en) Katalin Komlós, The Viennese Keyboard Trio in the 1780s: Sociological Background and Contemporary Reception, Early Music, lxviii (1987), p. 222–234.

- (en) Lukáš M. Vytlačil, « From Velvary, Bohemia, to the court in Vienna : The life of the imperial Kapellmeister Leopold Koželuh and a new complete edition of his keyboard sonatas », Czech Music Quarterly, Prague, vol. 16, no 2, , p. 7–11. (ISSN 1211-0264, lire en ligne)

Généraux

- Marc Honegger, Dictionnaire de la musique : Tome 1, Les Hommes et leurs œuvres. A-K, Paris, Éditions Bordas, , 1232 p. (ISBN 2-04-010721-5), p. 587

- Marc Vignal (Dir.), Dictionnaire de la musique, Paris, Éditions Larousse, , 1516 p. (ISBN 978-2-03-586059-0), p. 756

- (en) Milan Poštolka, The New Grove Dictionary of Music and Musicians : Kozeluch [Kotzeluch, Koželuh], Leopold [Jan Antonín, Ioannes Antonius], Londres, Macmillan, (édité par stanley sadie) seconde édition, 29 vols. 2001, 25000 p. (ISBN 978-0-19-517067-2, lire en ligne)

Références

- Honegger 1979, p. 1232

- Grove 2001

- Vignal 2011, p. 756

- Magazin der Music, Hambourg 1783, p. 71.

- 1 500 florin par an.

- Dieter Kökler, livret du disque Symphonies concertantes CPO 777 009-2 p. 44.

- C'est ce qu'affirmait déjà Eduard Hanslick (Histoire de la vie musicale à Vienne, 1869) : on lui doit « la popularisation définitive du pianoforte ».

- Milan Poštolka, Leopold Koželuh, život a dílo [vie et œuvres]. Prague, 1964.

- Livret du disque MDG Prague - 1770 p. 14.

- Livret du disque Tchèques à Vienne, musique pour trio CD Matou MK 0053 p. 8.

- En savoir plus sur l'édition, voir l'article Vytlačil 2016.

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la musique :

- Discogs

- (en) International Music Score Library Project

- (en) AllMusic

- (de) Bayerisches Musiker-Lexikon Online

- (en) Carnegie Hall

- (en) Discography of American Historical Recordings

- (en) Grove Music Online

- (en) MusicBrainz

- (en) Muziekweb

- (en) Rate Your Music

- (en + de) Répertoire international des sources musicales

- Ressource relative à la recherche :

- Ressource relative à l'audiovisuel :

- (en) IMDb

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (de) « Publications de et sur Leopold Kozeluch », dans le catalogue en ligne de la Bibliothèque nationale allemande (DNB).

- (en) Notice biographique sur www.haydn.dk

- (en) Notice biographique sur www.mozartforum.com