Jukai

L'ordination bouddhiste (japonais Jukai (受戒), Chinois shòu-jiè (受戒), coréen sugye (수계) est la cérémonie d'ordination publique au cours de laquelle une personne reçoit certains préceptes bouddhistes[1]. Le caractère 受 signifie «recevoir», tandis que 戒 signifie «préceptes». Généralement il s’agit de fidèles laïcs qui officialisent leur engagement dans le bouddhisme, et reçoivent un nom bouddhique.

Préceptes majeurs

Cette cérémonie concerne généralement des laics, qui décident d’entrer officiellement dans la pratique bouddhique. Les cinq préceptes majeurs sont :

- Affirmez la vie: ne tuez pas;

- Donnez: ne prenez pas ce qui n'est pas donné librement;

- Honorez le corps: ne vous engagez pas dans une inconduite sexuelle;

- Vérité manifeste: ne parlez pas faussement ou de façon trompeuse;

- Procédez clairement: ne troublez pas l'esprit avec des substances intoxicantes.

Cas du zen sôtô

Contrairement aux autres traditions, dans le zen sôtô ce sont 13 préceptes qui sont transmis (on dit parfois 16 en comptant la prise de refuge)[2], mais surtout cette cérémonie est répétée de nombreuses fois, aussi bien pour les laics ayant déjà pris refuge que pour les moines/nonnes. Lors des cérémonies funéraires, les préceptes sont conférés au défunt, selon le même rituel que s’il était vivant[3].

Contrairement à d’autres écoles anciennes comme le Théravada, le fait de briser les préceptes n’entraine pas une perte du statut de moine ou de nonne, mais doit amener à plus de fermeté dans la résolution de ne pas les briser. Cette différence provient du fait que les préceptes des Bodhisattvas ne sont pas des règles de conduite mais des idéaux tellement élevés qu’il est impossible de ne pas les briser (par exemple, ne pas tuer d’êtres vivants est impossible car il faut manger).

Dans les temples traditionnels, les préceptes (kai) sont récités tous les 15 jours lors de la cérémonie de la confession (Fusatsu 布薩)[4]. La signification de cette cérémonie est de prendre la résolution de continuer une bonne pratique (ou dans le pire des cas, de (re)commencer une bonne pratique), en évitant désormais de répéter les erreurs qu'on a pu identifier. La traduction en «cérémonie du repentir» est inadéquate.

« [Ejo] Question [11] : Ceux qui se consacrent à la méditation assise doivent-ils toujours strictement observer les préceptes et la discipline ?

[Dôgen] Réponse : L'observation des préceptes et la pratique brahmique ne sont autres que le cadre de la porte du zen et le vent qui souffle de la maison des Éveillés et des Patriarches. Quant à ceux qui n'ont pas encore reçu de préceptes ou à ceux qui les ont transgressés, ils ne sont pas pour autant exclus d'y avoir part[5]. »

Variations selon les pays

Les détails de la cérémonie diffèrent considérablement selon les pays et les écoles du bouddhisme.

École Sōtō

Dans l'école Sōtō, après avoir pris l’engagement d’un nouveau départ, les laïcs aussi bien que les moines/nonnes prennent refuge dans les Trois Trésors (Bouddha, Dharma et Sangha), les Trois Purs Préceptes. Puis ils reçoivent d’un maître les 10 préceptes des Bodhisattvas (dont les 5 majeurs), un nom bouddhiste et un rakusu (habit traditionnel)[2].

Cette cérémonie est inspirée du Tendai, car Dôgen Zenji l’a introduite dans le zen pour renforcer l’idéal du Bodhisattva, mais aussi parce que lui-même n’avait reçu que les préceptes des bodhisattvas dans le Tendai[2].

Les 3 purs préceptes :

1) Ne pas créer le mal, en se mettant en accord avec les règles de moralité

2) Pratiquer le bien, en se mettant en accord avec la Loi du Bouddha

3) Œuvrer pour le bien des autres, en s'harmonisant avec tous les êtres.

En plus des 5 préceptes majeurs :

6) ne pas parler des défauts des autres 7) ne pas se vanter en diminuant les autres 8) ne pas être avare de dons ou d'efforts pour le bien 9) ne jamais céder à la colère 10) ne jamais dire de mal des Trois trésors[2].

Aux États-Unis, les laïcs ne reçoivent que les 5 préceptes majeurs.

École Rinzai

Dans l' école Rinzai, les pratiquants prennent réfuge dans les Trois Trésors et, à l'instar des pratiques chinoises et coréennes dérivées de l'Inde, ils reçoivent les cinq préceptes pour les laïcs.

Corée du Sud

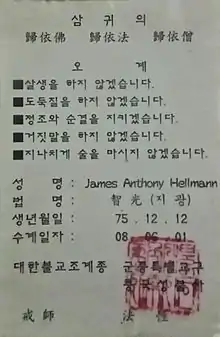

En Corée du Sud, le rituel, appelé sugye (수계), consiste à se réfugier formellement dans les trois Trésors du bouddhisme : le Bouddha, le Dharma et la Sangha, et d'accepter les cinq préceptes . Pendant le rituel, l'initié est touché avec un bâton d'encens brûlant. Il s'agit de laisser une marque permanente qui sert à rappeler à l'initié sa promesse de respecter les cinq préceptes. Pendant (ou juste après) la cérémonie, l'initié reçoit un nom bouddhiste[6].

Chine

En Chine, le rituel s'appelle shòu-jiè (受戒). Le caractère 受 signifie «recevoir», tandis que 戒 signifie «préceptes». Pris ensemble, les personnages se traduisent par «initié» ou «ordonné».

Beaucoup de gens croient au bouddhisme mais ne passent par aucune cérémonie d'initiation. Ces bouddhistes constituent l'écrasante majorité. Seule une petite partie des bouddhistes est passée par la cérémonie qui fait du destinataire un upasaka ou upasika et a accepté les cinq commandements. Ce sont des bouddhistes officiels[7].

Lewis Hodous, dans son livre de 1920 Buddhism and Buddhists in China commente également la cérémonie chinoise, après avoir enregistré une cérémonie d'initiation pour ceux qui entrent dans la vie monastique et pour les laïcs: "L'initiation des frères et sœurs laïcs était moins privée, marqué sur le poignet droit, tout en entonnant «Na-mah Pen-shih Shih-chia-mou-ni Fo». (Je mets ma confiance en mon professeur originel, Säkyamuni-Bouddha. ) " [8] En notation moderne et en chinois, ce serait écrit" Namo Benshi Shijiamouni-Fo "(南 無 本 師 釋迦牟尼 佛).

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Buddhist initiation ritual » (voir la liste des auteurs).

- Johnson, 55

- (en) Shoaku Okumura, « The Bodhisattva Precepts in Soto Zen Buddhism », Dharma Eye, , p. 1-3 (lire en ligne)

- (en) Steven Heine et Dale Stuart Wright, Zen ritual : studies of Zen Buddhist theory in practice, Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-804146-7), p 72

- (en) traduit par T. Griffith Foulk, Standard Observances of the Soto Zen School, volume 1, Sōtōshū Shūmuchō, , 673 p., p 91

- Dôgan, Shôbôgenzô : la vraie loi, trésor de l'oeil, Sully, (ISBN 978-2-35432-328-8), Chapitre Bendôwa

- Hellmann, web

- Ling, 184

- Hodus, 13

Voir aussi

Bibliographie

- William M. Bodiford, Sōtō Zen in Medieval Japan, University of Hawaii Press, (ISBN 0-8248-1482-7, lire en ligne)

- Thubten Chodron, Blossoms of the Dharma: Living as a Buddhist Nun, North Atlantic Books, (ISBN 1-55643-325-5, lire en ligne)

- Hellmann, « Buddhist Rites of Religious Initiation », Jumping the Asymptote, (consulté le )

- Lewis Hodus, Buddhism and Buddhists in China, New York, The MacMillan Company, (OCLC 1081492)

- Fenton Johnson, Keeping Faith: A Skeptic's Journey, Houghton Mifflin, (ISBN 0-618-00442-4, lire en ligne)

- Haicheng Ling, Buddhism in China, Chinese Intercontinental Press, (ISBN 7-5085-0535-2, OCLC 62320660)

- Phillip Olson, The Discipline of Freedom: A Kantian View of the Role of Moral Precepts in Zen Practice, State University of New York Press, (ISBN 0-7914-1115-X, lire en ligne)

- Richard Hughes Seager, Buddhism In America, Columbia University Press, (ISBN 0-231-10868-0, OCLC 40481142)

- Michelle Spuler, Developments in Australian Buddhism: Facets of the Diamond, Routledge, (ISBN 0-7007-1582-7, OCLC 49952207)

- (en) Charles S. Prebish, , New Delhi, Vision Books, 2003, 280 p. (ISBN 978-81-7094-522-2), p. 145.

Liens externes

- (ko) « Korean Sugye Ceremony Photo Gallery » [archive du ], Cheontae Order, (consulté le )