Journal de tranchées

Un journal de tranchées est un type de publication conçue et éditée par les soldats et les officiers sur le front pendant la Première Guerre mondiale dès l’automne 1914 quand le front se stabilise et que la guerre de positions commence. La diversité de ces journaux est grande : journaux de blessés et de prisonniers, journaux d’unités sur le front d’Orient ou d’Italie, journaux de marins, d’aviateurs, d’artilleurs, de soldats du génie, journaux de fantassins.

Ils sont le propre des armées alliées (France, Royaume-Uni, Belgique et Italie) : du côté des armées des Empires centraux, il se développe plutôt une « presse du front » à l’initiative des états-majors allemands et autrichiens. Chaque armée allemande bénéficie ainsi d’une publication de qualité, souvent illustrée et rédigée par des officiers affectés à cette tâche.

Contexte

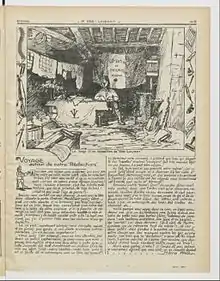

Dès la création de ces journaux de combattants, la question de leur dénomination est débattue. Les auteurs qui revendiquent de faire des « journaux de tranchées » se justifient en montrant que leurs journaux sont élaborés et fabriqués sur le front, à proximité des premières lignes, et non à l’arrière. De nombreux articles décrivent ou font allusion aux conditions de fabrication pour prouver cette authenticité.

Par exemple dans le numéro de du Ver luisant, Chronique des sapeurs de la 68e section de projecteurs, 6e génie, une page entière est consacrée à la « salle de rédaction » du journal. Elle est décrite comme un « trou » à peine protégé du tir ennemi, à l’extérieur duquel est posté un veilleur et où l’on trouve un encrier et un autocopiste au milieu des armes et des masques à gaz.

Malgré cette précarité, les journaux de tranchée prolifèrent sur le front français. Le Petit Colonial, L’Écho de l’Argonne, Le Poilu et L’Écho des marmites sont les premiers à être créés, suivis par beaucoup d'autres ; 474 selon les recherches d’André Charpentier[1]. Ce chiffre n'est pas définitif, car le travail de recensement de ces feuillets n'est pas aisé à faire et la guerre a dû en détruire un certain nombre.

L'intervalle entre les parutions est très varié puisque les unités se déplacent sur le front. De plus, l'effectif de ces salles de rédaction précaires sont aussi soumis aux aléas du conflit et la mort peut frapper brutalement un groupe d'auteurs[2].

Les journaux édités par les troupes de première ligne sont en majorité (58 % selon S. Audoin-Rouzeau) alors que les journaux des unités laissées plus souvent en seconde ligne représentent 35 % artilleurs et territoriaux, soldats du génie, cavaliers et blindés). Les titres rédigés dans les unités moins exposées que l’infanterie de première ligne sont surreprésentés et beaucoup émanent de soldats ayant une spécialité (fourriers, brancardiers, téléphonistes, vaguemestres, cyclistes, cuisiniers, etc.)

Rédacteurs et contenu

Ce sont principalement des soldats, petits gradés, caporaux, brigadiers, sous-officiers et officiers subalternes qui ont créé et alimenté ces journaux. Peu d’officiers supérieurs et généraux y ont contribué. Les simples soldats forment environ un tiers des rédacteurs.

Il est difficile de connaître leur origine sociale, géographique ou culturelle car peu ont donné de précisions à ce sujet dans leurs articles. Selon le portrait donné par Stéphane Audoin-Rouzeau, les journaux de tranchées sont l’émanation de combattants issus des classes moyennes urbaines par le style, les thèmes et l’humour reflétant une culture bourgeoise nourrie d’humanités : « Parmi les soixante auteurs de journaux dont le métier nous est connu, on compte seize artistes et peintres, treize journalistes, cinq avocats ou avoués, quatre enseignants (dont un instituteur), deux médecins, trois sous-préfets et préfets, un fonctionnaire du ministère, un secrétaire général de préfecture, un publiciste, un curé, un chef de bureau, un secrétaire de député, un étudiant en droit, un employé de commerce, un rentier… »[3].

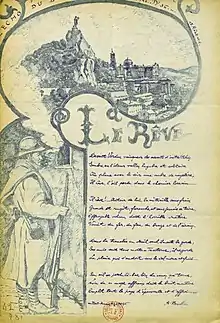

Les auteurs de ces journaux cherchent à lutter contre l'ennui, le désespoir et la démoralisation. Progressivement ils ont voulu aussi témoigner par ce biais de leur expérience de guerre, luttant ainsi contre les représentations fausses qui circulent dans la presse à l'arrière. Beaucoup de journaux de tranchées dénoncent le « bourrage de crâne » et les idées caricaturales que les civils ont du front. Parmi les thématiques abordées, les objets quotidiens ainsi que les scènes du front, les états d’âme, la nostalgie, la femme, le rêve du retour à l’arrière, les poux et les Allemands sont présents dans la presse de tranchées française. Sur la forme, l’article d’un journal de tranchées apparaît autant en sonnets et en fables, sur des airs de chansons connues, en feuilletons, en pastiches ou en calembours. La poésie est un outil recherché et l’imitation de style connu est toujours présente. Seule thématique absente de ces journaux, les combats et les affrontements. Bien que toutes les thématiques utilisées abordent indirectement la guerre, les auteurs n’osent pas remettre en contexte et rapporter les combats. Ils ne semblent pas vouloir les revivre eux-mêmes et encore moins les partager aux soldats pris dans une tranchée harcelée par le feu ennemi[4].

Conservation

La nature de ces documents est l'enjeu le plus grand par rapport à leur conservation. Stéphane Audoin-Rouzeau explique bien cette réalité : « Le degré de conservation des journaux de tranchées a varié selon deux critères principaux : la date de leur apparition et leur procédé de fabrication. Les journaux apparus les premiers (fin 1914 ou début 1915) sont ceux qui nous sont le plus difficilement parvenus. […] C’est ainsi que le nombre de journaux conservés augmente à mesure que le conflit approche de son terme. Par ailleurs, plus la fabrication était artisanale et le tirage restreint, moins ces journaux avaient de chance d’être conservés jusqu’à nos jours. Ceux qui étaient imprimés à l’arrière en nombre important, et donc astreints au dépôt légal, nous sont bien mieux parvenus que les modestes feuilles manuscrites tirées à quelques dizaines d’exemplaires[5] ».

Les journaux de tranchées ont été collectés par des particuliers pendant la guerre et après. Certaines collections sont devenues publiques. C'est le cas de la collection de Louise et Henri Leblanc qui est devenue dès 1918 la Bibliothèque-Musée de la Guerre, aujourd'hui La contemporaine. La contemporaine offre d'ailleurs une vaste collection numérisée de ces journaux en ligne, via leur site web. Certains journaux de tranchées ont été rassemblés à la Bibliothèque nationale sous l'impulsion d'un conservateur, Charles de la Roncière, pendant la guerre. Ils sont encore conservés à la Bibliothèque nationale de France (BnF) aujourd'hui. D'autres bibliothèques publiques comme la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNU) ou Bibliothèque municipale de Lyon, la Bibliothèque municipale de Besançon avec les collections données par Charles Clerc (1883-1948)[6] conservent aussi des collections de journaux de tranchées.

L'exposition Orages de papier 1914-1918, les collections de guerre des bibliothèques[7] a été l'occasion de rendre accessible sur internet plus de 150 journaux de tranchées numérisés, issus des collections de la BDIC, de la BnF et de la BNU.

Bibliographie

- Didier Perre, L’« orchestre » de l’Écho du boqueteau (1915-1919) : un creuset d’échanges musicaux : in Cahiers de la Haute-Loire 2013, Le Puy-en-Velay, Cahiers de la Haute-Loire, .

Annexes

Articles connexes

- Catégorie:Journal de tranchées

Liens externes

- Consulter la presse de 1914-1948 numérisés sur Numelyo.

- Consulter les Journaux de tranchées numérisés sur Gallica.

- Consulter les Journaux de tranchées numérisés sur l'Argonnaute, bibliothèque numérique de La contemporaine

Notes et références

- André Charpentier, Feuilles bleu horizon 1914-1918, Paris, (lire en ligne)

- Jean-Pierre Turbergue (préf. Jean Rouaud), Les journaux de tranchées : 1914-1918, Paris, Éditions Italiques, , 159 p. (ISBN 978-2-7028-2832-8), p. 16-22

- Stéphane Audoin-Rouzeau, 14-18, les combattants des tranchées : à travers leurs journaux, Paris, A. Colin, coll. « L'Histoire par la presse », (ISBN 978-2-200-37108-1, OCLC 419740911), p. 14

- Jean-Pierre Turbergue 1999, p. 27-28.

- Stéphane Audoin-Rouzeau 1986, p. 12-13.

- A la loupe : Journaux des tranchées

- Orages de papier 1914-1918, les collections de guerre des bibliothèques, catalogue de l'exposition, Paris, Somogy, 2008.