John Marston (dramaturge)

John Marston (né probablement à Coventry[1] et baptisé à Wardington (en), Oxfordshire le [2] – mort le à Londres) est un poète et un dramaturge anglais de la période élisabéthaine et jacobéenne. Bien que sa carrière d'écrivain ne durât qu'une décennie, son œuvre est restée à cause de son style énergique souvent obscur, de sa contribution au développement d'un style poétique jacobéen distinctif et de son vocabulaire inventif, mêlant néologismes et « parler fustien »[note 1]. Ancien élève de Middle Temple et de Brasenose College (Oxford), il finit sa vie comme prêtre anglican.

| Naissance |

baptisée le Oxfordshire, |

|---|---|

| Décès |

Londres, |

| Activité principale |

| Langue d’écriture | anglais |

|---|---|

| Mouvement | théâtre élisabéthain |

| Genres |

Biographie

Ascendants

Il est le fils unique de John Marston senior, juriste, mort en 1599, et de Maria, née Guarsi, fille d'Andrew Guarsi[3], possible descendant de Balthasar Guarsi, médecin personnel de Catherine d'Aragon. Les parents de John se sont mariés le à Wardington, où sa grand-mère maternelle, Elizabeth Grey, réside depuis son second mariage avec John Butler[2].

Son père, John Marston senior, est un éminent juriste, membre de Middle Temple depuis 1570, « Reader » de cette société depuis 1572[3], puis « Master of the Bench »[4]. Il commence à plaider à Londres, tout en conservant de fortes attaches avec les Midlands. Aussi le , il devient l'avocat conseil de Coventry, puis l'homme d'affaires de cette ville, le . Il est également l'homme de loi de Thomas Greene, le cousin de Shakespeare, et le conseil juridique de Stratford-upon-Avon. Sa concession d'armoiries, obtenue le , le décrit comme « précédemment d'Inner Temple, et appartenant maintenant à la ville et au comté de Coventry », sa famille possédant bien une maison neuve à Cross Cheaping, quartier de Coventry, et également des biens à Wardington et à Cropredy[2] - [5]. Les archives d'Inner Temple de 1592 le désigne comme étant de Coventry, tandis que son fils, John Marston junior, se décrit à Brasenose College comme un « gentleman du Warwickshire »[2].

La position de John Marston senior comme « Reader » de Middle Temple démontre non seulement sa valeur de juriste mais aussi sa grande richesse, car l'acceptation de cette charge oblige à des dépenses considérables. Ainsi les frais de trois semaines de banquets et de cérémonies coûtent au « Reader » pas moins de 1 000 £[6].

Jeunesse

John Marston commence vraisemblablement ses études à Coventry, où ses parents résident[3] - [5], puis il entre à Brasenose College de l'université d'Oxford en , peut-être même en 1591, et il obtient son B.A. (Bachelor of Arts) le . Les années suivantes, il se trouve à Londres, vivant à Middle Temple, où il a été admis de manière exceptionnelle le , à seulement 16 ans, grâce au privilège de son père, « Reader » de cette société. Middle Temple est l'un des plus célèbres collèges de droit de Londres, ainsi que le lieu de prédilection des jeunes gens à la mode, des hommes d'esprit, des courtisans et des universitaires[7]. Le père et le fils se portent garants pour l'admission de Thomas Greene à Inner Temple. John a comme professeur John Armitage, et il partage sans doute la chambre de son père[8].

Comme fils d'un juriste célèbre et prospère, une carrière juridique semble être sa voie toute tracée. En fait, il s'intéresse davantage à la poésie et au théâtre. En 1598, il publie un poème ovidien érotique et des satires rimées inspirées de Juvenal, Metamorphosis of Pigmalion's Image and Certaine Satyres (« La Métamorphose de l'image de Pygmalion »), puis la même année The Scourge of Villanie (« Le Fléau de la vilenie »)[8].

Pourtant son père, dans son testament du , exprime l'espoir que son fils tire profit, comme lui-même l'a fait, de ses connaissances juridiques, mais, désabusé et résigné, il conclut son testament par : « je laisse mes livres de droit, etc. à mon fils sus-nommé dont j'avais espéré qu'il les utiliserait avec profit pour l'étude du droit, mais l'homme propose et Dieu dispose... »[9]. Dans la Satire VII du Fléau de la vilenie, John Marston explique son désintérêt pour le droit, les juristes affectant, selon lui, de la gravité uniquement pour retarder le cours de la justice, et usant d'un jargon incompréhensible pour masquer leur hypocrisie[9]. Dans What you will, en guise de justification, Marston fait dire à Randolfo à l'acte I scène 1 : « Le fils d'un théologien devient rarement un prêcheur, comme le fils d'un juriste un plaideur »[10].

Malgré son peu d'enthousiasme pour les études juridiques, John Marston continue à résider à Middle Temple jusqu'en 1606[7], date à laquelle il est radié pour ne pas avoir respecté l'obligation d'y résider six à huit semaines l'année précédente[1].

L'interdit des évêques de 1599

Le , John Whitgift, archevêque de Cantorbéry, et Richard Bancroft, évêque de Londres, décident d'interdire un certain nombre de livres récemment édités. En plus de satires et d'épigrammes publiées sans l'accord du Conseil privé et des œuvres complètes de Thomas Nashe, neuf ouvrages sont mis à l'index, parmi lesquels figurent Metamorphosis of Pigmalion's Image and Certaine Satyres et The Scourge of Villanie de Marston. Les exemplaires sont collectés auprès des libraires, et trois jours plus tard, ces livres sont brûlés dans le Hall des libraires, sans que l'on connaisse aujourd'hui encore les raisons véritables de cet autodafé[11].

On a souvent supposé que la destruction de ses œuvres satiriques sur la place publique a poussé Marston à s'orienter vers le théâtre[7]. En réalité le début de sa carrière de dramaturge reste imprécis[8].

Début

On considère généralement que sa carrière d'écrivain pour le théâtre commence avec la révision, publiée en 1610, d'une pièce ancienne, Histriomastix, probablement en vue d'un spectacle aux Inns of Court à Noël 1598. Mais cette hypothèse demeure fragile, car cette pièce n'a jamais été attribuée à Marston de son vivant[8]. Toutefois, en , sa renommée littéraire est suffisante pour que Philip Henslowe l'emploie comme écrivain occasionnel, lui versant une fois quarante shillings pour une contribution non spécifiée[12]. Il compose aussi des pièces, telles que Jack Drum's Entertainment (en) (1600), Antonio and Mellida (en) (1600) et Antonio's Revenge (en) (1601), What You Will (en) (1601), pour la compagnie théâtrale enfantine de Paul nouvellement formée. Ces pièces se déroulent dans des cadres italiens, associant des amours romantiques et des éléments de vengeance sénéquiens, tout en se moquant avec esprit des modes littéraires et sociales de l'époque, usant d'un vocabulaire inventif à l'excès[8].

À cette époque son père, mort en 1599, lui a laissé une fortune confortable. Son choix d'écrire pour le théâtre est donc une pure vocation, et non une nécessité pour subvenir à ses besoins, comme pour de nombreux dramaturges de son temps. Il est le premier jeune homme de bonne famille à adopter ce métier sans déchoir, et il montre la voie à plusieurs autres membres de la gentry, comme Beaumont, Fletcher et John Ford[12]. Son indépendance financière lui permet de négliger la recherche d'un patron, activité qui préoccupe nombre de ses collègues, comme Jonson par exemple, et de dédier ses œuvres au « très honorablement connu Personne, généreux mécène de la Poésie » (dédicace d'Antonio and Mellida)[8].

Guerre des théâtres

La « guerre des théâtres (en) » désigne, entre 1600 et 1602[8], une série de querelles entre Ben Jonson et plusieurs autres poètes et dramaturges, parmi lesquels John Marston. La dispute avec Marston débute à cause d'une maladresse de celui-ci. En révisant la pièce Histriomastix, Marston transforme le pédant Chrisoganus de cette comédie en un portrait de Jonson, qui se veut flatteur, mais qui peut être interprété comme une caricature. Cet hommage inhabile n'est pas du goût de Jonson, qui réplique non seulement littérairement, en caricaturant Marston en Crispinus dans Le Poétereau et en Clove dans Every Man out of his Humour, mais aussi physiquement[13]. On sait qu'ils en sont venus aux mains en une occasion au moins[14], Jonson ayant confié à Drummond, qu'il s'était souvent querellé avec Marston, l'avait battu une fois et lui avait pris son pistolet[8]. Connaissant la taille, la carrure et le passé militaire de Jonson, qui avait déjà tué un homme en duel en 1598, et si l'on en croit la description qu'il fait de Marston dans son Poetaster (un homme barbu, le poil roux et court sur pattes, « signe de bonne famille »[note 2]), il n'a eu aucun mal à rosser son adversaire[15].

Au bout de quelques années, les deux hommes finissent par se réconcilier, Marston dédiant en termes élogieux à Jonson sa pièce Le Malcontent (en) en 1604. L'année suivante, ils collaborent tous deux avec Chapman à la pièce Cap à l'est ! (en)[16]. Cette pièce offense la cour à cause de remarques sarcastiques à l'égard des Écossais (acte III scène 3)[17], qui se sont rendus en masse à Londres pour le couronnement de Jacques Ier, lui-même Écossais de naissance, et de plaisanteries ridiculisant la prétention et l'égoïsme de certains courtisans grâce au personnage de Gertrude. Dénoncés auprès du roi par Sir James Murray, frère de John Murray, gentilhomme écossais[18], Jonson et Chapman sont emprisonnés quelque temps, tandis que Marston échappe peut-être à cette peine[19], alors que c'est vraisemblablement lui l'auteur de ces allusions malheureuses[20] - [21]. Les trois auteurs qui risquent d'avoir le nez et les oreilles coupés sont finalement libérés sans suite au bout de quelques semaines[19]. On ne sait si cet épisode irrita une nouvelle fois Jonson contre Marston.

Fin de carrière théâtrale

Vers 1603-1604, Marston arrête d'écrire pour la troupe enfantine de Paul, et se consacre à une autre compagnie enfantine privée, les Enfants de Blackfriars, connue ensuite sous le nom des Enfants des divertissements de la reine, s'y impliquant au point d'en devenir l'un des actionnaires. C'est pour cette compagnie, connue pour son ton railleur, testant en permanence la patience des autorités et les limites du privilège que lui accorde sa patronne, Anne de Danemark, que Marston produit ses deux pièces aux succès les plus durables, The Malcontent (1603) et The Dutch Courtesan (1604)[18].

En 1606, Marston produit Parasitaster, or, The Fawn (Le Faux Parasite, ou le Faune), écrit principalement pour faire la satire du roi Jacques. Marston, ainsi que le texte le suggère, se tient prudemment à l'écart de Londres pendant ce temps-là. Mais en , Marston adresse au roi des vers en latin pour son entrée cérémonielle à Londres, ce qui semble indiquer qu'il est revenu en grâce[18].

Dans l'introduction de Sophonisba, or, The Wonder of Woman (1606), Marston critique de nouveau Jonson pour sa pédanterie dans Sejanus, His Fall, où il ne traduit pas en anglais les discours en latin. Finalement en 1607, Marston quitte le monde du théâtre, laissant inachevée sa dernière pièce, la tragédie The Insatiate Countess, qui sera complétée en 1611 par William Barksted et Lewis Machin (en) de façon imparfaite, puisque l'une des intrigues reste irrésolue[22]. Le dernier ouvrage qui lui est attribué, The Entertainment at Ashby (1607) est un masque campagnard, écrit pour être joué à Ashby-de-la-Zouch chez le comte et la comtesse de Huntington[18], et intitulé The Entertainment of the Dowager-Countess of Darby.

En 1608, Marston connaît de nouveau la prison par ordre du Conseil privé du , sans qu'on en connaisse aujourd'hui la raison précise, les registres du Conseil n'en indiquant pas le motif[23]. Cet emprisonnement coïncide avec la dissolution de la compagnie des Enfants de Blackfriars, dont Marston est actionnaire[16] et avec la fermeture des théâtres par ordre du roi. Cette décision sanctionne la représentation au théâtre des Blackfriards de deux pièces, dont l'une serait peut-être The Parasitaster de Marston, qui comportent des attaques et des insultes contre le monarque[24].

Carrière ecclésiastique

Marston avait depuis quelques années des relations avec le clergé, puisqu'il avait épousé en 1605 Mary Wilkes, fille du révérend William Wilkes, l'un des chapelains du roi Jacques Ier, ce qui avait fait dire sarcastiquement à Ben Jonson que Marston écrivait les prêches de son beau-père, et son beau-père ses comédies[25]. Celui-ci finance les études religieuses que son gendre entreprend alors[24].

Le , Marston est ordonné diacre de l'église paroissiale de Stanton Harcourt dans le Oxfordshire par John Bridges (en), évêque d'Oxford. Trois mois plus tard, le , John Marston est ordonné prêtre dans la même église, par le même évêque[26].

À partir de 1616, il sombre dans l'oubli. Pendant cette période, il est attaqué et dévalisé près de Knightsbridge, dans l'Essex, par un certain Sir George Sandes, qui plaide coupable et qui est acquitté[27]. En 1621, il hérite des terrains de sa mère[23].

En 1633, William Sheres publie six de ses pièces, mais Marston exige que son nom n'apparaisse pas dans l'édition[24]. Finkelpearl se demande si c'est Marston lui-même ou quelqu'un d'autre — comme le roi ou le Conseil privé — qui lui impose un silence littéraire aussi rigoureux[28]. Selon Matthew, la raison la plus plausible de son silence est son mariage avec Mary, fille d'un des chapelains favoris de Jacques Ier[18].

Mort

Marston démissionne de sa prêtrise le , et se retire à Londres, où il meurt le , malade depuis un certain temps, puisqu'il est si faible qu'il ne peut signer son testament du [29]. Il renoue avec Middle Temple, en demandant à être enterré près de son père à Temple Church[28]. Sa femme Mary lui survivra jusqu'en 1657. Ils n'auront qu'un seul enfant mort en bas âge en 1624[23].

Son épitaphe, vraisemblablement choisie par lui, dit en latin Oblivioni Sacrum, prenant à contre-pied l'épitaphe traditionnelle Memoriæ Sacrum (« à la mémoire de »), et pouvant être rendue par « à l'oubli de ... »[30].

Œuvres

Théâtre

- Histriomastix (en), Londres, Paul's Theatre, 1599 (attribution incertaine).

- Antonio and Mellida (en), Londres, Paul's Theatre, 1599–1600.

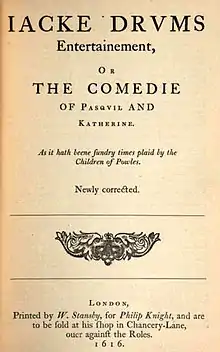

- Jack Drum's Entertainment (en), Londres, Paul's Theatre, 1599/1600.

- Antonio's Revenge (en), Londres, Paul's Theatre, 1600.

- What You Will (en), Londres, Paul's Theatre, 1601.

- The Malcontent (en), Londres, Blackfriars Theatre (en), 1603–1604; Globe Theatre, 1604. Publié en français sous le titre Le Malcontent, dans Théâtre élisabéthain vol. 1, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade no 555, 2009 (ISBN 978-2-07-011317-0)

- Parasitaster, or The Fawn (en), Londres, Blackfriars Theatre, 1604.

- Eastward Ho (en), par Marston, George Chapman et Ben Jonson, Londres, Blackfriars Theatre, 1604–1605. Publié en français sous le titre Cap à l'Est !, dans Théâtre élisabéthain vol. 1, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade no 555, 2009 (ISBN 978-2-07-011317-0)

- The Dutch Courtesan (en), Londres, Blackfriars Theatre, 1605.

- The Wonder of Women (en), or The Tragedy of Sophonisba, Londres, Blackfriars Theatre, 1606. Publié en français sous le titre La Tragédie de Sophonisbe ou La Merveille des femmes, Paris, Les Belles Lettres, coll. Théâtre anglais de la Renaissance no 8 (édition bilingue), 1996 (ISBN 2-251-37007-2)

- The Spectacle Presented to the Sacred Majesties of Great Britain, and Denmark as They Passed through London, Londres, .

- The Entertainment of the Dowager-Countess of Darby, Ashby-de-la-Zouch (Leicestershire), 1607.

- The Insatiate Countess (en), par Marston, achevé par William Barksted et Lewis Machin (en), Londres, Whitefriars Theatre (en), 1608?.

Publications

- The Metamorphosis of Pigmalions Image. And Certaine Satyres (Londres : imprimé par J. Roberts pour E. Matts, 1598).

- The Scourge of Villanie. Three Bookes of Satyres (Londres: imprimé par J. Roberts & vendu par J. Buzbie, 1598; édition révisée et augmentée à London par J. Roberts, 1599).

- Jacke Drums Entertainment: Or, The Comedie of Pasquill and Katherine (Londres: imprimé par T. Creede pour R. Olive, 1601).

- Loves Martyr: or, Rosalins Complaint, par Marston, Ben Jonson, William Shakespeare, et George Chapman (Londres : imprimé pour E. B., 1601).

- The History of Antonio and Mellida (Londres : imprimé par R. Bradock pour M. Lownes & T. Fisher, 1602).

- Antonios Revenge (Londres: imprimé par R. Bradock pour T. Fisher, 1602).

- The Malcontent (Londres : imprimé par V. Simmes pour W. Aspley, 1604).

- Eastward Hoe, par Marston, Chapman, et Jonson (Londres : imprimé par G. Eld pour W. Aspley, 1605).

- The Dutch Courtezan (Londres : imprimé par T. Purfoote pour J. Hodgets, 1605).

- Parasitaster, or The Fawne (Londres : imprimé par T. Purfoote pour W. Cotton, 1606).

- The Wonder of Women, or The Tragedie of Sophonisba (Londres : imprimé par J. Windet, 1606).

- What You Will (Londres : imprimé par G. Eld pour T. Thorppe, 1607).

- Histrio-mastix: Or, The Player Whipt (Londres : imprimé par G. Eld pour T. Thorp, 1610).

- The Insatiate Countesse, par Marston, William Barksted et Lewis Machin (en) (Londres : imprimé par T. Snodham pour T. Archer, 1613).

- The Workes of Mr. J. Marston (Londres : imprimé par A. Mathewes pour W. Sheares, 1633); republié sous le titre Tragedies and Comedies (Londres : imprimé par A. Mathewes pour W. Sheares, 1633).

- Comedies, Tragi-comedies; & Tragedies, Nonce Collection (Londres, 1652).

- Lust's Dominion, or The Lascivious Queen (sans doute la même pièce que The Spanish Moor's Tragedy), par Marston, Thomas Dekker, John Day et William Haughton (Londres : imprimé pour F. K. & vendu par Robert Pollard, 1657).

Notes

- Fustian : grandiloquent.

- Vos jambes montrent amplement, Monsieur, que vous êtes né gentilhomme ; car un homme né sur des jambes si courtes est toujours né gentilhomme. Poetaster, act. II sc. 1

Références

- Axelrad, Un malcontent élizabéthain, p. 8

- Matthew, Dictionary National Biography, p. 894

- Bullen, Works of John Marston, p. xii

- Axelrad, Un malcontent élizabéthain, p. 7

- Pléiade, Théâtre élisabéthain, p. 1711 tome I

- Finkelpearl, Marston of Middle Temple, p. 84

- Pléiade, Théâtre élisabéthain, p. 1711-1712 tome I

- Matthew, Dictionary National Biography, p. 895

- Axelrad, Un malcontent élizabéthain, p. 9

- Finkelpearl, Marston of Middle Temple, p. 83

- Buckridge, Drama of John Marston, p. 60

- Finkelpearl, Marston of Middle Temple, p. 126

- Axelrad, Un malcontent élizabéthain, p. 11

- Penniman, Poetaster and Satiromastix, p. xiv

- Axelrad, Un malcontent élizabéthain, p. 10

- Axelrad, Un malcontent élizabéthain, p. 16

- Pléiade, Théâtre élisabéthain, p. 1737 note 27 tome I

- Matthew, Dictionary National Biography, p. 896

- Pléiade, Théâtre élisabéthain, p. 1724 tome I

- Pléiade, Théâtre élisabéthain, p. 1712 tome I

- Penniman, Poetaster and Satiromastix, p. vi

- Finkelpearl, Marston of Middle Temple, p. 255

- Matthew, Dictionary National Biography, p. 897

- Pléiade, Théâtre élisabéthain, p. 1713 tome I

- Bullen, Works of John Marston, p. xiv

- Axelrad, Un malcontent élizabéthain, p. 16-17

- Axelrad, Un malcontent élizabéthain, p. 18

- Finkelpearl, Marston of Middle Temple, p. 258

- Axelrad, Un malcontent élizabéthain, p. 19

- Scodel, English Poetic Epitaph, p. 57

Bibliographie

- (fr) Albert José Axelrad, Un malcontent élizabéthain : John Marston (1576-1634), Paris, Université de Paris, , 352 p. (OCLC 1283470)

- (en) Patrick Buckridge, The Drama of John Marston, Cambridge, Cambridge University Press, , 233 p. (ISBN 978-0-521-03358-9)

- (fr) Line Cottegnies, François Laroque et Jean-Marie Maguin, Théâtre élisabéthain, vol. 2, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », , 3637 p. (ISBN 978-2-07-012617-0)

- (en) Philip J. Finkelpearl, John Marston of the Middle Temple : An Elizabethan Dramatist in His Social Setting, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, , 275 p. (OCLC 11888)

- (en) Ben Jonson et Thomas Dekker, Poetaster and Satiromastix, Boston et Londres, Josiah H. Penniman, , 456 p. (OCLC 488388492)

- (en) John Marston et A. H. Bullen, The Works of John Marston, vol. 3, Boston, Houghton, Mifflin and Company, (OCLC 18586132)

- (en) H. C. G. Matthew et Brian Harrison, Oxford Dictionary of National Biography, vol. 60, Oxford, Oxford University Press, , 61792 p. (ISBN 978-0-19-861411-1)

- (fr) Paul-Eric Morillot, Satire et déguisement : : l'élaboration d'une variation sur un même thème langagier dans "Antonio's Revenge", "Antonio and Mellida", "The Malcontent" et "The Fawn" de John Marston (1576-1634) (thèse de doctorat), Nancy, Université de Nancy II, , 561 p. (OCLC 872522665)

- (en) Joshua Scodel, The English Poetic Epitaph, Ithaca, Cornell University Press, , 425 p. (ISBN 978-0-8014-2482-3, lire en ligne)

Liens externes

- The Works of John Marston, 3 vols., vol. 1. A. H. Bullen, éd. à Google Books

- The Works of John Marston, vol. 2.

- The Works of John Marston, vol. 3.