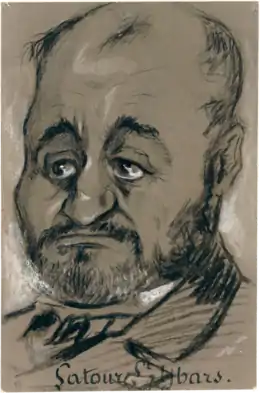

Isidore Latour

Jean Louis Isidore Latour, dit Latour de Saint-Ybars[1], né le [2] à Saint-Ybars (Ariège) ou il est mort le [3], est un écrivain et dramaturge français[4], qui a eu une certaine célébrité sous le Second Empire[5].

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 83 ans) Saint-Ybars |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités |

| Distinctions |

|---|

Biographie

Après avoir fait ses études à Toulouse, Latour a exercé, dans cette ville, la profession d’avocat, tout en envoyant des poésies à l'Académie des jeux floraux et des articles de critique aux journaux du Midi[6]. Son premier essai dramatique, le Comte de Gourie, fut représenté à Toulouse, en , avec succès[7].

Monté à Paris, il y débuta par un recueil de poésies de poésies catholiques, Le Chant du néophyte (1837)[6]. Désireux de restaurer la tragédie classique, il a fait jouer diverses pièces au Théâtre-Français à Paris, dont Vallia (1835), Virginie (1845), Le Vieux de la montagne et Rosemonde (1847). À l'Odéon, il a fait jouer Le Tribun de Palerme (1847), le Syrien et Le Droit Chemin (1853), et à la Porte-Saint-Martin, Les Routiers (1851)[6].

En , à la suite du refus fait par la Comédie-Française d'un drame en vers, Alexandre le Grand, il organisa, de concert avec Édouard Fournier, une campagne de presse qui amena la réforme du comité de lecture de la rue Richelieu[8].

Trois de ses tragédies, Virginie, le Vieux de la Montagne et Rosemonde, ont été créées par Rachel. Sa dernière pièce, l’Affranchi, jouée à l’Odéon en , n’eut pas de succès[9].

Comme écrivain, on lui doit plusieurs ouvrages assez curieux, entre autres une Histoire de Néron, dans laquelle il avait entrepris de réhabiliter Néron[8] et il a publié dans le Temps des Nouvelles romaines, qui ont eu un grand succès[7].

Il avait également essayé de se lancer en politique, avec une candidature sans succès de l’opposition aux élections du Corps législatif[5] dans l’Ariège où il s’était retiré[10]. Il avait été primé en 1833 et 1838 à l'Académie des Jeux floraux de Toulouse et il était chevalier de la Légion d’honneur[5].

Autres œuvres

- Néron, sa vie, son époque, Paris, Michel Lévy Frères, libraires-éditeurs, (lire en ligne).

Références

- « Connaissez-vous Isidore de Latour ? », La Dépêche du midi, (lire en ligne)

- Notice de la BnF

- Acte de décès à Saint-Ybars, n° 5, vue 205/259.

- BNF 16575908

- « Nécrologie », L'Intransigeant, Paris, no 3855, , p. 2 (lire en ligne, consulté le ).

- Ferdinand Nathanaël Staaff, La Littérature française de la formation de la langue à nos jours, Paris, Didier et Ch. Delagrave, , 1368 p. (lire en ligne), p. 803.

- « Nécrologie », Le Radical, 11e série, no 33, , p. 2 (lire en ligne, consulté le ).

- « Nécrologie », La Justice, no 4036, , p. 3 (lire en ligne, consulté le ).

- « Nécrologie », Gazette anecdotique, littéraire, artistique et bibliographique, Paris, Marchal et Billard, 16e série, vol. 1, no 3, , p. 73 (lire en ligne, consulté le ).

- « M. Latour de Saint-Ybars », Le Figaro, no 31, , p. 1 (lire en ligne, consulté le )

Liens externes

- Ressource relative au spectacle :