Col de Bretolet

Le col de Bretolet est un col de montagne abritant une réserve naturelle situé sur la frontière franco-suisse, entre le département de la Haute-Savoie (dans la région Auvergne-Rhône-Alpes) et le canton du Valais (Suisse), à une altitude de 1 923 ou 1 936 m. Il se trouve à l'extrémité occidentale du val d'Illiez, au-dessus du village de Champéry.

| Col de Bretolet | ||||||

Vue du col en hiver. | ||||||

| Altitude | 1 923 ou 1 936 m[1] - [2] | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Massif | Massif du Chablais (Alpes) | |||||

| Coordonnées | 46° 08′ 34″ nord, 6° 47′ 45″ est[1] - [2] | |||||

| Pays | | |||||

| Vallée | Vallée d'Aulps (ouest) | Val d'Illiez (est) | ||||

| Ascension depuis | Morzine | Champéry | ||||

| Accès | sentier via le col de Cou | sentier | ||||

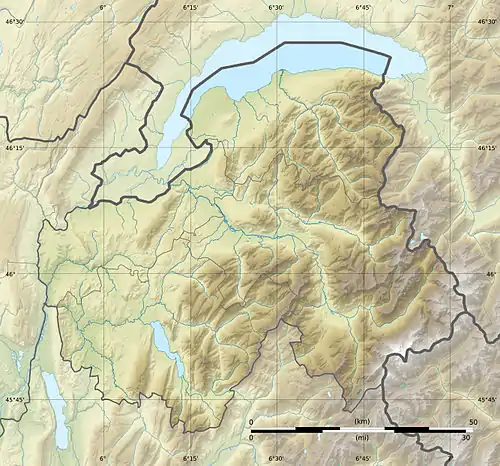

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Suisse

Géolocalisation sur la carte : Haute-Savoie

Géolocalisation sur la carte : canton du Valais

| ||||||

Toponymie

Le nom du col vient du francoprovençal « bretolire », signifiant « cacolet » ou « hotte à brettèles ». Il s'agit d'une référence aux contrebandiers qui passaient par le col en transportant des produits, tel que du tabac, à l'époque du duché de Savoie-Piémont[3].

Géographie

Le col de Bretolet est proche du col de Cou (1 921 m), à environ un kilomètre ; les deux cols sont séparés par La Berte (1 992 m). L'accès du côté de Champéry se fait par route jusqu'à Barme (1 492 m), puis à pied. Il n'y a pas d'accès direct du côté français, il faut nécessairement passer par le col de Cou.

Du côté suisse, les eaux forment le Torrent de Barme qui se jette dans la Vièze, puis le Rhône. Du côté français, c'est la Dranse de la Manche, qui se jette dans la Dranse de Morzine, et finalement dans le lac Léman.

Réserve naturelle

| Pays | |

|---|---|

| Subdivision | |

| Ville proche | |

| Superficie |

567 ha |

| Type | |

|---|---|

| Catégorie UICN |

IV |

| WDPA | |

| Création | |

| Administration | |

| Site web |

Du côté suisse du col se trouve une réserve naturelle de 567 ha (catégorie IV de l'UICN[4]), créée en 1991, et destinée à la protection et l'étude des migrations des oiseaux.

Une station de baguage de la Station ornithologique suisse de Sempach se trouve au col de Bretolet depuis 1958. Les recherches sont centrées sur la migration des oiseaux dans les Alpes, mais concernent aussi les déplacements saisonniers des chauve-souris et de divers insectes. Le col est le lieu de passage chaque automne de milliers d'oiseaux migrateurs.

En 2007, ce sont pas moins de 17 808 oiseaux de 94 espèces qui ont été attrapés entre le et le . Les espèces les plus représentées sont les pinsons des arbres, les rouge-gorges familiers et les nyctales de Tengmalm. Par ailleurs, 81 chauve-souris de 9 espèces, principalement des oreillards communs, ont été recensées[5].

L'importance de la migration par ce col a été découverte en 1891 par Alfred Richard, puis confirmée en 1938 par Max d'Arcis. Des observations ont lieu depuis 1952 et c'est en 1957 qu'est construite la première cabane. Peu après il y aura deux bâtiments, dépendant de la Station ornithologique de Sempach et du Musée zoologique de Lausanne. De 1954 à 1974, 207 872 oiseaux ont été bagués à Bretolet[6].

Notes et références

- Visualisation sur Swisstopo.

- « Carte IGN classique » sur Géoportail.

- Gilbert Künzi et Charles Kraege, Cols et pâturages des Alpes romandes : Origine et signification de leur nom, Cabédita, (ISBN 9782-88295-544-9), p. 22.

- Fiche de la World Database on Protected Areas.

- (de) Rapport annuel 2007.

- Pierre-Alain Oggier, « Les oiseaux », Encyclopédie Valais, 2006.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site de la Station ornithologique suisse de Sempach

- Station de baguage des oiseaux, col de Bretolet et Plan d'accès

- Sur le parcours: surveillance à long terme de la migration des oiseaux au Col de Bretolet

- Autres

- (en) Lukas Jenni et Marc Kéry, « Timing of autumn bird migration under climate change: advances in long-distance migrants, delays in short-distance migrants », Proceedings of the Royal Society of London, B, vol. 270, , p. 1467–1471 (DOI 10.1098/rspb.2003.2394, lire en ligne)

Sources

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Col de Bretolet » (voir la liste des auteurs).

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Col de Bretolet » (voir la liste des auteurs).