Castrum de Dijon

Le castrum de Dijon est une ancienne enceinte urbaine gallo-romain, le Castrum Divionense

| Type | |

|---|---|

| Destination initiale |

Défense du Bas-Empire romain. |

| Destination actuelle | |

| Style | |

| Construction |

entre le troisième quart du IIIe siècle et le début du IVe siècle |

| Hauteur |

9 m |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Département | |

| Commune |

| Coordonnées |

47° 19′ 13″ N, 5° 02′ 31″ E |

|---|

Construite entre le troisième quart du IIIe siècle et le début du IVe siècle, il reste quelques vestiges archéologiques à Dijon en Bourgogne.

Les vestiges de la tour du Petit Saint-Bénigne », seule partie de l'enceinte encore visible en élévation, sont classés au titre des monuments historiques depuis le .

Localisation

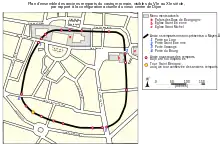

L'enceinte est construite entre deux talwegs, au nord-ouest de l'Ouche, sur une partie de la ville antique dont le sous-sol caillouteux offre une bonne assise aux édifices[1].

Grégoire de Tours affirme que le Suzon a été partiellement détourné pour traverser l'enceinte mais aussi alimenter son fossé en eau[1].

Dans la ville moderne de Dijon, plusieurs rues soulignent extérieurement, à quelques mètres de distance, le tracé de l'enceinte. ce sont la rue Longepierre au nord et dans l'angle nord-est, la rue du Bourg à l'ouest et les rues de la Charrue et du Petit-Potet au sud. Seul le flanc oriental n'est pas repérable dans la voirie contemporaine.

Historique

Le site de Dijon est occupé avant le IIIe siècle, mais l'importance et la nature de cette occupation sont encore mal connues. De même, il n'est pas possible de savoir si elle se superpose géographiquement, en tout ou partie, avec l'emplacement de la ville du Bas-Empire romain[2].

Grégoire de Tours rapporte que « les anciens disent que ce château [le castrum de Dijon] est bâti par l’empereur Aurélien » (entre 270 et 275) mais la construction date plus probablement du début du IVe siècle, dans un contexte général où la sécurité dans la partie nord-est de la Gaule est moins assurée. Cette construction s'accompagne d'une modification du plan de voirie de la ville, pour autant que celui-ci soit bien connu sous le Haut-Empire romain[3] - [4].

Au XIe siècle, l'enceinte est toujours présente mais, commençant à être englobée dans le tissu urbain, elle perd peu à peu sa vocation défensive[5].

Description et vestiges

Le rempart, d'une longueur d'environ 2 100 m, protège une ville close de 10 ha. L'enceinte affecte une forme trapézoïdale, mais ses quatre angles sont arrondis[1].

Le rempart utilise localement comme base de ses fondations des bâtiments plus anciens arasés. À d'autres endroits, des éléments de remploi sont retrouvé dans la tranchée de fondation[6].

Si Grégoire de Tours indique pour la courtine une épaisseur de 4,50 m, les relevés à l'occasion de fouilles varient de 2 à 4,5 m[6]. La hauteur de la courtine est de 9 m d'après Grégoire de Tours, ce que semblent confirmer certains vestiges étudiés au début du XXe siècle[7] ; ces dimensions semblent assez communes pour les enceintes du Bas-Empire[8]. La courtine est composée de deux parements enserrant un blocage de pierres et de mortier. Ces parements semblent être en petit appareil côté interne et en grand appareil côté externe[6], mais l'alternance de petit appareil avec des lits de pierres plates (et non de terres cuites architecturales) est également mentionné[9].

Trente-trois tours jalonnent le tracé de la courtine, espacées d'environ 30 m, mais seules dix-neuf d'entre elles sont précisément localisées. Elles semblent être semi-circulaires, d'un diamètre de 6 à 7 m et faire saillie de trois mètres sur la face extérieure de la muraille[10].

L'enceinte est percée de deux portes, au nord-ouest et au sud-est, la localisation de cette dernière n'étant pas très précise, et d'au moins deux poternes (appelées portelles) au nord-est et au sud-ouest[11], chacune flanquée d'une tour[10].

Grégoire de Tours évoque la présence d'un fossé creusé au pied de l'enceinte et alimenté par une dérivation du Suzon. La trace de ce fossé est signalée à plusieurs reprises entre 1940 et 1992[5]. Peut-être est-il creusé à une certaine distance de l'enceinte pour ne pas fragiliser ses fondations, et être postérieur à l'enceinte elle-même[5].

La tour en ruine dite « tour de la Vicomté » ou « tour du Petit Saint-Bénigne », aménagée en chapelle au Moyen Âge dans les cours des no 11 et 15 de la rue Charrue, est classée au titre des monuments historiques depuis le . Elle est la seule tour conservée en élévation partielle. Si son rez-de-chaussée semble bien dater de l'époque gallo-romaine, son étage pourrait avoir été reconstruit au IXe ou au XIe siècle[5].

D'autres vestiges sont retrouvés parfois intégrés à des murs et dans des jardins particuliers comme au 7 de la rue Hernoux, au 40 rue Amiral-Roussin, au palais des ducs de Bourgogne et au musée Rude de l'église Saint-Étienne de Dijon, côté rue Philippe Pot, où c'est le vestige d'une portelle qui est visible en sous-sol.

Références

- Boudeau 2009, p. 273.

- Sabine Lefebvre et Clément Lassus-Minvielle, « Une nouvelle inscription romaine provenant du castrum de Divio (Dijon) », Revue archéologique de l'Est, t. LXV, , al. 2 (lire en ligne).

- Sabine Lefebvre et Clément Lassus-Minvielle, « Une nouvelle inscription romaine provenant du castrum de Divio (Dijon) », Revue archéologique de l'Est, t. LXV, , al. 3 (lire en ligne).

- Boudeau 2009, p. 271-272.

- Boudeau 2009, p. 276.

- Boudeau 2009, p. 274.

- Clément Drioton, « Le Castrum Divionense », dans Dijon et la Côte-d'Or en 1911, 40e Congrès de l'Association française pour l'avancement des Sciences, t. II, , 465 p., p. 280.

- Bedon, Chevallier et Pinon 1988, p. 108.

- Bedon, Chevallier et Pinon 1988, p. 107-108.

- Boudeau 2009, p. 275.

- Boudeau 2009, p. 274-275.

Voir aussi

Bibliographie

- Robert Bedon, Raymond Chevallier et Pierre Pinon, Architecture et urbanisme en Gaule romaine : L'architecture et la ville, vol. 1, Paris, Errance, coll. « les Hespérides », , 440 p. (ISBN 2-9034-4279-7).

- Jasmine Boudeau, La réorganisation spatiale de cinquante-cinq villes de Gaule remparées au Bas-Empire : thèse pour obtenir le grade de Docteur en Histoire, spécialité Archéologie, vol. I, Annexes I et II, Tours, Université François-Rabelais, , 212, 338 et 289 (lire en ligne [PDF]).

- Marcel Guichot, « Topographie du castrum divionense », Mémoires de la Commission des antiquité du département de la Côte-d'Or, t. XXII, no 2, 1940-1946, p. 310-315.