Bacchu-ber

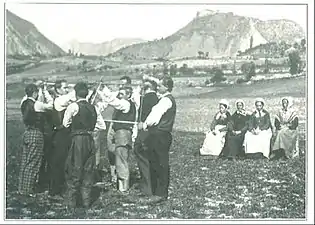

Le bacchu-ber (/ba.ky.bɛʁ/) est une danse traditionnelle d’épées du quartier de Pont-de-Cervières, situé dans la ville de Briançon (Hautes-Alpes, France), dans l'ancienne province du Dauphiné et dont l’origine remonte à plusieurs siècles.

La danse du Bacchu-Ber *

| ||

Le Bacchu-ber, 16 août 2003 | ||

| Domaine | Pratiques festives | |

|---|---|---|

| Lieu d'inventaire | Provence-Alpes-Côte d'Azur Hautes-Alpes Briançon |

|

| * Descriptif officiel Ministère de la Culture (France) | ||

La première mention écrite relatant ce rite date de 1730. Cette danse est unique en France et l’une des rares en Europe à avoir traversé les époques[1]. Elle s’exécute une fois par an le 16 août, jour de la Saint-Roch (1340-1379), patron du quartier de Pont-de-Cervières, situé au sud de Briançon.

En 2015, le ministère de la Culture inscrit cette danse à l'Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France[2].

Origine

Les origines sont très difficiles, voire à peu près impossibles à déterminer : certaines sources évoquent une danse celtique, romaine, gauloise, grecque, importée de Flandres, etc. Un rapprochement avec le dieu du vin Bacchus peut être tentant au vu de la ressemblance d’orthographe mais reste aléatoire. Le nom peut également provenir du patois local ba cubèr (occitan bal cubèrt) ou « bal couvert », mais c'est peu probable car cette danse se déroule toujours à la saison chaude et plein air[3].

Saint Roch étant invoqué en temps de peste pour lutter contre les épidémies, plusieurs auteurs émettent l’hypothèse que les survivants de la peste à Pont-de-Cervières auraient choisi ce protecteur pour leur hameau. Cependant, rien ne dit explicitement qu’un vœu de danse ait été fait[4].

Description

La danse est effectuée par neuf hommes habillés entièrement en blanc à l’exception d’un très petit nœud noir autour du cou, d’une large ceinture rouge et de chaussures, de type ballerines et de couleur noire. Les hommes forment un cercle, se saluent et exécutent des formes géométriques avec leurs épées. Le groupe se compose de neuf danseurs, deux porte‐emblèmes, sept à huit chanteuses, et quatre à cinq accompagnateurs ou remplaçants[5]

Chaque homme tient l’extrémité de l’épée d’un autre et la garde de sa propre épée. Portant des ballerines plates et noires, tous se déplacent d'un pas glissé et cadencé (série de trois petits pas). Levant les épées, passant les uns en dessous des autres, ils dessinent diverses formes géométriques telles trois triangles, un rectangle et une étoile, deux rectangles, une étoile et un triangle, etc.

La figure finale, appelée la lève, est composée d’un cercle de danseurs, l’un d’entre eux étant au centre au milieu des épées entrecroisées autour de son cou. Tous les danseurs s’agenouillent puis se relèvent plusieurs fois en même temps.

Historique

À l’été 1936, le président de la République française Albert Lebrun assista à une représentation du Bacchu-ber[6].

Considéré comme un bal, le bacchu-ber ne fut jamais dansé durant les deux guerres mondiales où ce type de manifestation festive était interdite.

En 2003, lors de l'anniversaire du bacchu-ber, la danse fut exceptionnellement exécutée par deux cercles de neuf danseurs (habituellement un seul cercle de neuf danseurs seulement). Lors du 80e anniversaire de la fête votive de la Saint-Roch, organisée le , les danseurs furent au nombre de neuf en un seul cercle, mais ils dansèrent deux fois. la première fois sur la place de l'église du quartier, la seconde fois, sur la place Jean Jaurès [7]

Mélopée accompagnant la danse

La danse est accompagnée d’un chant, communément appelée la dratanla, qui s’apparente plutôt à une mélopée répétitive qu’à un véritable chant.

Elle est chantée par une dizaine de femmes en costumes cerviripontins (ou pontassins) traditionnels. Les femmes sont normalement assises sur un banc, mais il peut arriver qu’elles chantent debout. Le costume traditionnel comprend une coiffe blanche (bonnet) en coton avec nœud sous le menton, un châle sur un caraco, et une jupe anthracite longue avec des petits motifs légèrement provençaux, élastiquée à la taille. Un tablier est rajouté sur la jupe : il se noue devant et maintient ainsi le châle [8].

Paroles

« La dratanla, la dratanla, la dra, la la la…

La dratanla, la dra, la dratanla…

La dratanla, la dra, la dratanla…Et dralala, la dratanla, la dra,

la dratanla, la dradlata, la dra,

la dratanla, la dra…

La dratanla, la dratanla, la dratanla, la dra, la la la …La dratanla, la dra, la dratanla…

La dratanla, la dra, la drantala…Et dralala, la dratanla, la dra,

la dratanla, la dradlata, la dra,

la dratanla, la dra…

La dratanla, la dratanla, la dratanla, la dra, la la la … »

…(et ainsi de suite)

Lieux de danse

La danse s’effectue normalement deux fois, toutes les deux sur une estrade en bois. Elle dure chaque fois environ vingt minutes. La première représentation se déroule en haut du village de Pont-de-Cervières, place de l’église (où se trouve l’église Saint-Roch-et-Saint-Marcel). Puis, danseurs, chanteuses et badauds descendent le long de la rue du Bacchu-ber pour arriver place Jean-Jaurès où la danse est rejouée.

La danse était anciennement exécutée trois fois.

Associations

La société des admirateurs du Bacchu-ber, basée à Briançon[9] gère l’organisation du bacchu-ber et a été fondée en 1935. Le président est Frédéric Arnaud.

En Italie

Dans certains villages de la partie centrale du Val de Suse, en dehors des anciennes Escartons en territoire italien (qui comprenaient le haut Val de Suse le haut Val Chisone), Vénaux, Giaglione (Geailloun), San Giorio (S. Geoirs), et récemment Fenestrelle on danse encore aujourd'hui en plein air un bal de sabres tout à fait semblable, qu'on appelle le Bac Uber o Bac Uboeur, ou bal des « Spadonari », avec un rituel et des costumes qui dateraient au moins du XVe siècle. Les évolutions de sabreurs sont accompagnées par des airs instrumentaux traditionnels.

Publications

- Abel Hugo, La France pittoresque, ou Description pittoresque, topographique et statistique des départements et colonies de la France… avec des notes sur les langues, idiomes et patois… et des renseignements statistiques… accompagnée de la statistique générale de la France…, Paris, Delloye, 1835 (chapitre Hautes-Alpes, page 354).

- Paul Guillemin, « Le Bacchu-ber, essai historique et archéologique », Bulletin de la section lyonnaise, n° 1, 1878, imprimerie de Pitrat aîné, Club alpin français.

- Julien Tiersot, Chansons populaires des Alpes françaises, Grenoble, H. Falque et F. Perrin, Librairie dauphinoise ; Moutiers, François Ducloz, Librairie Savoyarde, 1903, 549 p.

- Raphaël Blanchard, Le ba’cubert : l’art populaire dans le Briançonnais, Librairie ancienne Honoré Champion, 1914, 90 p.

- Violet Alford, « The Baccubert », in Journal of the English Folk Dance and Song Society, 1940.

- Fernand-Henri Carlhian, Folklore briançonnais. Le Bacchu-ber conservé à Pont-de-Cervières : une danse des épées… une survivance du culte de Bacchus, 1959.

- Claude Muller, Les Mystères du Dauphiné, éditions De Borée, 2001, p. 138-142.

- Marc de Ribois et André Carénini (éd.), Le Bacchu-ber et les danses des épées dans les Alpes occidentales, Edisud, 2005 (ISBN 978-2857448952).

Adaptations

- Malicorne

- Le groupe français de musique folk, Malicorne enregistre une adaptation de cette musique traditionnelle en 1977 sur leur quatrième album (studio) Malicorne 4 sous le titre Bacchu-ber.

- Autres

- Le groupe français Marée haute (Chansons de la mer, chansons de la terre) reprend, en 2010, l'adaptation de Malicorne.

Notes et références

- La France pittoresque, n° 22, avril-mai-juin 2007.

- « Ministère de la Culture » (consulté le ).

- Google livre Le Bacchu-ber , une survivance d'un peuple antique par Marc de Ribois, consulté le 09 novembre 2018.

- Recueil de textes, le bacchu-ber et la danse des épées, André Carénini, Edisud, 2005.

- Site fréquence mistral Briançon, article sur le Bacchu-ber, publié le 21 août 2018.

- Récit de Fernand Carhlian-Ribois, Recueil de textes, le bacchu-ber et la danse des épées, André Carénini, Edisud, 2005.

- Site de la ville de Briançon, page sur le 80e anniversaire du Bacchu-Ber, consulté le 09 novembre 2018.

- Site personnel de Sylvie Damagnez qui présente de nombreuses photos des costumes, consulté le 09 novembre 2018.

- Site société.com, page sur la société des admirateurs du bacchu-ber, consulté le 18 décembre 2018.