Assemblage en sifflet

Un assemblage en sifflet ou assemblage en biseau est un assemblage réalisé par juxtaposition et collage des extrémités de deux pièces de bois taillées en biseau ou en biseau désabouté (prenant l'apparence d'un sifflet), et présentant ainsi deux surfaces planes inclinées complémentaires. C'est un type particulier d'assemblage en bout.

Dénominations

En français, cet assemblage prend aussi le nom d’assemblage en onglet, assemblage en flute, de joint en biseau ou d’enture à sifflet[1].

En anglais, il existe deux catégories de « scarf », selon que le joint a des faces imbriquées (le trait de Jupiter en français) ou non (assemblage en biseau). L'expression keyed hook scarf désigne les assemblage en sifflet avec clef, et surtout les traits de Jupiter. Ils sont courant dans la construction de navires[2]. Scarf ou scarff[3] a très probablement donné en français le mot « écarver[4] » et son déverbal « écart », le lieu de la jonction des éléments de charpente en construction navale. Toutefois on traduit souvent scarf par enture. Les keyed hook scarf servent aussi dans la construction des charpentes et des ponts en bois. Les larges poutres assemblées via enture sont pratiquement toujours consolidées à l’aide de boulons traversants, et aussi par l’extérieur par des éclisses ou goussets en fer ou en acier et/ou des sangles. Les hooked, keyed, et nibbed scarfs, sont multiples, offrant différents degrés de résistance à la traction et à la compression, bien que la plupart dépendent encore de la fixation mécanique pour maintenir le joint fermé.

Assemblage en sifflet en bois

L'assemblage en biseau (plain scarf) consiste simplement en deux plans plats se rejoignant selon un angle qui n'est pas droit, relativement à l'axe de la pièce à assembler, et dont la résistance dépend entièrement de la fixation adhésive et/ou mécanique (vis, boulons, etc.) des pièces. Les extrémités d'un assemblage en sifflet sont façonnées en une pointe fine qui aide à dissimuler la jonction dans l'ouvrage fini (on appelle « biseau » l'about d'une pièce qui est coupée obliquement où en sifflet[5]). Tandis que dans d'autres formes d'assemblage, les extrémités sont fréquemment émoussée, ce qui crée un épaulement dans l'assemblage de la pièce; ou chanfreiné, on dit que le biseau est désabouté et il prend l'apparence d'un sifflet; la partie émoussée peut être biaise, et l'assemblage bloqué par une clé: à ce point de sophistication, l'assemblage se rapproche du trait de Jupiter.

Un assemblage à sifflet peut être utilisé pour résoudre les problèmes causés par des bois trop courts pour une application particulière. Le bois peut être coupé en deux avec une coupe biseautée qui vont faire partie de l'assemblage en sifflet. Lorsque le joint est encollé, les membres biseautés sont glissés l'un contre l'autre de sorte que les deux sections ne sont plus alignées. Cela a pour effet de rendre le bois plus long. Une fois que la colle est prise, le bois peut être raboté à une épaisseur uniforme, ce qui donne un bois plus long mais plus fin.

L'assemblage biseauté (plain scarf) n’est pas celui choisi lorsque la résistance est requise, il est donc souvent utilisé dans des situations décoratives, telles que l’application de moulures. L'utilisation d'adhésifs modernes à haute résistance peut augmenter considérablement les performances structurelles d'un assemblage biseauté.

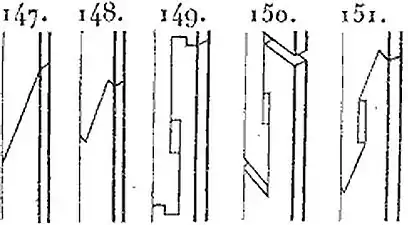

Assemblage en bout en flute ou en sifflet: 147 – sifflet simple; 148 – sifflet à crochet consolidé par des frettes en fer; 149,150,151 – traits de Jupiter[6].

Assemblage en bout en flute ou en sifflet: 147 – sifflet simple; 148 – sifflet à crochet consolidé par des frettes en fer; 149,150,151 – traits de Jupiter[6].

Méthodes

Le joint est formé en biseautant les extrémités opposées de chaque élément, qui sont ensuite assemblées. Lorsque l'on travaille avec du bois, les surfaces biseautées sont de bois tranché, qui n'est pas strictement en bois de fil, ce qui donne toutefois des surfaces de collage plus sûres que si l'assemblage était en bout. Les biseaux sont généralement coupés à un angle compris entre 1:8 et 1:10.

Lorsqu'un assemblage à sifflet est utilisé pour la restauration d'aéronefs d'époque, la plupart des pays développés ne délivrent un certificat de navigabilité que si tous ces joints ont utilisé un angle d'au moins 1:8.

Force

La détermination de la force axiale maximale pour deux pièces assemblées par adhésif peut facilement être déterminée à l'aide de deux équations pouvant être déduites de la géométrie du problème, en cassant la composante de force axiale en une force de traction et une force de cisaillement normales et parallèles au joint en biseau.

La résistance au cisaillement est supposée être égale à σ/2. Les équations suivantes doivent être ajustées si la résistance au cisaillement est supérieure à σ/2. Les deux équations donnant une force axiale maximale sont F = σ/sin (α) ^ 2 et F = σ/sin (2α), où α est l'angle entre l'horizontale et le plan de joint. Les deux doivent être évalués pour un problème donné, et le plus petit F des deux est la grandeur de la force axiale maximale admissible. La première équation explique l'échec en tension. La deuxième équation explique l'échec en cisaillement. Quelques angles spéciaux doivent être notés ou les graphiques de deux équations doivent être comparés sur le même graphique. Le joint est le plus faible à α = 90 ° à cause des limites de tension et à 45 ° à cause des limites de cisaillement. Cependant, α = 45 ° sera plus fort que α = 90 ° si la résistance au cisaillement est supérieure à σ/2. Le joint est le plus fort entre ces deux angles à 63,4 °. L'articulation devient plus forte de 63,4 ° à 25,4 °. À un angle assez peu important, la résistance du joint continue à augmenter et une défaillance se produira n'importe où dans les deux pièces, éventuellement à l'extérieur du joint.

Références

- Lefebvre, Marcel, 1971. OQLF. Joint à mi-bois

- John Keegan, The Price of Admiralty : the evolution of naval warfare, New York, , 292 p. (ISBN 978-0-670-81416-9), p. 280

- Charles Romme. Dictionnaire de la marine française, 1792. Lire en ligne

- écarver sur littre.org

- J.M. Morisot, Tableaux détaillés des prix de tous les ouvrages du bâtiment. Vocabulaire des arts et métiers en ce qui concerne les constructions (charpente), Joseph Morisot, Carilian, (lire en ligne)

- Alexandre-Édouard Baudrimont. Dictionnaire de l’industrie manufacturière, commerciale et agricole. J. B. Baillière, 1833. Lire en ligne

Bibliographie

- Mel M. Schwartz, Brazing : for the engineering technologist, Springer, , 400 p. (ISBN 978-0-412-60480-5, présentation en ligne).

Liens externes

- What is a scarf cut?

- Scarf cuts explained

- Creating Butt Joints - DIY advice on choosing and creating Butt Joints.