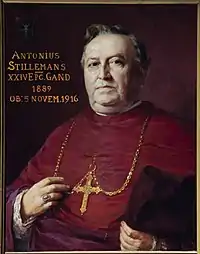

Antoine Stillemans

Antoine Stillemans, né le à Saint-Nicolas et mort le à Gand, est un prêtre belge, consacré vingt-quatrième évêque de Gand le . Il a été fort impliqué dans le mouvement politique chrétien et a fondé la « Mission de Gand » à Matadi.

| Antoine Stillemans | |

Mgr Antoine Stillemans | |

| Biographie | |

|---|---|

| Naissance | à Saint-Nicolas |

| Décès | à Gand |

| Évêque de l'Église catholique | |

| Dernier titre ou fonction | Évêque de Gand |

| – | |

| VIVAT JESUS[1]! | |

| .html (en) Notice sur www.catholic-hierarchy.org | |

Éléments Biographiques

Prêtre et Période dans l'Enseignement

Antoine Stillemans est ordonné prêtre le pour le diocèse de Gand et fait partie du conseil de l’évêque à partir de 1869.

Docteur en théologie, philosophie et lettre à l’Université Catholique de Louvain en 1860. Il devient ensuite successivement, professeur au petit Séminaire Mineur de St. Joseph de Saint-Nicolas, supérieur de ce même séminaire en 1868 et finalement président du grand séminaire de Gand[2].

Évêque

Stillemans succède à Mgrs Lambreght à la fonction d’évêque de Gand. Il est nommé le et le , il reçoit le sacre épiscopal en la cathédrale Saint-Bavon.

"Mission de Gand" à Matadi

En 1890, commence la construction d’une ligne de chemin de fer reliant Léopoldville (actuelle Kinshasa) et Matadi. Ce travail titanesque nécessite une forte main d’œuvre et parmi celle-ci, on peut trouver de nombreux chrétiens. Ces travailleurs évoluent en de telles conditions de travail que beaucoup d’entre eux perdent la vie à l’ouvrage. Le comte Hippolyte d'Ursel, un des grands actionnaires de la compagnie de chemin de fer, s’indigne alors de l’abandon religieux et moral de ses travailleurs. Il se met alors en quête de leur trouver des missionnaires susceptibles de les soutenir moralement.

Sa quête le pousse à s’adresser à Mgr. Stillemans qui s’intéresse directement au projet. Stillemans lance alors un appel vigoureux aux prêtres et autres habitants de son diocèse. Ainsi, il récolte des fonds pour adoucir la vie des travailleurs, persuade plusieurs prêtres de se rendre là-bas et encourage une dizaine de sœurs de la Charité de Gand à fonder l’hôpital de Kinkanda. L’action de Stillemans est le point de départ de nombreuses autres initiatives de soutien sur le sol congolais. Pour son œuvre, il reçoit la gratitude de Léopold II et est promu officier de l’Ordre Royal[3].

Rôle Politique dans l'Unité du parti Chrétien et Opposition à Daens

Durant toute sa vie, Stillemans, a lutté pour conserver l’unité fragile entre les démocrates et les conservateurs au sein du parti chrétien belge. En effet, cette unité fait du parti catholique le parti le plus puissant à l’époque et une division lui aurait sans doute fait perdre cette place dominante. Cette volonté de conserver une cohésion le pousse à intervenir dans certaines affaires du parti.

Dans les années 1890, Stillemans qui est assez ouvert aux idées démocrates se fait protecteur d’Arthur Verhaegen, un démocrate-chrétien. Verhaegen a en tête de mettre en place des associations et mutuelles, telle que la ligue agricole[4], semblables à celles déjà créées par les socialistes. Le soutien de Stillemans lui est nécessaire pour empêcher que les conservateurs chrétiens n’interfèrent dans son projet.

Les sources ne s’accordent pas si c’est de sa propre volonté ou sous la pression du haut clergé, mais, de 1893 à 1899, Stillemans devient un farouche opposant à Daens et aux daenistes. En effet, à cause de ses idées considérées comme trop révolutionnaires par les conservateurs et à cause du fait qu’il s'est inscrit en tête de liste du Christene Volkspartij alors qu’il occupe une fonction de prêtre, Daens est haï par certains membres du haut clergé, le roi Léopold II et les conservateurs. Il est considéré comme une menace pour l’équilibre fragile du parti chrétien. Stillemans le sanctionne donc à de nombreuses reprises, allant même jusqu'à lui retirer son accréditation sacerdotale. Cette action pousse Daens à se retirer de la politique et à demander le pardon à son évêque[5].

Bibliographie

- Witte E., Gubin E., Nandre J.-P., Denckere G., Biographie coloniale belge, T.IV, Bruxelles, Inst. royal colon. belge, 1955

- Nouvelle histoire de Belgique. Les turbulence de la Belle Époque (1878-1905), vol.1, Bruxelles, éditions Complexe, 2005

- Van Molle L., Le Boerenbond Belge 1890-1990, Louvain, La Presse universitaire de Louvain et le Boerenbond, 1990, trad. par Capelle

Voir aussi

- Liste des évêques de Belgique

- Liste des évêques de Gand

Blason Antoine Stillemans

Blason Antoine Stillemans

Notes et références

- Henri Tausin, Dictionnaire des devises ecclésiastiques, Paris, Émile Lechevalier, (lire en ligne), p. 227.

- Henri Tausin, dictionnaire des devis ecclésiastiques , Paris, Émile Lechevalier,

- De Meulemeester M., Biographie coloniale belge, Bruxelles, Inst. roy. colon. belge, , col. 852-854

- Van Molle L., Le Boerenbond Belge 1890-1990, Louvain, La Presse Universitaire de Louvain et le Boerenbond, 1990, trad. par Capelle, p. 96

- Nouvelle histoire de Belgique. Les Turbulence de la Belle Époque (1878-1905), vol.1, Bruxelles, édition complexe, 2005, p. 150, 152-153