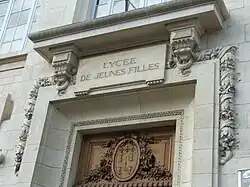

Ancien lycée de jeunes filles du Mans

L'ancien lycée de jeunes filles du Mans, aussi nommé lycée Berthelot est un édifice français situé dans la ville du Mans. Il se situe rue Berthelot (anciennement rue du Mouton) à la démarcation des quartiers Saint-Nicolas, Jacobins et Bollée. Le bâtiment abrite aujourd'hui le collège Berthelot, qui est mixte. Les bâtiments furent créés en 1906, plus de quatre ans après la prise de décision définitive de sa construction. Il fut alors divisé en trois grands bâtiments : un nord, un ouest et un sud. Le lycée est inauguré par de nombreuses fêtes les 11 et . À l'époque, il est le seul lycée de jeunes filles de la ville et la troisième grande institution d'enseignement public avec le lycée public pour garçons et l'école normale du Mans.

Lycée Berthelot

| Type | |

|---|---|

| Architecte |

Raoulx |

| Construction |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Commune |

| Coordonnées |

48° 00′ 08″ N, 0° 12′ 04″ E |

|---|

Histoire du lycée

L'enseignement féminin avant le lycée Berthelot

Les premiers enseignements féminins au Mans sont de deux grands types. Deux écoles typiquement féminines existaient. L’une sur la rive droite, était l’école du Pont Perrin et était réservée aux jeunes filles défavorisées. La seconde était la grande école primaire pour filles, installée dans le Cité Plantagenêt (la ville médiévale), dans la Grande Rue. Sur décision du maire, on ouvre du 1er novembre à Pâques, trois cours (français, histoire et mathématiques) destinés à des jeunes filles dont les ambitions sont supérieures à de simples diplômes primaires. Les cours prennent place dans une salle réservée de l’école primaire de filles. Mais rapidement, cette classe est délocalisée place Saint-Pierre. Les enseignants dispensant les quelques heures de cours, sont des professeurs du lycée de garçons du Mans. En 1883, un crédit de 10 000 francs est attribué pour les cours secondaires de jeunes filles avec une séparation de l’ordre de 50 % de la part de l’État, le reste de la part de la ville et du département. Les cours sont maintenus dans les bâtiments de la place Saint-Pierre, mais du nouveau matériel est acquis et disposé. 1883 marque l’année phare de l’éducation secondaire dans l’établissement puisqu’on compte plus de 75 élèves à assister aux cours secondaires. Si un directeur est nommé, l’établissement demeure placé sous la tutelle du lycée de garçons. Le directeur, monsieur Ambroise Gentil, est d’ailleurs professeur en parallèle au lycée de garçons. Le lycée prend tout de même de l’importance avec la création d’une externat en 1883. Si les débuts sont encourageants, la fréquentation de l’établissement est peu régulière. De plus de 75 élèves inscrits en 1883, on descend à moins de 65 l’année suivante, à moins de 60 en 1885, idem pour 1886. L’année 1887 fait exploser les statistiques avec plus de 80 élèves inscrites. Mais dès l’année suivante, le collège connaît sa plus faible statistique avec moins de 55 inscrits.

Initiative d'un collège de Jeunes Filles

En 1900, le nouveau maire Paul Ligneul, fait du nouveau collège de jeunes filles sa priorité. En 1901 et 1902, il règle le problème des locaux en trouvant des espaces libres non loin de l’ancienne abbaye de la Couture. Cependant, il ne fut pas si aisé d’implanter le nouveau lycée où il est actuellement. On évoque alors une place de l’ordre de 6 000 m² au nord de l’ancienne abbaye. Mais face au maire, le préfet Ajam n’a guère envie de voir 4 500 m² amputés à son propre parc. Trois grands endroits sont alors visés : rue de la Barillerie où le collège sera provisoirement aménagé, rue Pasteur ou rue du Mouton. On pense d’abord à la rue de la Barillerie comme emplacement idéal. L’emplacement est en fait un legs de l’ancienne directrice de pension à la ville du Mans. L’hôtel dit Bizeul, situé au 18 rue de la Barillerie, est certes vaste, mais pas suffisamment pour y installer le collège. De plus, les bâtiments se révèlent vétustes. On y installe cependant provisoirement le collège… non sans exproprier les habitants de l’hôtel voisin : l’hôtel Prunelet. Après cette installation, on espère que la prolongation de la rue des Filles Dieu, alors en cours, va pouvoir permettre l’aménagement complet du collège. Mais le quartier se révèle vite insalubre et donc inapte à accueillir un établissement à caractère scolaire. L’autre projet, rue Pasteur, prévoyait l’installation du collège sur un espace laissé par l’ancien Hôpital Général, non loin de la gare des Halles. Mais la commission d’hygiène des écoles rend un rapport défavorable quant à une possible installation. Le projet rue Pasteur est officiellement abandonné le . Finalement, c’est plus d’un mois plus tard que l’architecte Raoulx présente la possibilité de bâtir le collège sur un terrain à l’abri du vent en marge des églises de la Couture et du parc de la Préfecture. Cela permet en plus de ne pas toucher à l’intégralité du parc du préfet...

Les raisons de la création

Les cours secondaires, pas encore nommés collèges, font l’objet d’une demande auprès de l’inspecteur d’académie pour être dénommés ainsi, le . L’inspecteur d’académie départementale, M. Delepine donne son accord et le projet à le feu vert. Pour lui, la nécessité de cette création est motivée par les résultats insuffisants de l’ancien établissement et d’une organisation relativement lourde et peu pratique. Le but est également de séparer clairement le collège de jeunes filles du lycée pour garçons. L’attachement des cours secondaires à ce dernier avait été un poids certain dans le manque d’efficacité de l’administration et de la diffusion correcte des savoirs. Le but est également de concurrencer les établissements religieux bien installés dans la ville et proposant des enseignements de qualité. La totalité des établissements privés réunissent pas moins de mille élèves rien que pour les établissements de jeunes filles dont plus de 250 pensionnaires. Malgré tout, les enfants étudiants dans ces congrégations sont uniquement des filles de fonctionnaires et de bourgeois manceaux. Les institutions chrétiennes pour demoiselles sont au nombre de cinq dans la cité mancelle. Les établissements Saint-Julien, Notre-Dame et Saint-Vincent dépendent tous des sœurs d’Evron. Lest établissement de la Providence et de Saint-Joseph dépendent eux des sœurs de Ruillé. Depuis 1901, trois établissements avaient pourtant fermés : les pensionnats de l’Adoration, du Sacré-Cœur et des Marianites.

D’un autre point de vue, le maire et l’inspecteur d’académie s’entendent sur le fait que la conjoncture est idéale pour ouvrir ce collège. Après la loi sur les associations datant de 1901, les établissements congréganistes connaissent une période difficile. C’est l’occasion pour la ville d’offrir un nouvel établissement de qualité. De plus, la réussite du collège sera un avantage certain pour Ligneul dans sa nouvelle course à la mairie, prévue pour . Le projet n’est retardé que par une dépêche ministérielle indiquant l’autorisation de la ville à disposer de dames-professeurs, mais non à réaliser le nouveau collège. Les cours secondaires entrent dans une période transitoire qui va durer environ 4 ans. Quatre professeurs plus une directrice agrégée de lettres s’occupent à plein temps de l’établissement. Les locaux sont agrandis puis transférés vers la rue de la Baillerie où l’on trouve pensionnat et logements de fonctions. Malgré tout, les cours sont toujours assurés place Saint-Pierre. Avec 92 élèves inscrits à la rentrée 1903, l’école réalise une progression de 70 % par rapport à la désastreuse rentrée de 1902 qui ne comptait que 50 élèves.

Construction des bâtiments

Les bâtiments sont construits durant 4 ans, de 1902 à 1906. Le premier projet est réalisé par le même architecte qui a déjà proposé le terrain : M. Raoulx. Celui-ci est architecte départemental depuis 8 ans lorsqu’il s’attèle à la construction du lycée. Il s’agit pour lui d’utiliser le plus rentablement possible les spécificités du terrain. Il prévoit d’abord trois grands bâtiments plus longs que haut avec seulement un étage chacun. Le premier fait 44,89 mètres de long et le second 80 mètres. Les deux premiers bâtiments forment un angle de 70°, le second et le troisième un angle droit. La façade principale est réalisée en pierre de taille dans un style néo-grec. Le reste de la façade est réalisé en moellons couverts d’enduits tyroliens proposant un décor de briques. Quelques rares parties de toiture sont couvertes d’ardoise, le reste est en ciment armé, comme les terrasses. On trouve deux pavillons mansardés à l’avant de la rue du mouton. Sur le haut du bâtiment central, un grand dôme venait couronner le bâtiment flambant neuf. Une coursive rattache 2 des 3 bâtiments à l'extérieur. Le 3ce bâtiment comprend un couloir intérieur. Toutes les autorités s’accordent à reconnaître l’ingéniosité de l’architecte. Mais à Paris, le projet ne passe pas. On réalise de nombreuses modifications sur les plans originaux, mais surtout dans l’organisation interne. Gros problème cependant, l’architecte Raoulx décède avant même la ratification finale de son plan d’architecture. Le conseil municipal nomme alors Joseph Durand, architecte breton originaire de Rennes, comme remplaçant. Son talent sera apprécié à sa juste valeur à la vue de la médaille de deuxième classe que recevra l’architecte en 1907 à l’occasion du salon de la société des artistes à Paris, justement pour sa réalisation du lycée Berthelot.

La dernière ligne droite

Un traité constitutif et définitif est signé entre ville et état le . La dépense annuelle pour l’établissement est estimée à 29 000 francs. Le collège officialisé, les effectifs progressent rapidement avec 166 élèves en . Une nouvelle institutrice doit être employée pour les primaires la même année. L’année suivante offre encore une belle progression avec 217 élèves. Devant ce succès plébiscité, le conseil municipal émet le souhait de transformer le collège en lycée en . Le projet est mené à bien à Paris par Joseph Caillaux. Celui-ci obtient tous les crédits nécessaires de la part de l’État. Au printemps de l’année 1906, le ministre de l’instruction publique reçoit une délégation mancelle pour fixer la date d’ouverture du lycée. L’ouverture officielle du lycée de jeunes filles du Mans est fixée au lors d’une session extraordinaire du conseil municipal.

Lorsque le Lycée de Jeunes Filles a changé

- 1939 → 1945, l'Hôpital

- Le lycée fut réaménagé afin d'ouvrir un hôpital complémentaire. Les Salles sont alors réaménagées en dortoirs et en cabinet de consultation. Les filles sont émigrées dans le Lycée Montesquieu et doivent loger dans des familles.

- 1945 → 1946, l'Occupation Provisoire Américaine

- L'Ancien Hôpital fut occupé pendant un an par les américains pour y installer un Music-Hall, des Bars, des salles d'armes, des salles pour les soldats, mais aussi quelques salles pour enseigner le Français aux Américains. Par la suite, courant fin 1945, certaines Salles furent réquisitionnées pour enseigner l'Anglais aux Jeunes Filles. Le Lycée put redevenir un bâtiment d'enseignement seulement à partir de la Rentrée 1946.

- 1939 → 1945, le Lycée de Jeunes filles en trois sièges.

- Pour les jeunes filles, le Lycée Montesquieu a laissé le Parloir, la Salle des Actes, la Bibliothèque des Oratoriens, les Combles et les Greniers ainsi que toutes les salles entourant la Cour des Marronniers afin que les jeunes filles puissent travailler. Leur entrée se faisait par la Rue Lionel Royer, par le Petit Lycée. Cependant, les locaux s'avérant insuffisant, des Salles de classes s'ouvrent Rue du Docteur Leroy, actuelle école Pigier, et à l'École Normale du Mans. La Rue Montesquieu fut à l'époque réservée aux Garçons, les Jeunes filles devant faire un détour par le portail du Petit Lycée. De plus, à la fin de la guerre, de 1950 à 1965, le Lycée Berthelot avait comme Internat l'abbaye Saint-Vincent du Mans.

Organisation des salles

Aile Nord

→ Rez-de-chaussée : hall, administration, salle des professeurs

→ premier étage : CDI, intendance

Aile Ouest

→ Rez-de-chaussée : Vie scolaire, étude, salle informatique, salles de mathématiques

→ premier étage : trois salles de lettres, deux salles de SVT, une salle de lettres, deux salles de Physique-chimie

Aile Sud

→ Rez-de-chaussée : une salle de gymnastique, réfectoire, une salle d'histoire-géographie

→ premier étage : une salle de physique-chimie, une salle de musique, cinq salles de langues, une salle d'histoire

→ deuxième étage : radio, deux salles de technologie, une salle d'arts plastiques

Annexe

→ préau et vestiaires

→ conseillère d'orientation, salles d'examens, salle de réunion

Le Collège Berthelot

| Fondation | 1906 |

|---|---|

| Type | collège d'enseignement secondaire |

| Académie | Nantes |

|---|---|

| Principal | Thierry Brion |

| Enseignants | ~ 95 |

|---|---|

| Niveaux délivrés | 97,8 % de réussite |

| Formation | générale |

| Options | ODP, grec ancien, latin, section européenne, bilangue |

| Langues | anglais, arabe, allemand, espagnol, italien |

| Ville | Le Mans |

|---|---|

| Pays | France |

| Coordonnées | 48° 00′ 08″ nord, 0° 12′ 04″ est |

|---|

L'effectif

Année 2011-2012

| 6e | 5e | 4e | 3e | |

| nombre de classes | 6 | 6 | 6 | 5 |

| nombre d'élèves | 148 | 154 | 170 | 139 |

Le Collège Berthelot a eu l'effectif le plus élevé de la Sarthe pendant les années 90-2000 avec 972 élèves. Le nombre total d'élèves actuellement (2011-2012) est de 614 avec 450 demi-pensionnaires. Ce collège est le meilleur de la Sarthe avec des taux de réussite oscillant entre 97,20 % et 80,25 % de réussite au Brevet des Collèges. L'établissement accueille des élèves des primaires Dulac, Pierre de Ronsard, Pierre Belon et Jean Macé, dont les élèves viennent des quartiers Cité Plantagenêt, les Halles et St-Nicolas-Jacobins (Dulac), Gare Nord, Préfecture (Pierre de Ronsard), Bollée (Pierre Belon), Gare Sud, Miroir (Jean Macé), Batignolles (Alfred de Musset) ces quartiers constituant le secteur scolaire de Berthelot. Berthelot connaît une forte population à la suite des nombreuses dérogations postulées notamment par l'image de l'établissement et le choix de langues vivantes parmi lesquelles figurent l'Arabe, l'Italien, la Section Euro Allemand et le choix du Latin et du Grec ancien. En 2011-2012, une classe de 3e en section Latin+Grec a ouvert en raison des résultats brillant des élèves grâce à une qualité d'enseignement irréprochable.

Enseignements spéciaux et poursuite d'étude spécialisée

- Enseignements Spécifiques

- 1977 → 1998 : Russe LV2

- 1977 → actuellement : LV1/LV2 Anglais; LV1/LV2 Allemand

- 1977 → actuellement : LV1 Anglais; LV2 Espagnol

- 2010 → actuellement : Bilingue Anglais-Allemand

- 2010 → actuellement : Bilingue Anglais-Arabe

- ~ 2005 → actuellement : LV2 Italien

- 1977 → actuellement : Lettres Classiques Latin et Grec

- 1990 → actuellement Lettres étrangères Allemand

- Poursuite d'études pour les options spéciales

- LV2 Italien → Lycée Bellevue

- LV1 Arabe → Lycée Gabriel Touchard

- Lettres étrangères Allemand → Lycée Montesquieu

Le problème du secteur

Si Berthelot a, en effet, un secteur limité regroupant les écoles mentionnées ci-dessus (Belon, Dulac, Ronsard, Macé, Musset), il peut y avoir des élèves venant des écoles Suzanne Busson du quartier de Bellevue, Mauboussin de Pontlieue, Paul Courboulay des quais de la rive gauche ou encore de René Descartes au bas de l'Avenue Bollée. Les élèves de ces écoles étant affectés à Berthelot, ceci constitue un « sureffectif » pour le collège. Il y a aussi des problèmes avec les écoles Pierre de Ronsard et Jean Macé notamment. En effet, Pierre de Ronsard accueille les élèves du centre-ville, dont ceux du quartier de la Mission-Coëffort. Les élèves ce quartier devant être scolarisés au collège Albert-Camus se voient alors démunis de leurs proches, qui vont à Berthelot, et ne voulant pas être seuls, ils adressent alors une dérogation scolaire pour Berthelot, le choix de l’affectation restant aléatoire, ou pour augmenter les chances, « trichent » sur l'adresse. Même situation pour Jean Macé, qui accueille les gens du Miroir et de la Gare Sud. Les élèves habitant à l'est de la Rue du Miroir doivent eux aussi être affectés à Albert-Camus, et ceux qui habitent l'ouest du Boulevard Demorieux doivent eux être scolarisés au Collège du Vieux Colombier. Dans la même situation que les élèves de Pierre de Ronsard, soit ils accepteront l'affectation sectorielle, soit ils adresseront une dérogation, ou bien ils tricheront. Étant un collège du centre-ville et offrant une variété d'options, Berthelot est le collège le plus demandé du Mans par dérogations.

Articles connexes

Anciens élèves célèbres du lycée ou du collège

L'établissement (lycée ou collège) a notamment vu dans ses rangs :

- Jeanne Bourin, auteure, connue pour ses romans historiques médiévaux

- Catherine Paysan, auteure

- Claire Gibault, cheffe d'orchestre et femme politique

- Doan Bui, journaliste, écrivain, scénariste de bandes dessinées

- Vincent Cerutti, animateur de radio et télévision

- Leslie, chanteuse

Site internet

Bibliographie

- Association du Club Archive du collège Berthelot, Au début du siècle: Naissance du lycée de Jeunes Filles du Mans, 1992, Médiathèques du Mans

- « Le centenaire du lycée de jeunes filles Berthelot » in La vie Mancelle et Sarthoise no 395

- « Une Année au Collège Berthelot » in La vie Mancelle et Sarthoise no 385

- « Le Lycée Berthelot, bientôt 100 ans d'enseignement » in La vie Mancelle et Sarthoise no 374

Note

- La municipalité du Mans voulait un nom pour cet établissement. Le premier proposé fut Edith Cavell mais, un établissement français devait avoir un nom français. Alors, ils ont proposé Clémence Royer. Mais, le maire a été retenu par ce que disaient les élèves : « Berthelot », car, la Rue bordant l'établissement se nomme ainsi. Puis, en 1973, le Lycée fut nommé « Berthelot ».