Île de la Cappe

L'Île de la Cappe est une ancienne île située sur le Grand-Rhône à 1,5 km en aval d’Arles.

| Île de la Cappe | ||||

| Géographie | ||||

|---|---|---|---|---|

| Pays | ||||

| Localisation | Rhône | |||

| Coordonnées | 43° 40′ N, 4° 36′ E | |||

| Géologie | Île fluviale | |||

| Administration | ||||

| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |||

| Département | Bouches-du-Rhône | |||

| Autres informations | ||||

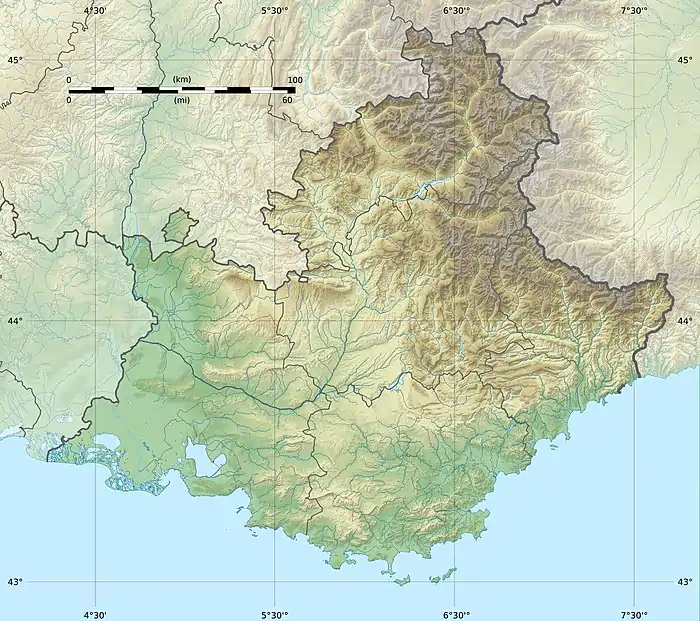

| Géolocalisation sur la carte : Bouches-du-Rhône

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

| ||||

| Île en France | ||||

Géographie

L’île de la Cappe a été jusqu'au XIIIe siècle, le point de diffluence d’un bras du Rhône appelé le Rhône d'Albaron. Encore visible sur un dessin du milieu du XIXe siècle, cette île au riche passé historique est désormais rattachée à la rive droite du grand Rhône.

Histoire

Au Ve siècle, l’archevêque d’Arles Hilaire y fonde un monastère où saint Césaire, appelé par Éon, réside vers 499-502. L’île est dévastée lors des invasions des VIIIe et IXe siècles, même si une charte de 824, à la fin de la renaissance carolingienne la montre habitée et exploitée ; une abbaye, l'abbaye Saint-André, y est même fondée par le comte Leibulf[1]. Elle est toutefois à nouveau lotie dès le début[2] du Xe siècle et en 1142, le comte de Toulouse Alphonse Jourdain entouré de seigneurs provençaux et languedociens y signe une charte restituant divers biens au monastère Saint-André situé sur l'île[3]. Vers 1200, elle comprend des habitations, deux églises et un château, celui de la famille arlésienne des Porcelet[4]. En 1209, lors de la 1re croisade des Albigeois, le légat du pape ordonne la destruction de cette forteresse arlésienne.

Notes

- Jean-Pierre Poly – La Provence et la société féodale 879-1166 – p. 22.

- Cf. donation temporaire de l'archevêque d'Arles Manassès en 923.

- Cf. Joseph Vaissète - Histoire générale de Languedoc, Édition 1841, page 112

- L'union qui étoit entre ce dernier (NDLR / Alfonse comte de Toulouse) et les seigneurs de la maison de Baux, paroit par divers monumens, entr'autres par une charte de ce prince, qui s'étant rendu avec son fils Raymond dans l'abbaye de S. André sur le Rhône, au mois de Septembre de l'an 1142, y restitua en plein chapitre, en présence de Bertrand de Sabran, d'Hugues de Baux, et de plusieurs autres seigneurs de Provence et de Languedoc, les biens qu'il avoit usurpez sur ce monastère, et confirma les donations que lui et ses prédécesseurs y avoient déjà faites, moyennant deux mules du prix, de 300 sols.

- Le 1er février 1199, du palais de l'archevêché, Imbert d’Eyguières jette un interdit sur les églises de la Cappe détenues par Guilhem Porcelet.

Voir aussi

Bibliographies

- Jean-Pierre Poly – La Provence et la société féodale 879-1166 – Bordas, Paris, 1976 – (ISBN 2040077405)

Articles connexes

- Arles

- Histoire d’Arles

- Croisade des Albigeois

- Archevêché d’Arles

- Éon d'Arles, archevêque d'Arles

- Césaire d'Arles, archevêque d'Arles