Émeutes de Caen

Les émeutes de Caen sont des émeutes en 1812 liées à la cherté du blé et à la difficulté des Caennais à s'en procurer dans un contexte de disette. Elles commencent le par une bousculade à la halle au grain. Le maire et le préfet sont pris à partie par des Caennais. Plus tard dans la journée, un moulin est pillé. Ces actes sont ensuite sévèrement réprimés quelques jours après et des Caennais sont condamnés à mort et exécutés.

| Date | |

|---|---|

| Lieu | Caen |

| Résultat | 8 condamnations à mort |

| bousculade à la halle au grain et mise à sac du moulin de Montaigu | |

| arrivée de renforts militaires, arrestations | |

| condamnations de 61 personnes | |

| exécution de 6 personnes |

Contexte

Depuis 1810, la région de Caen connaît une crise notamment dans l'industrie[1]. À cela s'ajoute une mauvaise récolte du blé en 1811[2]. En conséquence, le prix du grain, élément de base de l'alimentation, augmente. Les mendiants se font de plus en plus nombreux dans les rues de Caen. Un dépôt de mendicité est ouvert le dans les locaux de l'abbaye aux Dames[1]. La mortalité augmente[3].

La journée du 2 mars

C'est dans ce contexte que des Caennais se pressent le matin du à la halle aux grains (ancienne église Saint-Sauveur). Ils réclament du « travail et du pain »[1]. Rapidement alertés, le préfet Méchin et le maire Jacques-Guy Lentaigne de Logivière arrivent sur les lieux, accompagnés par des gendarmes. Ils sont accueillis par des quolibets. Puis, le maire est directement pris à partie et il est poussé sur un sac de blé[1]. Quant au préfet Méchin, il lance de l'argent à ses agresseurs. Il reconnaît plus tard dans un rapport au ministère de l'Intérieur que c'était « une libéralité intempestive »[1]. Les deux représentants de l’État quittent les lieux. Un colonel arrive du château en renfort avec 25 hommes et fait évacuer puis fermer la halle.

Les manifestants se regroupent sur la place Saint-Sauveur puis 200 d'entre eux se décident à prendre la direction du moulin de Montaigu situé dans le quartier de Vaucelles. Sur la route, certains lancent des cailloux sur les bureaux de la préfecture (ancien collège du Mont)[1]. Les soldats les suivent mais ils ne peuvent s'opposer au pillage. Des sacs de farine sont éventrés et pillés. Les émeutiers repartent ensuite chez eux et le calme revient sur la ville. À la préfecture, le préfet s'affaire pour empêcher toute nouvelle émeute. Mais il ne dispose que de peu de forces. Il fait donc appel à des renforts de Cherbourg et envoie un télégramme au ministère de l'Intérieur[1].

Halle aux grains (ancienne église Saint-Sauveur)

Halle aux grains (ancienne église Saint-Sauveur) Bureaux de la préfecture (ancien collège du Mont)

Bureaux de la préfecture (ancien collège du Mont) Le moulin de Montaigu

Le moulin de Montaigu

La répression

À partir de la matinée du , de nombreuses patrouilles de soldat circulent en ville afin d'éviter de nouveaux incidents[1]. Le même jour, le général commandant la place de Cherbourg décide de l'envoi de 200 fantassins. Ils arrivent le au matin. Le lendemain, c'est une troupe de 4 000 hommes qui fait son entrée dans la ville. Elle est dirigée par le général Durosnel, aide de camp de l'Empereur Napoléon[1]. La répression peut ainsi commencer. Plusieurs personnes sont arrêtées dans les jours suivants et conduites à la prison située à côté du palais de justice. Elles sont 61 au total dont 20 femmes ; elles ont entre 13 et 62 ans[1]. Sur ordre de Napoléon, le général Durosnel met en place une commission militaire afin de juger les émeutiers. Elle se tient dans l'enceinte du château. L'instruction se termine le . Les procès se déroulent le , les émeutiers comparaissent en tant qu'« auteurs, fauteurs ou complices de cris de sédition et de meurtre contre les magistrats et de rassemblements ayant pour but de porter la dévastation et le pillage »[1]. Les peines sont sévères :

- 25 condamnés à 5 ans de surveillance (dont 8 qui sont obligés de servir dans la marine)

- 9 condamnés à 5 ans de réclusion à la prison de Beaulieu

- 8 condamnés à 8 ans de travaux forcés

- 8 condamnations à mort[1].

Onze personnes seulement sont acquittées.

Le , à 9 heures du matin, 4 hommes et 2 femmes sont exécutés dans le château.

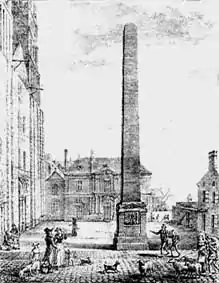

Après l'abdication de Napoléon en 1814, le duc de Berry, qui revient d'Angleterre, fait une halte à Caen le . Pour démontrer le changement de régime, il ordonne la libération des personnes détenues à la prison de Beaulieu[note 1]. Un spectacle est alors donné en l'honneur du duc au Théâtre[1]. Après l'assassinat du duc en 1820, les Caennais lui rendent hommage en érigeant une colonne en granit devant l'église Saint-Étienne.

Notes

- « Je me suis fait rendre compte de la condamnation encourue par quelques individus qui, le 2 mars 1812, se sont portés à des excès condamnables. Mais ils les ont expiés par une peine sévère et prolongée. Je désire que ma présence dans cette ville les délivre, qu'ils jouissent provisoirement de leur liberté, à charge de se représenter à la première réquisition ; je n'excepte pas les deux femmes condamnées à mort par contumace et les détenus au bagne de Cherbourg »

Références

- Pierre Coftier et Paul Dartiguenave, Révolte à Caen 1812, Cabourg, Cahiers du Temps,

- Jean Tulard, La vie quotidienne des Français sous Napoléon, Paris, Hachette,

- Alain Lemenorel, « Le Calvados à l'époque napoléonienne (1800 - 1815) Tournant ou continuité ? », Annales de Normandie, vol. 25, nos 25-3, p. 188

Bibliographie

- Gaston Lavalley, Napoléon et la disette de 1812, à propos d'une émeute aux halles de Caen, Paris, A. Picard et fils,

- Pierre Coftier et Paul Dartiguenave, Révolte à Caen 1812, Cabourg, Cahiers du Temps,